Description

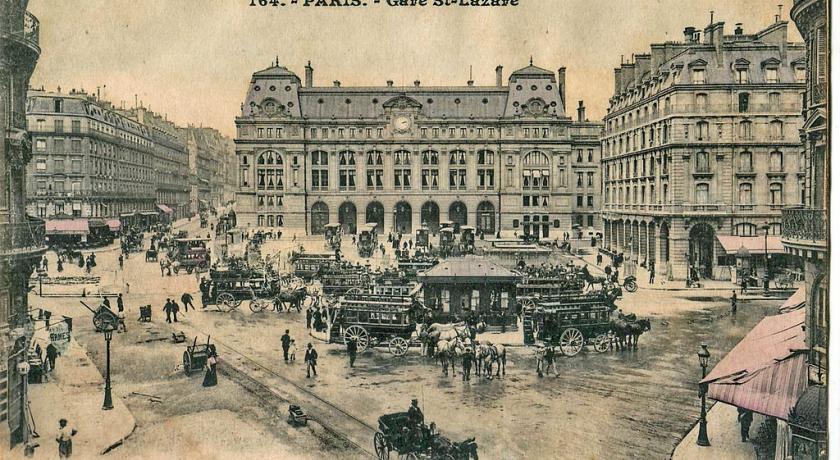

La gare de Paris-Saint-Lazare, dite aussi gare Saint-Lazare, est l'une des six grandes gares terminus du réseau de la SNCF à Paris. Située dans le quartier de l'Europe du 8e arrondissement, c'est l'une des anciennes têtes de ligne du réseau Ouest-État.

Première gare édifiée en Île-de-France dès 1837 et affectée principalement depuis au trafic de banlieue, c'est la deuxième gare de Paris et de France par son trafic et la deuxième d'Europe, avec environ 100 millions de voyageurs par an. Elle a perdu sa première place à la suite de la mise en service du RER A qui a détourné une partie du trafic en provenance de la banlieue ouest. Elle dessert également la Normandie.

Après une première inscription par arrêté du 14 décembre 1979, la gare fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le . Cette protection concerne les façades et toitures de la gare, ainsi que la salle des pas-perdus et le hall d'embarquement ; les façades et toitures donnant sur la rue de Rome ; les façades et toitures de l'ancien hôtel Termin

Histoire

Les origines

L'histoire de la gare Saint-Lazare commence sous le règne du roi Louis-Philippe Ieren 1837 avec l'ouverture du chemin de fer de Paris à Saint-Germain.

À cette époque, on édifie une gare provisoire en bois, l'« embarcadère de l'Ouest », sur la place de l'Europe, au débouché du tunnel des Batignolles, à l'emplacement de l'ancien parc des jardins de Tivoli. La ligne dessert alors pour les voyageurs les gares actuelles de Pont-Cardinet, Clichy - Levallois, Asnières, La Garenne-Colombes, Nanterre - Ville et Le Vésinet - Le Pecq.

En 1841, une seconde gare provisoire, en maçonnerie couverte d'un enduit jaune, est édifiée rue de Stockholm, juste devant la place de l'Europe selon les plans de l'architecte Alfred Armand. Le bâtiment est construit à cheval sur les voies, à l'embouchure du tunnel de l'Europe. Deux rampes découvertes donnent accès aux quais. L'intention des frères Pereire, promoteurs de ce chemin de fer, est de prolonger la ligne vers le centre de Paris jusqu'à la rue Tronchet qui mène à l'église de la Madeleine. Mais devant l'opposition de la municipalité et des propriétaires concernés, le projet de la gare de la Madeleine est abandonné en 1841.

La troisième gare est construite par l'architecte Alfred Armand et l'ingénieur Eugène Flachat à l'angle de la rue d'Amsterdam et de la rue Saint-Lazare, dont elle prend le nom. Les travaux s'échelonnent sur une longue période de 1842 à 1853, avec un allongement des voies vers le sud et la création de deux groupes principaux indépendants, banlieue et grandes lignes. Du fait du manque d'espace, le bâtiment sur la rue Saint-Lazare s'organise autour d'un cour en forme de triangle tronqué à son sommet, fermé par deux corps de bâtiments latéraux sous lesquels passent des galeries piétonnes couvertes. Le vestibule, situé au-dessus de la cour d'entrée, est accessible par deux escaliers à l'extrémité des galeries et par un grand escalier au centre de la cour. En arrière, la salle des pas-perdus est commune aux diverses lignes.

En 1867, devenue la plus importante de Paris, avec vingt-cinq millions de voyageurs par an, la gare Saint-Lazare reçoit de telles extensions que l'on peut parler d'une quatrième gare, inaugurée d'ailleurs le 2 juin, à l'occasion de l'exposition universelle qui se tient à Paris, par l'empereur Napoléon III accompagné de l'empereur François-Joseph Ier d'Autriche et de l'empereur Alexandre II de Russie. La même année, le tunnel de l'Europe est supprimé et remplacé par un pont métallique double (en forme de « X » vu du dessus), reconstruit en béton en 1931.

La reconstruction de la gare

De 1885 à 1889, un important agrandissement voit la réalisation du bâtiment de façade actuel accompagné de deux ailes latérales aux voies formant un « U », et donne à la gare Saint-Lazare sa physionomie actuelle. L'ancien bâtiment sur la rue Saint-Lazare est démoli et la cour du Havre est aménagée à son emplacement. Les travaux sont menés par l'architecte Juste Lisch pour le compte de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest à l'occasion de l'exposition universelle. La gare compte alors 22 voies à quai, dont huit pour le groupe grandes lignes, avec des voies centrales pour l'évolution des machines6. Sur le flanc droit des voies, après la place de l'Europe, un faisceau de voies dessert le bâtiment dit « des docks », surplombant le service des messageries, le centre de tri postal et quelques voies de garage. En 1892, les voies principales d'accès en avant-gare passent de quatre à six.

En 1885, un décret déclare d'utilité publique l'élargissement de la rue Saint-Lazare à 30 m (côté pair) entre la rue d'Amsterdam et la rue de Londres11. Les maisons sont détruites et l'hôtel Terminus est érigé à leur emplacement. Sont également aménagées les deux places qui l'encadrent, juste devant la façade principale de la gare à laquelle il est relié par une passerelle couverte (aujourd'hui désaffectée). Le Café Terminus est la cible d'un attentat anarchiste le fomenté par Émile Henry qui est rapidement arrêté par la suite. Restaurée en 1936, la gare présente toujours, côté cour de Rome, son bel escalier double auquel on a ajouté un escalier mécanique. En 1907, un projet de gare souterraine dédiée aux trains banlieue est mis à l'étude, mais il demeure sans suite.

Le développement de la banlieue

Le 3 janvier 1908, une émeute de voyageurs mécontents est provoquée par une panne de signalisation due au gel, mais surtout par une succession de multiples incidents les semaines précédentes. Se voyant refuser des bulletins de retard par la compagnie de l'Ouest, certains brisent des carreaux ou des bancs et s'en prennent au personnel présent avant l'intervention de la police. L'affaire fait l'objet d'articles dans les quotidiens nationaux avant d'être portée devant la Chambre des députés par Maurice Berteaux.

En 1915, un projet porte sur le remaniement des installations de la gare, avec la création de sept groupes de voies, dont deux doivent être établis en sous-sol (les groupes I Auteuil et II Versailles). Chacun des groupes doit disposer de deux voies d'accès indépendantes, soit quatre voies d'accès souterraines et dix voies en surface. Examiné après-guerre, le projet est rejeté par l'administration, effrayée par le coût du projet et la réalisation d'une gare souterraine lui semblant être un défi technique trop complexe.

En 1919, la halle des messageries est prolongée par une seconde halle allant jusqu’au boulevard des Batignolles (actuel parking du pont de l'Europe).

En 1924, un nouveau projet de remaniement est alors soumis par le réseau. Il porte comme le précédent sur la réalisation d'une gare souterraine qui serait établie côté rue de Rome, disposant de vingt-quatre voies à quai en surface et huit en souterrain, le seul changement étant constitué par une répartition différente des groupes. Une nouvelle proposition fait son apparition : le report des voies de la ligne d'Auteuil au Pont-Cardinet, effectif depuis 1922, afin de libérer deux voies pour le trafic de grande banlieue et de grandes lignes15. Parallèlement, la démolition des tunnels des Batignolles est régulièrement projetée dès les années 1880, puis de nouveau en 1893 et 1895, avant d'être sérieusement étudiée en 1910. L'accident du 5 octobre 1921, où vingt-huit voyageurs trouvent la mort à la suite d'un rattrapage et d'un incendie dans un des tunnels, relance le projet. La démolition de trois des quatre tunnels les plus anciens est très vite engagée dès la fin de l'année et s'achève en 1926. Afin de faciliter le trafic lors des travaux, le départ de la ligne d'Auteuil est reporté au Pont-Cardinet. La récupération de l'emplacement des piédroits des tunnels démolis permet d'augmenter le nombre de voies à huit dans la nouvelle tranchée des Batignolles, auxquelles s'ajoutent les deux voies du tunnel préservé. Le projet de gare souterraine, s'imposant moins avec l'augmentation de capacité en avant-gare, est finalement abandonné.

Si la gare est majoritairement consacrée au trafic de banlieue, sa vocation internationale a toutefois été marquée par l'existence des trains transatlantiques vers Le Havre-Maritime et Cherbourg-Maritime, en correspondances avec les paquebots pour New York. Si le New-York-Express de la Compagnie générale transatlantique a circulé jusqu'au retrait du France en 1974, leTransatlantique-Express de la Cunard Line (pour les passagers du Queen Elizabeth 2, aujourd'hui du Queen Mary 2), continue de circuler, même si la gare maritime (devenue Cité de la Mer) n'est plus directement desservie. Quant aux trains-bateaux Paris-Saint-Lazare - Dieppe-Maritime, en liaison avec les navires vers l'Angleterre, ils ont circulé jusqu'en 1994, remplacés par le service Eurostar. Les passagers vers l'Irlande par bateau continuent d'emprunter les trains Paris - Le Havre.

L'électrification du réseau

Au début des années 1920, la traction vapeur est exclusivement utilisée, avec l'emploi pour la banlieue de voitures à impériale et de machines tender 131 qui imposent de fortes contraintes d'exploitation. Outre la fumée crachée dans un quartier fortement urbanisé, elles nécessitent une remise en tête de train à l'arrivée, imposant une voie libre de dégagement, une prise d'eau, etc. La traction électrique par troisième rail en courant continu 750 volts, employée depuis 1900 sur la ligne des Invalides à Versailles-Rive-Gauche, semble être une solution idéale afin de faciliter l'exploitation du réseau de banlieue. Elle est mise en œuvre sur le réseau de Paris-Saint-Lazare en 1924 entre Paris, Bécon-les-Bruyères et Bois-Colombes. Le succès des trains électriques, plus agréables pour les voyageurs et plus souples, car plus performants et réversibles avec une cabine de conduite à chaque extrémité, entraine l'électrification généralisée de la petite banlieue : en 1926, la traction électrique est utilisée entre Paris et Rueil-Malmaison, puis étendue à Saint-Germain-en-Laye l'année suivante. Elle atteint Versailles-Rive-Droite en 1928 puis Saint-Nom-la-Bretêche en 1931. Enfin, elle est étendue de Bois-Colombes à Argenteuil en 1936, après de lourds travaux de quadruplement des voies jusqu'au Stade avec suppression des passages à niveau, dans le cadre des grands travaux contre le chômage. Les lignes de proche banlieue (groupes I à IV) sont alors intégralement électrifiées ; seules les deux lignes de Paris à Mantes-la-Jolie, par la rive gauche de la Seine (groupe V) et la rive droite (groupe VI) restent assurés en traction vapeur.

Afin de prendre en charge l'augmentation du nombre de voyageurs du réseau de banlieue, la gare fait l'objet de quelques réaménagements en vue d'améliorer la circulation des usagers : élargissement de la plateforme au droit des voies électrifiées, remplacement de grilles au bout des quais par de simples cordes, déplacements de monte-charges, installation d'équipements en vue d'informer les voyageurs (panneaux, hauts-parleurs), installation de machines à billets, suppression de locaux réduisant la largeur de la salle des pas-perdus et ouverture de nouveaux passages entre cette salle et la plateforme. Pour éviter l'encombrement de la plateforme en encourageant les usagers à utiliser la salle des pas-perdus, celle-ci fait l'objet de travaux de réaménagement : application de revêtements en marbre de l'Anjou et en granit de Bretagne pour remplacer les menuiseries des guichets, installation de vitrines de publicité éclairées de nuit, installation d'une frise de vitraux représentant les sites pittoresques des régions desservies par le réseau de l'État17. La nouvelle salle des pas-perdus est inaugurée le .

Le , les voies des groupes IV, V et VI sont électrifiés par caténaire en courant alternatif monophasé 25 kV - 50 Hz. Les lignes de Paris-Saint-Lazare au Havre et de Paris-Saint-Lazare à Mantes-Station par Conflans-Sainte-Honorine sont électrifiées en 25 kV - 50 Hz en 1966 et 1967.

De 1976 à 1978, le groupe II est réélectrifié par caténaire afin d'éliminer l'ancien matériel Standard parvenu en limite d'usure. Les Z 6400 font leur apparition, modernisant nettement la desserte. Enfin le groupe III résiduel (Paris – Nanterre) est à son tour réélectrifié, le 3e rail à 750 volts est définitivement déposé. Ce groupe retrouve un certain trafic dès 1979 avec l'ouverture de la ligne de Cergy.

En 1978, le passage souterrain transversal est ouvert, d'abord accessible de la rue de Rome, puis depuis la rue de Londres, soulageant un peu la saturation du quai transversal aux heures de pointe.

En septembre 1982, le tronçon de grande banlieue de Pontoise à Gisors est à son tour électrifié, faisant disparaître de la banlieue les locomotives diesel BB 67300. Pour la ligne de Mantes-la-Jolie à Cherbourg, et son embranchement vers Trouville - Deauville, la traction à vapeur laisse la place à la traction diesel à partir de 1963, puis dès 1972, par des turbotrains (ETG puis RTG), jusqu'à l'électrification de la ligne en mai 1996. La traction diesel avec des BB 67300, 67400, A1A-A1A 68000 ainsi que les turbotrains disparaissent définitivement à leur tour de la gare, supprimant au passage toute pollution de l'air.

Aujourd'hui, seule la ligne de Gisors à Dieppe demeure non électrifiée mais, en raison de son état de vétusté dans sa partie terminale ainsi que de la fermeture de la section de Serqueux à Dieppe, elle n'est plus utilisée depuis 2009. Les trains Paris – Dieppe empruntent depuis 1988 la section de Paris-Saint-Lazare à Malaunay de la ligne du Havre et la ligne non électrifiée de Malaunay-Le Houlme à Dieppe. La traction diesel est toujours restée assez limitée sur le réseau Saint-Lazare du fait de l'électrification précoce du réseau de proche banlieue.

Des années 1970 aux années 2000

Durant les années 1970, la gare connaît une légère modernisation : une galerie marchande est créée en 1974 au sous-sol de la salle des pas perdus, le téléaffichage général est installé, et des escalators sont mis en place vers la voirie afin de faciliter la correspondance avec le métro, notamment avec la ligne 13 prolongée en 1976 vers le sud de Paris.

En 1972, la ligne de Saint-Germain-en-Laye, intégrée à la ligne A du RER est transférée à la RATP et aboutit à la nouvelle gare souterraine de la rue Auber dans le quartier de la Chaussée-d'Antin, située à environ 500 mètres au sud-est. La gare Saint-Lazare perd alors sa ligne historique et un important flux de voyageurs. Ce détournement augmente encore avec le raccordement de la ligne de Cergy, ouverte en mars 1979, au RER A le 29 mai 1988, suivie par la ligne de Poissy en 1989. La gare Saint-Lazare dispose de 27 voies à quai et est en correspondance avec plusieurs lignes de transport urbain (métro, bus et RER).

Depuis les années 1970, malgré le détournement de deux branches de son réseau au profit du RER A, la gare connaît un trafic croissant. Mais contrairement aux autres grandes gares parisiennes, elle n'a pas connu la création d'une gare souterraine de banlieue entrainant une profonde modernisation, comme à Paris-Austerlitz, Paris-Nord ou à Paris-Gare de Lyon, ni de travaux d'infrastructure liés à l'arrivée du TGV, comme ces deux dernières gares, auxquelles il faut ajouter celles de Paris-Montparnasse avec le TGV Atlantique, ou Paris-Est avec le TGV Est. De ce fait, depuis la vaste campagne de modernisation et d'électrification des années 1970, la gare et son réseau souffrent d'un sous-investissement chronique, induisant des problèmes accrus d'exploitation, et des retards de plus en plus fréquents. Le nombre élevé de circulations, avec 1600 trains par jour, soit un train toutes les vingt-huit secondes au départ ou à l'arrivée aux heures de pointe, la création de la liaison Ermont – Saint-Lazare en 2006, sans la moindre amélioration de l'infrastructure de la gare, la mise en place du cadencement en 2008 sur les liaisons de grande couronne ont rendu la situation encore plus critique.

Fait extrêmement rare, le , à la suite d'une grève spontanée des conducteurs, la gare a été l'objet d'une fermeture totale en cours de journée, par crainte de débordements de foule.

L'opération « Demain Saint-Lazare »

Un vaste programme de modernisation

Depuis les années 1970, la gare Saint-Lazare n'a connu aucune rénovation importante et ne répond plus au début des années 2000 à la qualité de service et d'accueil attendue dans une gare emblématique de Paris. Seule la galerie marchande voit s'opérer de légers travaux de rénovation à la fin des années 1970. D'inspiration classique, bénéficiant d'une inscription au titre des monuments historiques, la gare s'inscrit au cœur d'un pôle multimodal majeur de la capitale, qui a beaucoup évolué au fil des années, tout particulièrement avec l'arrivée de la ligne E du RER et de la ligne 14 du métro. Sa fréquentation ne cesse de s'accroître, avec une hausse de 12 % depuis 2006, notamment due à la nouvelle liaison Ermont - Saint-Lazare, au point de revendiquer, selon la SNCF, la deuxième place d'Europe derrière la gare de Paris-Nord pour son volume de trafic.

Afin d'accueillir dans de meilleures conditions les 450 000 voyageurs quotidiens, un plan d'envergure baptisé Demain Saint-Lazare a été engagé pour rénover la gare de 2003 à 2012 dans la cadre du programme Gares en mouvement. Ce plan a pour principaux objectifs d'améliorer l'intermodalité par des cheminements plus intuitifs et simples vers le métro et le RER, l'ouverture de la gare sur son quartier, avec la rénovation des espaces extérieurs. Par ailleurs, la transformation de la salle des pas perdus en centre commercial est également décidée, celui-ci s'étageant sur trois niveaux au lieu d'un seul, avec la création connexe d'un parc de stationnement en sous-sol. Ce vaste projet constitue un véritable défi, par sa difficulté de réalisation en maintenant constamment l'exploitation de la gare, mais également par les contraintes architecturales et techniques, compte tenu du peu de plans et de relevés disponibles du sous-sol existant.

Ces contraintes imposent un long délai d'études, celles-ci étant initiées dès 1996, un partenariat étant en outre indispensable avec la RATP et la Ville de Paris. Quatre grandes phases de travaux sont prévues à partir de 2003. Pour la réalisation de ce projet, la SNCF s'est appuyée sur Klépierre, spécialisé dans l'investissement et la gestion des centres commerciaux et Spie Batignolles immobilier, spécialisé dans la promotion immobilière. Ce programme représente 250 millions d'euros d'investissements, dont 90 financés par la SNCF.

De 2003 à 2007 : rénovation du quai transversal et ouverture côté Amsterdam

De 2003 à 2007, les travaux de la gare se sont concentrés sur l'espace du quai transversal, zone d'attente qui donne accès aux 27 voies de la gare. Considérée comme prioritaire par la SNCF, car au plus proche des voyageurs et des trains, la réhabilitation de cet espace a permis de créer une dalle homogène sur toute la surface du quai, avec un sol en granit plus clair et plus facile d'entretien. Le patrimoine a en outre été valorisé, avec le ravalement de la façade extérieure du bâtiment sur la rue, et la restauration de la quarantaine de verres peints d'époque Art nouveau qui décorent la façade intérieure sur le quai. Ces verrières sont l’œuvre d'un peintre, sculpteur et par ailleurs cheminot Charles Sarteur, fils d'un ingénieur de la Compagnie de l'Ouest. Les motifs représentent les villes et destinations touristiques desservies par le réseau de l'État.

La massive poutre technique « bleue », portant le téléaffichage des départs à l'aide de palettes mobiles conçu par l'italien Solari en 1972, a été démontée ; le volume sous la verrière et la vue sur la structure métallique ont pu être ainsi libérés. Quant à l'information des voyageurs, elle a été améliorée grâce à l’apparition de nouveaux écrans plasma TFT Infogare.

Les travaux du secteur « passage et cour d'Amsterdam », amorcés en 2006 et achevés en 2008, ont consisté en un élargissement du passage existant vers l'impasse d'Amsterdam, débouchant sur la rue du même nom, avec création d'une véritable entrée secondaire sur cet axe. Ils ont métamorphosé cet espace pour le rendre plus moderne dans son architecture, plus accessible aux voyageurs et plus sécurisé. Un nouvel espace de vente grandes lignes comportant seize guichets a été aménagé face au butoir de la voie 27, en remplacement de ceux supprimés dans la salle des pas perdus (guichets Havre et international) dans le cadre de la troisième phase des travaux.

En novembre 2008, la gare connaît une présence importante de rats qui serait due aux travaux dans les parties souterraines de l'établissement. Cependant plusieurs campagnes de dératisations ont eu lieu pour régler rapidement le problème.

De 2009 à 2012 : transformation de la salle des pas perdus

De 2009 à 2012, la plus importante phase des travaux est engagée ; très délicate techniquement, elle a pour objet la modernisation du cœur de la gare avec la transformation de l'ancienne salle des pas perdus en centre commercial sur trois niveaux le long du hall long de 194 m (213 m en façade), la création d'un parc de stationnement souterrain et la création de liaisons plus simples avec le métro. La salle des pas perdus n'a en effet pas été rénovée depuis 1974, lors de la création d'une galerie marchande en sous-sol.

Avant de procéder aux travaux d'excavation, des éléments porteurs ont été mis en œuvre dans des puits blindés, avec des poteaux espacés de dix mètres. Afin d'éviter tout tassement de l'ancien bâtiment, ce dernier a été posé provisoirement sur des vérins, possédant la même charge de compression que celle de la structure définitive. Après cette phase de consolidation, 70 000 m3 de terre ont été excavés sous le bâtiment existant, sur une largeur de trente-trois mètres et une profondeur de douze mètres. Les déblais ont été évacués de nuit, pour ne pas engorger encore plus la circulation parisienne.

Le chantier subit de fortes contraintes : l'exploitation de la gare étant maintenue en permanence, il faut assurer en continu l'approvisionnement en eau et en énergie. Par ailleurs, il est indispensable de garantir la circulation la plus aisée possible et surtout la sécurité des voyageurs, dont le flux atteint 2 000 mouvements à la minute aux heures d'affluence. Pour cela, des tunnels suspendus sont aménagés entre le quai transversal et l'extérieur de la gare, afin d'assurer la correspondance avec le métro ou les bus. La verrière supérieure de la salle des pas perdus en acier et en bois et datant du xixe siècle, a été surélevée afin de permettre la création d'un espace de ventilation. Celui-ci a pour but l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Les travaux ont imposé de surveiller en permanence les déformations de la verrière et les mouvements du bâtiment. Un accès et une voie de circulation intérieure entre la cour d'Amsterdam et la rue de Rome ont été aménagés pour le passage des camions du chantier. Après la fin des travaux, ils sont utilisés par les camions de livraison et les bennes à ordures desservant les commerces en sous-sol.

Fin 2009, le bunker de la Seconde Guerre mondiale, implanté au premier sous-sol face aux voies 4 et 5 à l'arrière de l'ancienne galerie marchande a été détruit, car sa présence était incompatible avec les aménagements retenus. Le câble d'alimentation électrique de secours de la ligne E du RER, qui traversait auparavant la salle des pas perdus sur des haubans peu esthétiques, est détourné par les bureaux. Les 7 et 14 août 2010 se déroule une opération spectaculaire : trois groupes condensateurs destinés à la climatisation des nouveaux commerces sont héliportés de la porte de Clichy à la grande verrière des quais. Enfin, la soixantaine de verrières peintes qui ornaient la salle sont restaurées à la suite de celles du quai transversal. Deux nouvelles sont installées à l'occasion à l'extrémité de la galerie côté rue de Rome : elles représentent les gares de Saint-Pétersbourg et de Zurich, avec lesquelles la gare Saint-Lazare est jumelée.

Après trois ans d'une nouvelle phase de travaux de transformation, la nouvelle gare Saint-Lazare a été inaugurée le . La salle des pas perdus est désormais devenue un puits de lumière grâce à la mise en valeur de la verrière et à l'agencement des nouvelles quatre-vingts boutiques réparties sur trois niveaux ; elle est pourvue d'une vingtaine d'escalators, de 300 écrans d'information et d'un nouveau « confort acoustique ». Ainsi, la circulation des voyageurs a été fluidifiée et une salle d'attente a été ouverte.

La gare se trouve aujourd'hui métamorphosée après avoir connu pratiquement dix ans de travaux. Pensée, selon ses promoteurs, comme un véritable lieu de vie ouvert sur la ville et ses transports, accessible à tous, la gare Saint-Lazare offre dorénavant de nombreux services et commerces. Si les améliorations sont saluées par la fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut), celle-ci rappelle toutefois que « les voyageurs attendent également une amélioration de la régularité des trains au départ de Saint-Lazare. L'association des voyageurs usagers des chemins de fer (AVUC) déplore, quant à elle, que de tels aménagements s'accompagnent d'une dégradation de certains services comme la réduction des horaires d'ouverture des guichets.

2013 : les derniers travaux

L'ultime volet du projet Saint-Lazare est la rénovation de mai 2013 jusqu'à début 2014 des deux parvis Rome et Havre et celle de la rue intérieure, entre le bâtiment principal et l'hôtel Concorde Opéra Paris. Ces lieux essentiels de passage et d'intermodalité devraient gagner en accessibilité et en fluidité, avec l'installation de bancs et d'arbres en pots sur un espace largement rendu aux piétons. Ainsi, les voyageurs et riverains pourront profiter de plus d’espace et de transparence, de grandes baies vitrées dévoilant le cœur de la gare depuis le parvis. Les deux statues du sculpteur Arman sont rénovées à l'occasion et des projecteurs, installés en toiture de l'hôtel, illumineront la façade du bâtiment des voyageurs. Une nouvelle station de taxi sera créée cour du Havre, tandis que la cour de Rome pourrait, à terme, accueillir des terminus d'autobus, des négociations étant entamées avec la mairie de Paris et la RATP afin que certaines lignes empruntent la rue Intérieure40,41. De plus, des travaux de rénovation de la passerelle dite de l'Impératrice, reliant la gare à l'hôtel, ont débuté en décembre 2013. L'ouvrage de Juste Lisch permettait aux riches voyageurs de gagner directement la gare depuis l'hôtel à l'abri des intempéries. Enfin, la marquise couvrant la façade de la gare a été reconstituée fin 2012.

Afin de lutter contre la fraude, une étude est en cours dans le but d'installer des portiques de contrôle pour accéder aux quais des trains de banlieue.

Les 27 voies de la gare sont affectées de la manière suivante :

- 1 à 4 (groupe II) : Versailles-Rive-Droite et Saint-Nom-la-Bretêche ;

- 5 à 8 (groupe III) : Nanterre-Université, Maisons-Laffitte et Cergy-le-Haut (uniquement aux heures de pointe) ;

- 9 à 12 (groupes IV et VI) : Ermont - Eaubonne, Cormeilles-en-Parisis ;

- 13 à 17 (groupe V) : Mantes (par Poissy), Évreux, Vernon ;

- 18 à 27 : départs et arrivées grandes lignes, les voies 26 et 27 servant aussi aux trains du groupe VI vers Mantes (par Conflans-Sainte-Honorine), Pontoise et Gisors.

-

Fréquentation

En 2015, selon les estimations de la SNCF, la fréquentation annuelle de la gare est de 105 324 691 voyageurs.

Buffet de gare

-

Le Buffet de la gare ne doit pas être confondu avec la Buvette ou le café de la gare.

Le restaurant du Café Terminus, célèbre pour un attentat anarchiste à la bombe est situé face à la gare, rue Saint-Lazare, dans l'Hôtel Terminus. La passerelle de style maritime qui permettait à la clientèle des trains-paquebots vers l'Amérique de passer directement de l'hôtel à la gare, puis qui fut utilisée comme Café panoramique jusqu'aux années 1970, est actuellement fermée.

La brasserie Mollard, face à la gare, au décor de style Titanic, est aussi utilisée par les voyageurs comme buffet.

À partir du 9 septembre 2013, le chef étoilé Éric Fréchon ouvre le restaurant Lazare, accessible depuis l'espace commercial de la gare et la rue Intérieure

source https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Paris-Saint-Lazare

Adresse

Paris

France

Lat: 48.876377106 - Lng: 2.325415611