Description

L’École militaire est un grand ensemble de bâtiments abritant diverses structures d'enseignement militaire situé à Paris dans le 7e arrondissement et fermant la perspective sud-est du Champ-de-Mars. Il a été construit sous Louis XV et Ange-Jacques Gabriel en fut l'architecte.

Ce site est desservi par la station de métro École Militaire.

Histoire de l’École militaire

Origine de l’École militaire

En 1748, la guerre de Succession d'Autriche s'achève. Si la France est victorieuse, la guerre n'a pourtant pas été facile pour elle et les combats ont montré le manque de préparation des régiments royaux. C'est pourquoi le maréchal de Saxe, qui avait combattu aux côtés des armées françaises, propose au roi Louis XV de fonder une école royale militaire. Dans ses démarches, il obtient le soutien de Madame de Pompadour, maîtresse et conseillère du Roi, et du financier Joseph Pâris Duverney (frère de Jean Pâris, marquis de Brunoy et parrain de cette dernière), qui réussissent à convaincre le Roi de fonder une institution destinée à l'instruction de cinq cents jeunes gens nobles et nés sans bien. Pour le Roi, il s'agit également de laisser un témoignage de la grandeur de son règne.

Le projet d'Ange-Jacques Gabriel

Aussi charge-t-il son premier architecte, Ange-Jacques Gabriel, de dessiner les plans d'un édifice plus vaste et plus grandiose que l'Hôtel des Invalides, construit par Louis XIV. C'est la tâche à laquelle s'attache Gabriel, qui présente le 24 juin 1751 son Grand Projet. La surface prévue est immense, les façades magnifiques, et une foule de détails montrent que l'architecte a bien entendu les désirs du Roi.

Ainsi, il est prévu de construire des rez-de-chaussées voûtés, de faire venir l'eau courante grâce à un système de puits et de canalisations et de bâtir au centre de l'édifice une immense église, bien plus vaste que celle des Invalides, et précédée d'une colonnade, comme à Saint-Pierre de Rome. Ange-Jacques Gabriel rêve de construire un palais doté de cinq pavillons en façade sur le Champ-de-Mars, de bâtiments de trois étages bordant de multiples cours, et dominé au milieu de la composition, par une chapelle en forme de croix latine1.

Les travaux

Dès le 13 septembre 1751, les travaux commencent par le creusement du grand puits. Mais, très vite, l'argent vient à manquer. Après les guerres de Louis XV, les caisses de l'État sont vides et l'on peine à réunir les fonds nécessaires. Les travaux avancent si lentement qu'en 1754 seuls ont été commencés les différents bâtiments de service. C'est pourquoi, pour ne pas compromettre l'ouverture de l'institution, il est décidé de n'accueillir dans un premier temps qu'un petit nombre d'élèves, en aménageant les bâtiments de service en dortoirs et salles de classe. C'est chose faite dès 1756 : l'institution ouvre ses portes à deux cents cadets.

Les travaux se poursuivent, mais la situation financière devient de plus en plus préoccupante. Madame de Pompadour et Joseph Pâris Duverney ne peuvent pas financer eux-mêmes toute la construction. Finalement, en 1760, le Roi décide que l'institution sera répartie entre l'École militaire et le Collège Royal de la Flèche, ce qui rend caduc le grand projet.

Gabriel se remet au travail, mais il lui faut désormais voir moins grand. Heureusement, on s'avise en 1766, après avoir débarrassé le Champ-de-Mars des matériaux qui l'encombrent, que la magnifique perspective qu'il offre mérite de s'achever sur une belle façade. Gabriel peut ainsi reprendre, sur une surface réduite, plusieurs éléments du Grand Projet et notamment la magnifique façade du bâtiment principal, que l'on peut toujours admirer aujourd'hui. Le 5 juillet 1768, le Roi vient poser la première pierre de la chapelle et en 1780, les travaux sont achevés. L'institution fonctionne alors depuis plus de vingt ans et a déjà formé de nombreux cadets. Le plus célèbre d'entre ceux qui dans les années suivantes y ont été admis est certainement Bonaparte. Entré à l'École militaire en octobre 1784, il en sort en octobre 1785, peu après avoir reçu la Confirmation dans la chapelle de l'institution. Parmi les élèves, on compte aussi le futur diplomate Jean-François de Bourgoing, entré en 1760. Parmi les professeurs, on compte le géographe Edme Mentelle, ou l'académicien et militaire Louis-Félix Guynement de Kéralio.

Mais le Collège Royal militaire voulu par Louis XV ne survit pas à la mort de son fondateur. Sept ans après son achèvement, le 9 octobre 1787, l'École militaire est fermée et on y prévoit le transfert de l'Hôtel-Dieu. Finalement, le déménagement n'aura jamais lieu. Les bâtiments sont laissés à l'abandon puis pillés à la Révolution. L'édifice traverse des années mouvementées pendant lesquelles il sert de dépôt, puis de caserne, notamment pour la Garde impériale, sous les noms de caserne de École militaire, caserne Impériale et caserne des Grenadiers. Au fur et à mesure de ses différentes affectations, il est agrandi, pour acquérir l'aspect qu'on lui connaît actuellement.

C'est seulement à la fin du xixe siècle que l'École militaire est rendue à sa vocation première : l'enseignement. En 1878 est ouverte dans ses murs l’École supérieure de guerre. Puis, en 1911 s'installe le centre des hautes études militaires. Depuis cette date, elle n'a plus cessé de former des officiers.

Elle a accueilli le collège de défense de l'OTAN (ou NATO college) de sa création en 1951 à 1966 (sortie de la France du commandement intégré de l'OTAN) ; celui-ci est maintenant à Rome.

En 2012, des travaux de purge sont entrepris. Les façades des bâtiments étant dans un état délabré, des fragments de pierre de construction tombent au sol. La chute de ces matières étant dangereux pour les occupants et pour les passants sur le trottoir, il fut décidé de supprimer tous les morceaux risquant de tomber de par leur état actuel. C'est la raison pour laquelle les façades sont nouvellement "marquées" de zones plus claires, et que des coins et autres parties des pierres ont été évasés lors de la purge. En juin 2012, la purge de la façade du bâtiment situé au n°15, accolés au "château", a mis au jour deux balles emprisonnées dans l'ouverture des fenêtres du bâtiment attenant à la bibliothèque : elles ont été remises au bibliothécaire. Ces balles datent probablement de 1944. Les façades révèlent des centaines d’impacts de tir, surtout au n°11; les balles ont percé la pierre sur 5 à 15 cm de profondeur.

Architecture et agencement

- La façade

Fondée sous le règne de Louis XV, l’École militaire devait être un lieu d’apprentissage des sciences de la guerre pour les jeunes officiers. Louis XV, le souverain pacificateur, estime alors qu’il faut savoir user de la force avec discernement pour installer une paix durable. Cette philosophie s’illustre directement sur le fronton du pavillon central de l’École, au-dessus des trophées qui encadrent l’écusson de Louis XV : on peut apercevoir à gauche, « la Victoire », représentée sous les traits de Louis XV vêtu à l’antique, et « la France » symbolisée par une femme drapée à l’antique ; à droite, on peut observer « la Paix », avec un coq de vigilance à ses pieds, se tenant aux côtés de « la Force », incarnée par Hercule : ces statues sont l'œuvre de Louis-Philippe Mouchy. Les deux-bas reliefs « Le Temps » et « L’Astronomie » qui encadrent l’horloge seraient de Jean-Pierre Pigalle.

- Le Château et la Cour d’honneur

« Le Château » est la partie centrale de l’École militaire. Elle se distingue par son dôme quadrangulaire inspiré de l’architecture du Louvre. Il comprend un escalier d’honneur, une salle des gardes qui contient des bustes de Lemoyne et cinq portraits de grands officiers, un salon dit « des maréchaux », une chapelle, une bibliothèque.

- De la révolution à la commune

Théâtre de l’Histoire, l’École garde dans ses murs des traces discrètes des évènements historiques, notamment dans « Le Château ». Les dégradations subies sous la Révolution sont encore visibles sur les marches de l’escalier d’honneur, déjà peint en gris en son temps car la rampe en plaqué or était jugée trop luxueuse. Quant au superbe salon dit « des Maréchaux », il devint le bureau de Bonaparte, qui installa son quartier général dans l’école en 1795, après y avoir été élève dix ans plus tôt. On peut y voir des tableaux de Jean-Baptiste Le Paon, peints sur le terrain, de Francesco Casanova, un lustre en cristal de bohème, des bronzes d’ornement de Philippe Caffieri…mais aussi la trace d’une balle, dans le miroir, tirée par les troupes du général Douay, lorsqu’ils reprirent l’école aux fédérés pendant la Commune.

- Dreyfus

En 1895, la cour Morland est le lieu de la dégradation militaire du capitaine Dreyfus, alors accusé de trahison, mais il sera réhabilité dans la cour Desjardins le 13 juillet 1906.

- Deux siècles de service après-vente

À l’extérieur, dans la cour d’honneur, on peut admirer une horloge réalisée par Jean-André Lepaute, encadrée par une jeune femme aux seins nus qui montre l’heure, que la tradition rapproche de Mme de Pompadour, et une vieille aux pieds nus tenant un livre, qui symboliserait l’Étude. Aujourd’hui encore, l’entretien est assuré par l’entreprise Lepaute, 235 ans après l’installation de l’horloge.

- La chapelle Saint-Louis

La chapelle de l’École militaire fut bâtie, cachée dans le château, d’après les plans de Jacques-Ange Gabriel en l’honneur de Saint Louis, saint patron des armées. Passablement saccagée pendant la Révolution et très longtemps inutilisée, si ce n’est comme magasin militaire d’habillement et, pour l’anecdote, comme salle de bal pour le deuxième anniversaire du sacre de Napoléon, la chapelle est rendue au culte en 1952. On peut y admirer un plafond en voûte surbaissé et de grandes colonnes corinthiennes fondues dans le mur. De plus, l’ensemble bénéficie d’une belle luminosité qui accentue la nature simple et élégante de la chapelle. Bien que plusieurs éléments aient disparu, on peut toujours s’arrêter devant la porte du tabernacle de bronze, qui représente Jésus instituant le sacrement de l’Eucharistie ; lever les yeux vers la voûte, ornée de haut-reliefs, et découvrir les anges au-dessus de l’autel et de l’orgue ; observer le bas-relief sur lequel est représenté Saint Louis, sur une chape cachant une crosse d’évêque, à gauche de l’autel. La chapelle est décorée de neuf tableaux (onze à l’origine) illustrant la vie de Saint Louis, plutôt que le chemin de croix traditionnel. L’œil attentif peut y repérer un romain, un oriental, un musulman. Enfin, la chapelle héberge un étonnant trésor dans son sous-sol : une crypte contenant les restes dans un cercueil en chêne de Pâris Duverney, le fondateur de l’École militaire et secrétaire des Finances de Louis XV.

- La rotonde Gabriel

Chapelle initiale de l’École militaire, prévue pour être la chapelle des élèves, la rotonde Gabriel, du nom de son architecte, abrite aujourd’hui l’un des deux points de restauration de l’École militaire. C’est un bâtiment de forme octogonale coiffé d’une coupole aplatie et éclairée par quatre « œils-de-bœuf » ou oculi. Elle est précédée sur chaque façade d’un avant corps d’un étage avec fronton rectangulaire et balcons à balustres. Après la fermeture de l’institution royale à la Révolution, la chapelle tombe dans l’oubli, puis devient une sellerie. Ce n’est qu’en 1945 qu’elle est remise en état et transformée en mess.

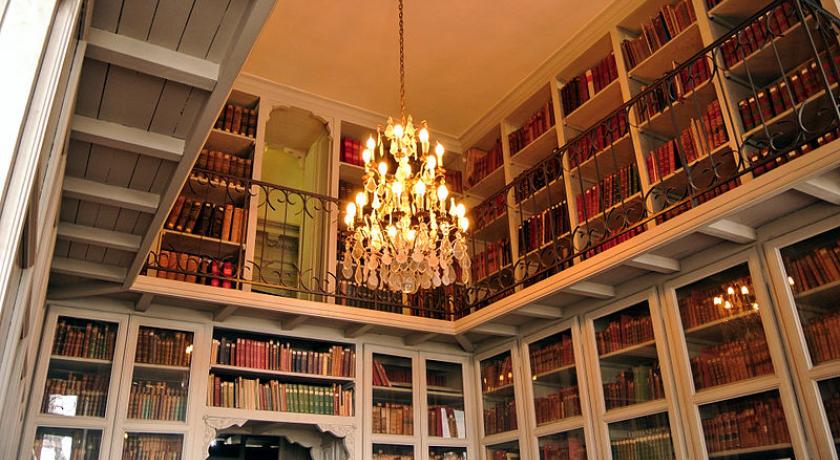

- La bibliothèque

La bibliothèque patrimoniale de l'École militaire située dans « le Château », est l’œuvre de l’architecte Jacques Ange Gabriel. Les locaux, classés par les Monuments historiques, sont constitués par une enfilade d’anciens salons de réception. On peut remarquer, dans la salle de lecture, les boiseries sculptées et des plafonds longtemps attribués au flamand Jacob Verbeeckt, des tableaux de Pierre-François Cozette, des cheminées en marbre style Louis XVI, dont une où sont représentés deux cadets entourant les armoiries de l’École royale militaire. On peut noter sur une des glaces d’époque, deux impacts de balles datant des combats du 25 août 1944.

L’École militaire est située sur l’une des plus belles perspectives de la ville de Paris, l’axe Trocadéro- Breteuil, qui part du Palais de Chaillot, traverse le pont d'Iéna et le Champ-de-Mars pour terminer sur la place de Breteuil. Encadrée par la Tour Eiffel et le siège de l’UNESCO, l’École, chef d’œuvre de l’architecture classique du xviiie siècle, s’impose au cœur de la capitale et de son histoire comme le symbole du lien Armée-Nation.

Durant vingt ans un important monument parisien s'est élevé au fond du Champ de Mars, juste devant l'École militaire : la Galerie des Machines, construite à l'occasion de l'Exposition universelle de Paris de 1889. Elle fut démolie en 1909.

source https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_militaire_(France)

Adresse

Paris

France

Lat: 48.854640961 - Lng: 2.306296110