Description

Le Circus Maximus (littéralement « le plus grand cirque »), appelé aussi Grand Cirque ou parfois cirque Maxime (en italien, Circo Massimo), est le plus vaste et le plus ancien hippodrome de Rome. Étant donné son importance et la richesse de son histoire par rapport aux autres cirques de Rome, il est souvent appelé simplement Circus par les auteurs antiques. Plus grand édifice public de la Rome antique, il est principalement dédié aux courses de chars mais il peut également être utilisé pour d'autres types de spectacles ou lors des processions triomphales, surtout à partir du règne de Trajan.

De nos jours, il se trouve dans le rione de Ripa et reste le théâtre de grands rassemblements lors de festivals ou de concerts par exemple. Le Circus maximus demeure à ce jour la plus vaste enceinte sportive que le monde ait connue.

Localisation

Il occupe quasiment tout l'espace de la vallée de la Murcia, dépression située entre le Palatin et l'Aventin. Il s'étend du Forum Boarium au nord-ouest à la porte Capène au sud-est.

Histoire

Antiquité

vie siècle av. J.-C. : premiers aménagements de la Murcia

La tradition romaine attribue la fondation du cirque avec les premiers travaux d'aménagement à Tarquin l'Ancien, durant le vie siècle av. J.-C. Son emplacement correspond au site où, à l'époque de Romulus, se seraient déroulés les rites et les premiers jeux sacrés en l’honneur du dieu Consus, appelés Consualiaa 3, qui comprennent des courses équestres. C’est précisément au cours de l’un d’eux que serait survenu l'enlèvement des Sabines qui devait selon la légende permettre aux Romains d'accroître la démographie de leur ville. Les rois étrusques de Rome utilisent cet espace pour les divertissements publics tels que les courses attelées et montées ainsi que pour la célébration des premiers jeux romains (Ludi Romani). La forme de la vallée, longue de près de 600 mètres et étroite de 150 mètres, s'y prête bien. Toutefois à cette époque, on ne peut pas encore parler de cirque, il s'agit plutôt d'une vaste esplanade laissée libre de toute construction. Les premières structures permanentes apparaissent à la fin du ive siècle av. J.-C. mais il faut attendre la fin du ier siècle av. J.-C. avec les travaux entrepris par Jules César puis Auguste pour que l'édifice adopte sa forme définitive de cirque romain.

ive-iie siècle av. J.-C. : premières structures permanentes

En 329 av. J.-C., sous la République romaine, le cirque est équipé de structures permanentes en bois comprenant douze stalles de départ peintes de couleurs vives5,6,a 6 (carceres), ainsi que des tribunes1,a 7. Il est probable que la spina, encadrée de deux metae, ait été construite de manière permanente peu de temps après, ornée de statues dont une de la déesse Pollentia dont la présence est attestée pour l'année 186 av. J.-C.

« Aux jeux romains, célébrés cette même année par Publius Cornelius Cethegus et Aulus Postumius Albinus, un mât du cirque qui avait été mal fixé en terre tomba sur la statue de la déesse Pollentia et la renversa. Les sénateurs, alarmés de cet accident, décidèrent qu'on prolongerait d'un jour la célébration des jeux et qu'on remplacerait la statue par deux statues nouvelles, dont l'une serait dorée. »

— Tite-Live, Histoire romaine, XXXIX, 7, 8-9

La construction d'une spina a nécessité la canalisation et la couverture du cours d'eau qui provient de la zone marécageuse plus tard occupée par le Colisée, qui suit la vallée entre le Caelius et le Palatin puis la vallée de la Murcia avant de se jeter dans le Tibre. Son cours est aménagé en une cloaca (égout) qui se jette dans le Tibre une centaine de mètre en aval de la Cloaca Maxima.

Au iie siècle av. J.-C., le cirque est utilisé pour des jeux publics et des festivals influencés par les Grecs. En 196 av. J.-C., Lucius Stertinius fait ériger un fornix, ancêtre de l'arc de triomphe. En 191 av. J.-C., un temple dédié à Iuventas est construit sur le côté de la piste de course.

En 174 av. J.-C., les censeurs Aulus Postumius Albinus et Quintus Fulvius Flaccus réaménagent le site. Ils ajoutent de nombreux équipements, font reconstruire les stalles de départ et placent à proximité les ova, sept grandes sculptures en bois en forme d'œufs, qui servent de compte-tours pour les concurrents et les spectateurs et deviennent permanents. Cette volonté d'agrandir le cirque après la Seconde guerre punique est probablement liée à la multiplication des processions triomphales durant cette période.

ier siècle av. J.-C. : réaménagement de Jules César

En 55 av. J.-C., à l'occasion de la dédicace du temple de Vénus Victrix, Pompée fait combattre 20 éléphants dans le cirque. Malgré les précautions prises pour protéger le public, les éléphants bousculent la balustrade de fer qui les séparent des premiers rangs de spectateurs.

« Sous le second consulat de Pompée, lors de la dédicace du temple de Vénus Victorieuse, vingt éléphants, ou, selon d'autres, dix-sept, combattirent dans le cirque contre des Gétules, qui les attaquaient à coups de javelot. Un d'entre eux excita surtout l'étonnement : les pieds percés de traits, il s'avança se traînant sur les genoux contre ses ennemis, arrachant les boucliers et les jetant en l'air : ces boucliers, qui tournoyaient en retombant, faisaient un grand plaisir aux spectateurs, comme si c'eût été un tour d'adresse et non un effet de la fureur de l'animal. Un autre fait qui surprit aussi, c'est qu'un éléphant fut tué d'un seul coup : un javelot, entrant sous l'œil, atteignit dans la tête les organes vitaux. Tous ensemble ils essayèrent de faire une sortie, non sans jeter beaucoup de désordre parmi le peuple qui entourait les grilles de fer. »

— Pline l'Ancien, Histoire naturelle, VIII, 20, 21

En 46 av. J.-C., Jules César, pour satisfaire les demandes de la population romaine, ordonne un réaménagement important du cirque : les gradins (cavea) sont désormais dotés de fauteuils pour tous les spectateurs, même si les dernières rangées sont encore en bois. Le cirque est agrandi : ses dimensions atteignent finalement 600 mètres de long sur 200 mètres de large pour une capacité maximale estimée par les auteurs antiques à 150 000 spectateurs. À l'image de l'aménagement de Pompée, Jules César fait aménager une protection plus efficace des spectateurs en creusant un deuxième fossé (euripus) entre l'arène et les sièges.

En 33 av. J.-C., Marcus Vipsanius Agrippa met en place sur la spina sept dauphins de bronze et un deuxième groupe d'ova qui servent de compte-tours mais ce dernier étant placé au centre de la spina, il est visible par l'ensemble des spectateurs, contrairement au premier groupe d'ova davantage destiné aux auriges. Deux ans plus tard, en 31 av. J.-C., une grande partie du cirque est endommagée par un incendie.

ier siècle : travaux des Julio-claudiens

Tout au long du ier siècle, le Circus Maximus est en travaux pour modernisation, mais aussi pour réparer les dégâts occasionnés par plusieurs incendies. Auguste achève peut-être les travaux planifiés et initiés par Jules César et fait également construire ou restaurer le Pulvinar ad Circum Maximum, une tribune placée du côté du Palatin permettant aux membres de la famille impériale d'assister aux spectacles depuis un point de vue privilégié. Plus tard, se sont deux loges spéciales qui sont aménagées : une pour l’empereur et une autre réservée au mécène qui finance les jeux. Vers 10 apr. J.-C., l'empereur Auguste fait ériger le premier obélisque de l'hippodrome, dédié à Sol. Cet obélisque datant du règne de Ramsès II provient d'Héliopolis en Égypte et est aujourd'hui érigé sur la Piazza del Popolo.

En 36 apr. J.-C., la partie du cirque du côté de l'Aventin est détruite dans un incendie. Les dégâts sont rapidement réparés et Caligula peut célébrer les ludi circenses en grande pompe, améliorant l'apparence du sable en y incorporant du minium et des pigments verts ou des brisures de mica. Au milieu du ier siècle, l'empereur Claude est le premier à bâtir partiellement les tribunes en pierre.

Néron fait condamner l'euripus ajouté par César pour construire de nouvelles rangées de places et protège les spectateurs des bêtes sauvages par une barre ronde continue de bois, couverte d'ivoire, ne laissant aucune prise aux animaux. En 64, le grand incendie de Rome se déclenche dans les boutiques du Palatin attenantes au cirque selon Tacite. Il ravage probablement une bonne part du cirque, surtout les parties supérieures des gradins qui sont en bois. Le cirque est rapidement restauré puisque Néron l'utilise lors d'une procession triomphale dès 68 quand il revient de Grèce. Les gradins et tribunes sont reconstruits entièrement en pierre et en marbre.

En 81, le Sénat fait construire une voûte triple honorant l'empereur Titus. À la fin du ier siècle, l'empereur Domitien fait aménager sa Domus Augustana sur le Mont Palatin de sorte que la famille impériale puisse regarder les courses depuis le palais. Les deux longs côtés du cirque sont de nouveau endommagés dans un incendie durant le règne de Domitien, la restauration commence sous le règne de Trajan.

iie siècle : reconstruction de Trajan

Au début du iie siècle, après l'incendie à la fin du règne de Domitien, l'empereur Trajan fait reconstruire et agrandir l'édifice avec l'ajout de 5 000 sièges supplémentaires en réemployant des pierres de la naumachie de Domitien. La cavea est allongée de deux stades en couvrant la rue qui circule entre le long du cirque et les pentes du Palatin. Les fondations de cette structure ont été mises au jour récemment. La loge impériale devient plus spacieuse et Trajan fait supprimer un cubiculum utilisé par Domitien comme loge privée d'où il pouvait assister aux jeux du cirque sans être vu du peuple mais tout en profitant de sa ferveur. Trajan transforme également l'apparence de toute la façade orientale du palais impérial donnant directement sur le cirque, des travaux beaucoup plus importants que ceux entrepris par Domitien. L'ancienne façade rectiligne tournée à l'origine vers le Palatin est entièrement repensée et prend la forme d'une vaste exèdre à portique à deux étages tournée vers le cirque.

Après ces travaux, le cirque semble atteindre sa taille maximale. Si le cirque a acquis sa forme définitive après les travaux de César, Trajan l'a entièrement reconstruit en pierre et l'a transformé en un véritable monument marquant durablement le paysage urbain et la vie sociale romaine. Pour la reconstruction du cirque, Trajan a utilisé des matériaux de première qualité avec une profusion de bronzes dorés et de marbres colorés, symboles du pouvoir de l'empereur et de l'étendue de l'empire qu'il dirige. Cette façade est conçue pour que l'empereur puisse observer les courses depuis un point de vue privilégié mais également pour qu'il puisse être vu du peuple. Trajan aurait même projeté de relier les deux monuments par un pont qui aurait permis d'accéder directement au pulvinar depuis le palais.

Le cirque semble avoir été touché par deux importants effondrement sous les règnes d'Antonin le Pieux et de Dioclétien, provoquant de nombreuses victimes parmi les spectateurs.

Antiquité tardive

L'empereur Constantin Ier fait restaurer le cirque avec magnificence et prépare un emplacement sur la spina pour un nouvel obélisque rapporté d'Égypte, prélevé sur le site de Karnak et arrivé à Rome en 323. En 354, après la multiplication des ludi, 109 jours sont désormais consacrés chaque année aux compétitions sportives à Rome, dont 62 pour les seules courses de chars avec 20 à 24 courses chaque jour. En mai 357, l'empereur Constance II reprend le projet de Constantin d'élever une deuxième obélisque sur la spina. Ce second obélisque est un monolithe de 33 mètres, le plus grand de Rome, haut comme un immeuble de dix étages. Il a été taillé dans du granite rose de Syène (Assouan) sous le règne de Thoutmôsis IV, entre 1401 et 1390 av. J.-C. Il est connu aujourd'hui sous le nom d'obélisque du Latran.

Moyen Âge

En 550 a lieu la dernière course, sous le règne de Totila, après laquelle le Circus Maximus est abandonné et tombe en ruine. Au cours du Moyen Âge, les pierres et les marbres des gradins et tribunes sont progressivement réemployés dans la construction de divers églises et palais.

Renaissance[

En 1587, l'obélisque de Constance II est enlevé. Brisé en trois morceaux, il est transporté et réassemblé en 1588 sur la Place de Saint-Jean-de-Latran. L'obélisque d'Auguste est à son tour érigé sur la piazza del Popolo en 1589. Après la Renaissance, il ne reste presque plus rien de la grande construction.

Vestiges archéologiques

Il ne subsiste aujourd'hui de l'édifice que des éléments de maçonnerie avec une petite partie des tribunes dans le coin sud-est du cirque et une large étendue qui marque tout l'emplacement du monument. Des fouilles sont en cours dans la partie sud, dans le but de dégager les vestiges de gradins découverts récemment. La mise au jour d'une section de la rue bordant l'extrémité orientale du cirque permet de toutefois de se faire une idée précise des dimensions et de l'orientation du monument.

Les deux obélisques existent toujours aujourd'hui mais ont été déplacés, le premier sur la Piazza del Popolo (obélisque d'Auguste) et le deuxième sur la place Saint-Jean de Latran (obélisque de Constance II).

Fonction

Antiquité

Jeux du cirque

Le cirque est l'édifice de spectacle choisi pour tous les ludi circenses, surtout les Ludi Romani qui se déroulent du 4 au 19 septembre et les Ludi Plebei du 4 au 17 novembre. Les jeux commencent par la pompa, procession ou défilé qui va du Forum Romanum au Circus Maximus. Le magistrat, les soldats, les auriges (cochers), les danseurs, les musiciens et les prêtres participent au défilé. Les prêtres déposent les statues des dieux sur le pulvinar (littéralement, « coussin »), une tribune réservée aux dieux et à l’empereur.

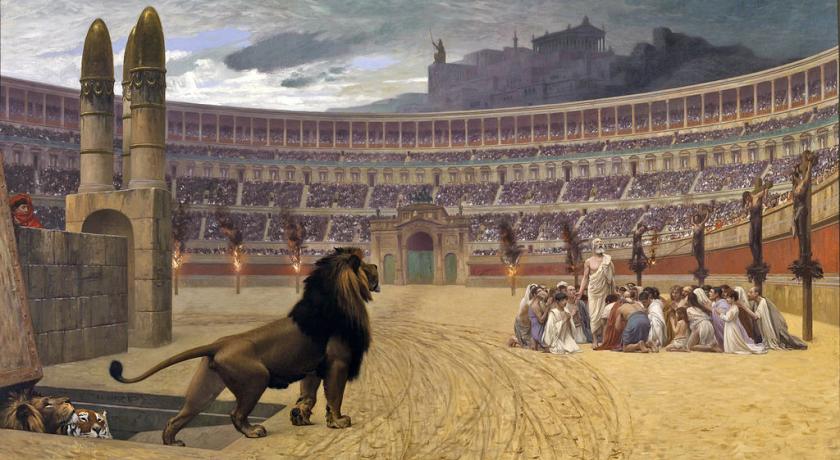

Sous la République, les jeux comprennent de la voltige, des danses pyrrhiques (guerrières), des spectacles et courses équestre, des courses de chars, des épreuves athlétiques (course, pugilat et lutte), des combats de gladiateurs et des spectacles de chasse (venationes), aussi le Circus Maximus est longtemps resté le seul cirque de tout l'Empire romain doté d'un fossé entre la piste et les gradins, afin de protéger le public des bêtes sauvages.

Sous l'Empire, avec la construction de l'amphithéâtre de Statilius Taurus puis surtout celle du Colisée, le cirque n'est plus l'endroit privilégié pour l'organisation d'une bonne partie des divertissements qui s'y déroulaient sous la République comme les combats de gladiateurs, les spectacles de chasse et les combats contre des bêtes sauvages. Toutefois, ce type de spectacle ne disparaît pas totalement du cirque, des représentations continuent d'y être données de temps en temps.

Courses de chars

Le départ des courses de chars est donné depuis la tribune où se tient l'organisateur des courses située au-dessus des carceres. Ce magistrat donne le signal du départ, en lançant une étoffe blanche : la mappa. La course doit faire sept tours de piste soit environ 7,5 kilomètres. Pour chaque course, douze attelages sont au départ dans les stalles. Les chars sont tirés par deux chevaux pour les « biges », quatre pour les « quadriges » et jusqu'à dix pour les « decemjuges ». Les cochers sont souvent des esclaves.

Symbolique des quatre équipes de trois attelages :

- Blanc : le peuple : l’air, l’hiver, Jupiter ;

- Vert : l’empereur : la terre, le printemps, Vénus ;

- Rouge : l’opposition : le feu, l’été, Mars ;

- Bleu : l’aristocratie : l’eau, l’automne, Neptune.

La course représente la course du soleil ou la course du char d’Apollon, d’est en ouest (lever/coucher du soleil).

- 12 carceres pour les 12 mois de l’année et les 12 constellations.

- 7 tours pour les 7 jours de la semaine et les 7 planètes du système de Ptolémée.

Le compte-tours comporte sept dauphins (en souvenir du dauphin qui a ramené Apollon de l’île de Plépos à Delphes) ou sept omphales (sculptures en forme d'œufs, probablement de bronze). L’œuf tombé du ciel à Delphes était désigné comme le centre de l’univers.

Processions triomphales

Les cérémonies du triomphe constituent un des principaux évènements se déroulant dans le Circus Maximus, même s'il est davantage associé dans l'imaginaire collectif aux jeux et aux courses. C'est un des seuls monuments pour lequel il ne fait aucun doute qu'il était traversé par la voie triomphale, toutefois le trajet précis des processions dans le cirque reste sujet à discussion. Pour certains, les processions n'ont pas pu traverser le cirque dans sa longueur depuis les carceres jusqu'à l'extrémité circulaire étant donné la différence de niveau avec la route au sud qui nécessite quelques marches, empêchant le passage des véhicules à roues. Selon cette hypothèse, les processions devaient entrer et sortir par la porte des carceres, faisant tout le tour de l'arène. Les spectateurs des deux côtés pouvaient alors profiter pleinement du spectacle tandis que la procession longeait la spina d'un côté puis de l'autre.

Toutefois, les ingénieurs Romains avaient certainement les moyens techniques pour construire une rampe éphémère permettant de franchir des escaliers. Les processions ont donc très bien pu quitter le cirque en passant sous l'arc de triomphe de Titus à trois baies dont c'est la fonction. Une fois passé l'arc, la procession se dirige vers le nord-est pour suivre la Via Triumphalis jusqu'au Colisée et la Via Sacra.

Usage moderne

La vallée herbeuse que forme aujourd'hui le Circo Massimo est utilisée pour de grands événements tels que des concerts avec jusqu'à 500 000 spectateurs pour le concert de Genesis le 14 juillet 2007, des rassemblements populaires comme la célébration de la victoire de l'Italie à la Coupe du monde de football de 2006 avec un million de personnes ou encore des séances de cinéma géant en plein air.

Description

Plan, dimensions et capacité

Dimensions

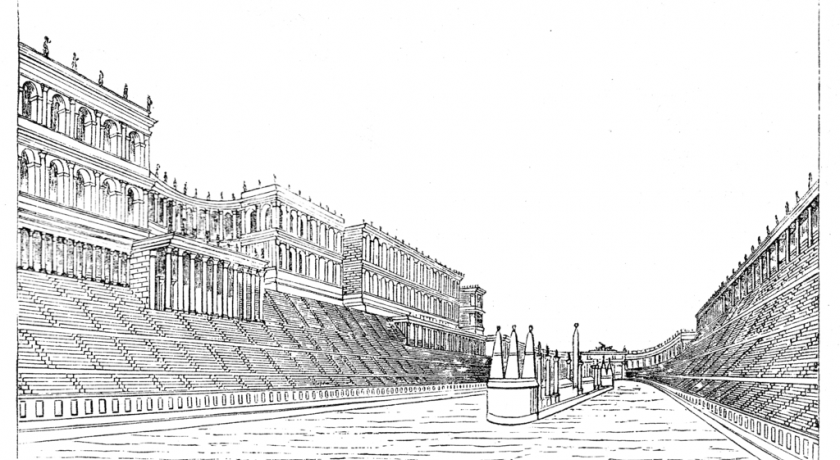

Le Circus Maximus s’étend selon un plan très allongé qui finit par occuper pratiquement toute la vallée située entre le Palatin et l’Aventin. Denys d'Halicarnasse, qui écrit en 7 av. J.-C., le décrit comme le plus remarquable des monuments de Rome. Selon cet auteur, après les travaux entrepris par Jules César, la longueur du cirque atteint trois stades et demi et quatre plethra de large (soit 650 × 125 mètres ou 621 × 118 mètres). Sous Vespasien, Pline l'Ancien donne une longueur de trois stades (555 mètres), une largeur d'un stade (185 mètres) et une superficie de quatre jugères (environ 10 000 mètres carrés) Les vestiges archéologiques permettent d'estimer la longueur totale du cirque dans sa forme la plus tardive à 600 mètres. Si on tient compte de son extension maximale en largeur pouvant atteindre près de 200 mètres, le cirque couvre 120 000 mètres carrés, une superficie équivalente à 16 terrains de football. Le cirque atteint des dimensions telles qu'il est nécessaire de mettre au point des systèmes d'amplification acoustiques spécialement étudiés pour être utilisés dans le cirque.

Capacité

La capacité du Circus Maximus n'a cessé d'augmenter au fur et à mesure des travaux d'agrandissement. Son estimation demeure incertaine et sujette à débat, les chiffres fournis par les auteurs antiques paraissant trop grands. À la fin du ier siècle av. J.-C., Denys d'Halicarnasse avance le chiffre de 150 000 spectateurs tandis qu'au milieu du ier siècle, Pline l'Ancien donne un nombre maximal de 260 000 spectateurs. L'estimation la plus étonnante est donnée par les catalogues régionnaires du ive siècle, avec une capacité maximale de 385 000 spectateurs. Toutefois, ce chiffre pourrait en fait correspondre à une longueur en pieds, soit 385 000 pieds de places assises (114 kilomètres) permettant à 200 000 spectateurs de prendre place, une estimation qui semble plus raisonnable. En retenant l'estimation d'un million d'habitants à Rome sous l'Empire, entre un cinquième et un quart de la population pouvait se rendre au cirque en même temps.

Architecture intérieure

L'arène

Dans ses plus grandes dimensions, après les travaux de Trajan, l'arène mesure à elle seule 568 mètres de long. Sa largeur varie selon l'endroit de 75 mètres aux carceres, à 84 mètres au début de la spina, pour atteindre 87 mètres à son extrémité orientale. Le côté sud du cirque ne forme pas en effet une ligne droite mais comprend une légère irrégularité qui commence juste avant la linea alba. Cette particularité, qu'on retrouve dans d'autres cirques romains, permet aux concurrents de s'élancer de la même façon, quelle que soit leur stalle de départ. Entre l'époque de Jules César et celle de Néron, un canal d'eau large et profond de 3 mètres destiné à éloigner les fauves des spectateurs circule tout autour de l'arène sauf à l'extrémité où se situent les carceres.

La spina et l'euripus

À l'origine, c'est le canal servant à maîtriser le cours d'un ruisseau coulant le long de la Murcia et à drainer les eaux stagnantes de la vallée qui sert de spina, coupant l'arène en deux dans sa longueur, déterminant ainsi une piste allongée où s’élancent les chars. Les colonnes surmontées de statues et les statues de divinités telle que celle de Pollentia devaient se tenir sur une margelle le long du canal (Cloaca Circi Maximi), ainsi que peut-être le fornix érigé par Lucius Stertinius.

Vers la fin de la République, la spina est reconstruite avec le réaménagement de la cloaca républicaine. Elle prend la forme d'un euripus haut d'un mètre au-dessus de la piste, large de 12 mètres et long de 345 mètres que franchissent des ponts à intervalles réguliers, ponctué de petites îles sur lesquelles se dressent une grande variété de monuments décoratifs tels que des autels, des pavillons, des édicules, des obélisques et des statues. Le canal semble être toujours resté en partie à ciel ouvert. Le terme euripus désigne également le bassin dans lequel sont placés sous l'Empire les dauphins de bronze d'Agrippa. Munis de conduites d'eau, ils forment un groupe statuaire utilisé comme fontaine et perdent leur fonction de compte-tours. Ce n'est probablement qu'à partir du iie siècle que la spina prend la forme d'un long mur encadrée par deux metae décorées sur leur axe de colonnes surmontées de statues.

Les obélisques

L'obélisque d'Auguste est érigé vers l'an 10 av. J.-C. sur la spina du Circus Maximus, probablement dans l'axe du temple de Sol ou au centre de la spina, à mi-chemin des deux metae.

Un autre obélisque, celui de Constance II, est plus tard implanté en 357. Les obélisques disparaissent des annales, tombés ou renversés à une date inconnue, avant d'être redressés durant la Renaissance, mais à des endroits différents.

Les gradins et le pulvinar

À l'époque royale et au début de la République, les gradins ne devaient se résumer qu'à quelques structures éphémères en bois qui n'entouraient probablement pas tout le champ de course, la plupart des spectateurs prenant place sur les pentes des collines avoisinantes. Les gradins sont progressivement construits avec des matériaux plus durables à partir du iie siècle av. J.-C. La cavea (l'ensemble des gradins) est alors divisée en trois zones horizontales de sièges, séparées par des couloirs (baltei) et des grilles de fer. Elle est large de 27 mètres, mais elle peut être considérablement étendue par des constructions établies au-dessus des rues sur les côtés sud et nord, jusqu'à 80 mètres du côté du Palatin par exemple. La première section des gradins, près de l'arène, est en pierre recouvert de marbre par endroit, réservée à l'élite, tandis que les deux autres sections sont en bois. À l'extrémité à l'opposé des carceres, les gradins suivent la courbure semi-circulaire de la sphendonè du cirque. Si Auguste a réservé certaines places pour les chevaliers et les sénateurs, l'arrangement reste temporaire et aucune section ne semble être clairement désignée. Ce n'est que sous le règne de Claude qu'une même partie des places est toujours assignée aux sénateurs. Néron fait de même pour les chevaliers et doit combler le canal de protection de César pour construire les nouvelles places au bord de l'arène.

Sous la République, une tribune qui devait avoir la forme d'une simple plate-forme en bois protégée par des vela est aménagée dans les premières rangées de gradins. Auguste la remplace par une structure en pierre prenant la forme d'un temple, probablement intégrée dans le premier tiers des gradins, proche de l'arène, à l'opposé de la ligne d'arrivée et du temple de Sol. Ce pulvinar ad circum Maximum est destiné à accueillir les statues des dieux apportées dans le cirque lors de la procession rituelle qui précède chaque spectacle. L'empereur Auguste utilise parfois ce pulvinar pour assister aux jeux mais il les observe le plus souvent depuis les maisons d'amis établies sur le Palatin ou l'Aventin. Le pulvinar est agrandi lors de la reconstruction de Trajan et déplacé plus haut dans les gradins. Il apparaît sur un fragment de la Forma Urbis.

Les carceres

L'extrémité occidentale du cirque est occupée par les douze stalles de départ ou carceres. Ces installations sont mises en place afin d'éviter les faux-départs. Sous la République, elles sont laissées à ciel ouvert donnant sur la piste par une façade à arcade. L'ouverture est fermée par une double porte en bois maintenue par une corde qui est rompue au départ de la course et libère tous les attelages en même temps. D'abord en bois puis en tuf, elles sont construites en marbre à partir du règne de Claude.

Les douze stalles sont disposées le long d'une ligne courbe pour que chaque concurrent ait la même distance à parcourir jusqu'à la linea alba qui marque le départ du premier tour. Il y a six carceres placées de chaque côté d'une entrée monumentale qui communique avec le Forum Boarium. Au-dessus des stalles se trouve la loge du magistrat qui préside les jeux, ornée de statues d'athlètes. L'ensemble est encadré par deux tours à bastions qui vaut à cette zone du cirque le surnom d'oppidum.

Architecture extérieure

Les façades

Après les travaux de Jules César, l'édifice est entouré d'une arcade à colonnade à un étage derrière laquelle sont installés des boutiques et des ateliers. Selon les auteurs antiques, on y croise des gens peu recommandables tels que des gardiens des cuisines, des astrologues, des voyants et des prostituées. Certaines arches donnent accès aux rangs inférieurs des gradins et à des escaliers permettant de rejoindre les sections supérieures, orientés afin de faciliter la circulation des spectateurs pour que les entrants ne croisent pas les sortants.

Après la reconstruction de Trajan, l'extérieur de l'édifice est construit pour la première fois de façon homogène et imposante. Comme décrites sur des sesterces frappés sous Trajan et Caracalla, les façades s'élèvent sur trois étages avec colonnes ou pilastres à demi-engagées de trois ordres, comme c'est le cas pour le théâtre de Marcellus ou le Colisée. Le premier étage, un portique à arcade, est surmonté de deux étages aux murs pleins ponctués de pilastres et de fenêtres. Les pilastres extérieurs sont en opus quadratum de péperin, probablement recouverts de plaques de marbre. Le reste de la maçonnerie est en tuf recouvert de brique.

Les temples associés

Un certain nombre de temples et de sanctuaires ont été construits dans les limites du cirque. Il pourrait s'agir à l'origine de monuments érigés par des généraux victorieux sur le trajet des processions triomphales qui traversent le cirque de part en part. Parmi ces temple, on peut citer ceux dédiés à Sol, à Luna, à Mater Deum et à Iuventas.

Le temple de Sol, à qui l'ensemble du cirque est en fait consacré, se situe dans la ligne des gradins, sur le long côté sud, près de la sphendonè, juste à l'opposé de la ligne d'arrivée et du Pulvinar ad Circum Maximum. Il pourrait être représenté sur un denarius de Marc Antoine daté de 42 av. J.-C. comme un temple distyle. En 65 apr. J.-C., Tacite le qualifie de vetus aedes.

Le temple de Luna se situe à l'origine au niveau de l'oppidum du cirque, du côté de l'Aventin, avec deux autres temples dédiés à Flora et Cérès, jusqu'à sa destruction dans l'incendie de 64 apr. J.-C. Le culte de Luna est ensuite associé à celui de Sol dans le temple établi dans les gradins.

L'autel de Consus

L'autel souterrain dédié à une divinité archaïque est attesté au iiie siècle av. J.-C. au moment de l'agrandissement du Circus Maximus à l'ensemble de la vallée de la Murcia. Il est alors décrit comme situé « près des bornes murciennes » (primae metae), c'est-à-dire au sud-est de la spina du Circus Maximus, où d'autres tombeaux et sanctuaires semblent avoir existé comme le sanctuaire dédié à Murcia.

Le Fornix Stertinii

Au début du iie siècle av. J.-C., Lucius Stertinius fait ériger un fornix, un arc monumental orné de statues dorées. Étant donné le manque de précision des auteurs antiques, il n'est pas possible de situé le monument avec précision. Il est construit en rapport avec le cirque (in Maximo circo), peut-être en un point plus tard occupé par le centre de l'extrémité semi-circulaire du cirque, mais il a pu aussi être placé sur la spina républicaine ou à proximité des carceres, du côté du Forum Boarium.

L'arc de Vespasien et Titus[modifier | modifier le code]

Le Sénat romain fait construire entre 80 et 81 apr. J.-C. un arc de triomphe, peut-être pour remplacer l'ancien fornix, au centre de l'extrémité orientale du cirque en demi-cercle (la sphendonè). La nouvelle entrée prend la forme d'un arc à trois baies qui commémore la prise de Jérusalem et la destruction du Second Temple, baptisé Arcus Titi ou Arcus Vespasiani et Titi. L'inscription de l'arc aurait été recopiée par un pèlerin lors de sa visite à Rome et retrouvée dans un document appelé Itinéraire d'Einsiedeln. L'arc apparaît peut-être sur un des deux bas-reliefs du passage central de l'arc de Titus érigé sur la Velia. Il est représenté surmonté d'un double quadrige.

Adresse

Rome

Italie

Lat: 41.886135101 - Lng: 12.485133171