Description

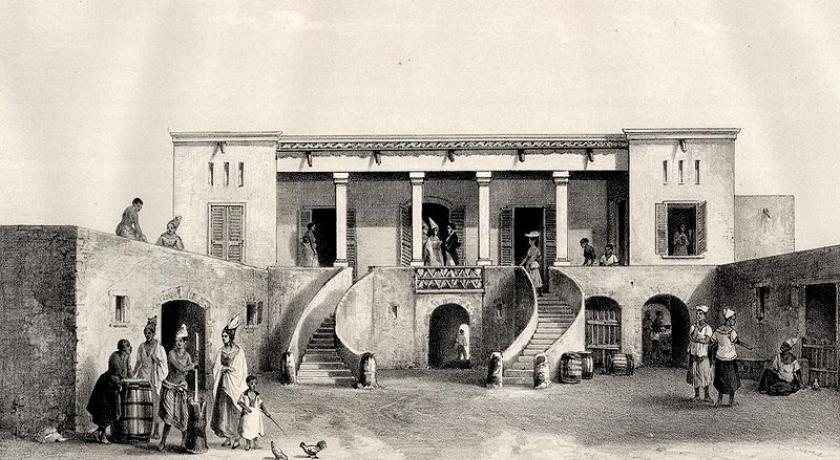

La Maison des Esclaves1 est un édifice historique situé sur l'île de Gorée, tout près de Dakar au Sénégal. L'actuelle Maison des Esclaves daterait de l'année 1776. Elle est située dans la rue Saint-Germain, sur le côté est de l’île. Elle se trouve face au Musée de la Femme Henriette-Bathily.

En dépit des études historiques qui ont montré que la Maison des Esclaves n'aurait joué aucun rôle dans la traite des Noirs, elle reste un lieu qui revêt pour beaucoup une grande portée symbolique en tant qu'emblême de la traite négrière.

Le récit du « conservateur »

Au fil des décennies, les récits de son « conservateur » Boubacar Joseph Ndiaye ont contribué à faire connaître la Maison des Esclaves dans le monde entier.

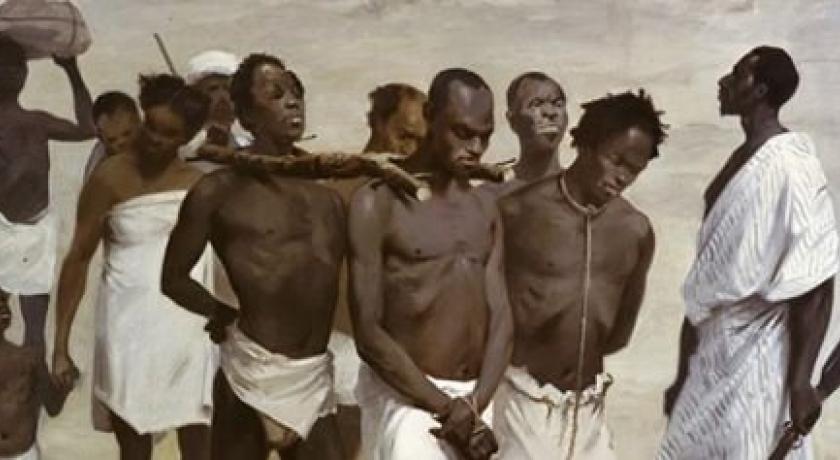

Cette maison aurait été la dernière esclaverie en date à Gorée. La première remonterait à 1536, construite par les Portugais, premiers Européens à fouler le sol de l'île en 1444. Au rez-de-chaussée se trouvent les cellules (hommes, enfants, chambre de pesage, jeunes filles, inapte temporaire). Dans celles réservées aux hommes, faisant chacune 2,60 m sur 2,60 m, on mettait jusqu’à 15 à 20 personnes, assis le dos contre le mur, des chaînes les maintenant au cou et aux bras. On ne les libérait qu'une fois par jour afin de leur permettre de satisfaire leurs besoins, généralement dans cette maison, ils y vivaient dans un état d'hygiène insupportable. L'effectif dans cette petite maison variait entre 150 à 200 esclaves. L'attente de départ durait parfois près de trois mois, ces esclaves ayant affaire à des voiliers pour leur transport. Dans cette maison, le père, la mère et l'enfant dans les cellules étaient séparés.

Un peu à l'écart, à droite du porche d'entrée, se trouve le bureau du maître des lieux, tapissé de documents et de citations humanistes, telles cette déclaration d'Hampâté Bâ : « En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle » ou d'autres aphorismes et incantations de son propre cru : « Qu'à tout jamais, pour la préservation de ces lieux, les générations se souviennent pieusement des souffrances endurées ici par tant d'hommes de race noire. ».

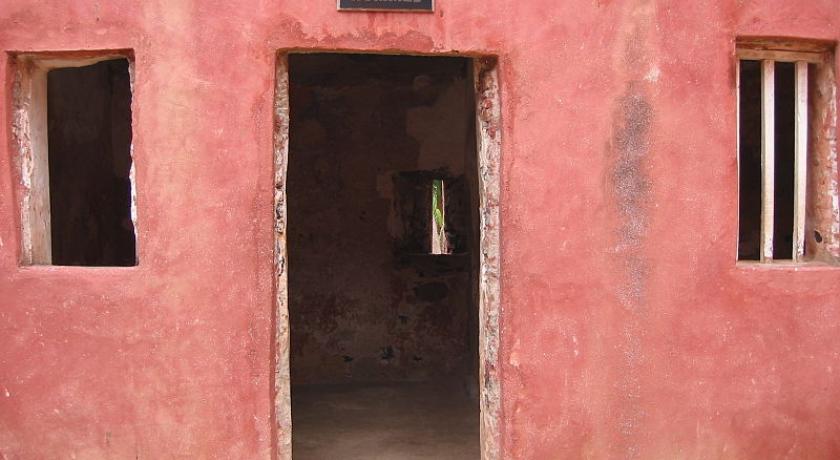

Le regard du visiteur est immédiatement attiré par une ouverture lumineuse au milieu du couloir central. Donnant de plain pied sur la côte rocheuse, c'est la porte du « voyage sans retour », là où les esclaves embarquaient pour une vie de souffrances dans le Nouveau Monde, dont beaucoup mourraient en mer, encadrés par des gardiens armés au cas où ils auraient tenté de s'évader.

Un large escalier à double flèche conduit à l'étage qui sert surtout aujourd'hui de salle d'exposition.

Jusqu'à sa mort en février 2009, l'infatigable octogénaire reprenait son récit, plusieurs fois par jour, bien déterminé à éveiller la conscience de son auditoire, et son message de compassion et de tolérance faisait mouche le plus souvent. Les touristes noirs américains, auxquels certaines agences d'Amérique du Nord proposent des « Black-History Tours », étaient particulièrement sensibles à ce discours. Les collèges locaux envoyaient leurs élèves l'écouter, par classes entières.

La consécration par l'UNESCO

Dès les années 1960 la détermination de Boubacar Joseph Ndiaye a attisé l'attention des médias, des gouvernants et des organismes internationaux sur une île que l'organisation du premier Festival mondial des Arts nègres en 1966 avait déjà sortie de l'anonymat. Un vaste plan de sauvegarde se met en place. En 1975, Gorée est inscrite sur l'inventaire des monuments historiques du Sénégal et en 1978 sur la liste du patrimoine mondial.

Sous l'égide de l'UNESCO, un timbre français consacré à la Maison des Esclaves est émis en 1980 dans la série « Patrimoine mondial ».

Les postes sénégalaises ont, à plusieurs reprises (notamment en 1985, 1994 et 1998) émis des timbres dédiés à la sauvegarde de Gorée et en particulier à la sauvegarde de la Maison des Esclaves.

En 1990 celle-ci est restaurée avec l'aide de l'UNESCO, ainsi que de nombreux organismes — dont la fondation France Libertés — et des fonds privés.

Cette consécration internationale lui a conféré une apparence de légitimité et l'organisation onusienne est allée jusqu'à la qualifier de « centre historique du commerce triangulaire », la désignant comme « un lieu hautement symbolique de l'histoire des peuples ».

Les remises en cause historiques autour de la « Maison des esclaves »

L’article d’un journaliste du Monde, Emmanuel de Roux, en date du 27 décembre 1996, intitulé « Le mythe de la Maison des esclaves qui résiste à la réalité », remet en cause les chiffres colportés par Joseph Ndiaye. Emmanuel de Roux s’est notamment appuyé sur les travaux de deux chercheurs et conservateurs de l’IFAN (Institut fondamental d’Afrique noire), Abdoulaye Camara et le père jésuite Joseph Roger de Benoist. Gorée, prétendent-ils, n’aurait jamais eu l’importance que lui prête Joseph Ndiaye dans la traite négrière. Il ne s’agirait, poursuit l’article, que d'un mythe savamment entretenu. Ainsi :

- la « Maison des esclaves » n'a pas été construite par les Hollandais, mais les Français en 1783, à une époque où la traite se terminait ;

- la maison a été construite pour Anna Colas, une signare (riche métisse) ;

- les pièces du rez-de-chaussée ne servaient pas à la traite mais probablement de logement pour les domestiques (sans doute des esclaves) et d'entrepôts de marchandises ;

- l'« esclaverie » qui a bien existé était située à proximité de l'actuel musée historique ;

- Gorée ne fut pas un centre esclavagiste important. Selon le père Joseph Roger de Benoist, entre deux cents et cinq cents esclaves y transitaient par an, chiffres bien plus faibles que ceux des comptoirs du golfe de Guinée et de l'Angola.

Gorée se vit tout à coup privée dans l’imaginaire public de la place centrale qu’elle occupait dans le commerce triangulaire et l’affaire suscita une grande émotion dans l’île. Une polémique s’ensuivit, impliquant divers autres experts, tels Philip Curtin, spécialiste américain des dénombrements de la traite atlantique, ou encore les historiens sénégalais Abdoulaye Bathily et M'Baye Guèye. Ces historiens soutiennent que la maison rose n’avait peut-être pas été construite par les Hollandais, mais par les Français, et non en 1777 ainsi qu’on l'a souvent écrit, mais plutôt en 1783. Le propriétaire en aurait été Nicolas Pépin, frère de la signare Anne Pépin, elle-même maîtresse du Chevalier de Boufflers. Dans les appartements et les bureaux de l’étage, les habitants de cette demeure bourgeoise se seraient surtout préoccupés du négoce de la gomme arabique, de l’ivoire et de l’or, faisant peu de cas des esclaves employés au rez-de-chaussée. Par ailleurs, la célèbre porte donnant sur l’océan n’aurait pu être utilisée pour l’embarquement, la côte rocheuse ne permettant pas l’accostage de navires

La controverse publique a enflé suscitant l'organisation d'un colloque tenu en Sorbonne en 1997 sur le thème Gorée dans la traite atlantique : mythes et réalités, afin d'apaiser les esprits. Le colloque a notamment permis de préciser les conditions dans lesquelles, à partir du roman d'un médecin-chef de la marine française, Paul-André Cariou, en poste dans l'île en 1940, a pu se forger le mythe de Gorée. Depuis la polémique rebondit parfois dans l'opinion publique (forums en ligne...). En effet, Moussa Diop, journaliste au quotidien sénégalais Le Soleil et Momar Mbaye, docteur en histoire de l'Université de Rouen, ont publié un article sur le Hufffington Post le 25 mai 2013. Ils remettent en cause certains manquements de Jean-Luc Angrand, défenseur de la thèse selon laquelle la Maison des Esclaves n'aurait jamais été une captiverie. Ils nuancent les propos de ce même auteur qui, non seulement, nie le rôle de Gorée dans la traître dans son ouvrage Célèste ou le temps des signares, mais aussi remet en cause les travaux de l'historien américain Philip Curtin qui parle de 900 à 1 500 esclaves passés par l’île. Jean- Luc Angrand, se contredisant lui-même dans ses propos, reconnait même dans un article sur son blog, l'existence d'une captiverie à Gorée dans le fort Saint-François, rasée de nos jours. De plus, les travaux d'Abdoulaye Camara et Joseph Roger de Benoist, évoquent le fait que Gorée est une place importante de la traite, même s'ils réfutent les chiffres avancés par Joseph N'Diaye. En effet, selon eux, pas plus de 500 esclaves étaient déportés de l’île par an entre 1726 et 1755. Ils dénombrent également 15 476 esclaves déportés entre 1761 et 1848.

Le seul musée à exposer les différents types de traite : arabe, européenne mais aussi indochinoise et chinoise et leurs conséquences sur les différents royaumes sénégalais est le musée historique situé à l'extrémité de l'île dans le Fort d'Estrées.

Un lieu de mémoire et une destination touristique

Chaque jour, à l'exception du lundi, les touristes se pressent à l'entrée. Leur nombre est estimé à 500 par jour, ce qui est considérable si l'on sait par ailleurs que le plus grand parc national du Sénégal, le Niokolo-Koba, n'en reçoit que 3 000 par an environ.

De nombreuses personnalités font le voyage, tels le président du Sénégal Abdoulaye Wade, son prédécesseur Abdou Diouf, les présidents Omar Bongo, Houphouët-Boigny, Lula, François Mitterrand, Jimmy Carter, Bill Clinton et George Bush, l'empereur Bokassa I, l'impératrice Farah Diba et sa mère, le roi Baudouin et la reine Fabiola, Michel Rocard, Jean Lecanuet, Lionel Jospin, Régis Debray, Roger Garaudy, Harlem Désir, Bettino Craxi, Nelson Mandela, Jesse Jackson, Hillary Clinton et sa fille, Breyten Breytenbach, les chanteurs James Brown et Jimmy Cliff, la famille Obama etc. Le pape Jean-Paul II déclare le dans son discours à la communauté catholique de l'île : « des hommes, des femmes et des enfants noirs ont été victimes d'un honteux commerce auquel ont pris part des baptisés, mais qui n'ont pas vécu leur foi. Il convient que soit confessé, en toute vérité et humilité ce péché de l'homme contre l'homme, ce péché de l'homme contre Dieu. Nous implorons le pardon du ciel ».

La Maison des Esclaves a notamment inspiré un film, Little Senegal de Rachid Bouchareb, des romans, des livres pour enfants et même une bande dessinée. Le musicien de jazz Marcus Miller a composé Gorée, à la suite de sa visite à la maison des esclaves.

Sans doute Léopold Senghor avait-il pressenti un tel engouement lorsque, dès 1967, il remercia le conservateur Joseph Ndiaye pour son éloquence et sa « contribution efficace au développement culturel et touristique du Sénégal ».

En octobre 2015, un groupe de jeunes d'Armentières a procédé à des travaux de conservation des nombreux messages laissés par des célébrités dans le bureau du conservateur. En effet, ces témoignages inscrits sur le papier étaient usés par le temps et le climat de l'île. Les messages ont été nettoyés, scannés, imprimés, plastifiés et installés sur des panneaux de bois déplaçables, afin de les joindre aux expositions. Les originaux ont été archivés.

Adresse

Gorée

Sénégal

Lat: 14.667588234 - Lng: -17.397291183