Description

Liège; en néerlandais : Luik ; en allemand : Lüttich) est une ville francophone de Belgique. Elle est le chef-lieu de la province de Liège et la capitale économique de la Wallonie. De 972 à 1795, elle fut la capitale de la Principauté de Liège. La ville est surnommée la « Cité ardente ».

En 2013, Liège compte quelque 200 000 habitants. Son agglomération est peuplée d'environ 700 000 habitants. Par le nombre d'habitants, c'est la première agglomération wallonne, la troisième agglomération de Belgique après Bruxelles et Anvers et la quatrième commune après Anvers, Gand et Charleroi.

Comprendre

Liège est la troisième ville belge, après Bruxelles et Anvers. Elle est également la première agglomération wallonne. Malgré son riche passé industriel en décadence (charbonnages et industrie, principalement métallurgique), la ville recèle d'innombrables richesses à découvrir. La Meuse, qui la traverse du sud au nord, lui donne des airs de métropole. Les collines abruptes et boisées qui l'entourent ainsi que son relief marqué, multipliant les perspectives originales et les quartiers typés, lui confèrent un charme étonnant. Un folklore très présent entretenu par une population joviale toujours prête à festoyer, des quartiers animés (Le Carré, Outremeuse...) et un grand nombre de restaurants achèvent d'en faire une étape incontournable de toute visite en Belgique, cela sans compter de nombreux monuments dont les fleurons datent de l'époque médiévale, première apogée de la ville.

Préhistoire

Des traces du Mésolithique et Néolithique démontrent une activité humaine sur le site de Liège dès la Préhistoire. Cette occupation, que l'on situe Place Saint-Lambert est probablement discontinue.

Époque gallo-romaine

La Job-villa

Les premières fouilles, en 1872 ont permis de retrouver les traces d'une villa gallo-romaine la Job-villa, datant probablement du Ier et IIe siècle apr. J.-C à Jupille, sur un plateau dominant la Meuse - en fait, un cône de déjection qui protégeait cette zone des inondations de la Meuse - au point de rencontre entre le fleuve et l'importante voie romaine de Tongres à Trèves encore appelée Voie des Ardennes. Un hypocauste et un vase planétaire à sept têtes représentant les divinités de chaque jour, originaire de Bavay sont découvertes. Ce vase et plusieurs objets contemporains sont exposés au musée Curtius de Liège. Dans ces deux villas, à Jupille et Herstal, s'installeront plus tard les palais Carolingiens, de part et d'autre des rives de la Meuse où l'on traversait le gué. On attendit alors pendant des siècles la fin des périodes de crues du fleuve pour rejoindre de Tongres la Voie des Ardennes ou celle d'Aix.

La villa Legia rustica

En amont à quatre kilomètres de la villa de Jupille, sur la rive gauche du fleuve, sur le site de la future place Saint-Lambert, au tournant des Ier et IIe siècles de notre ère, est érigée une villa rustica, à 15 km d'Atuatuca Tungrorum (aujourd'hui Tongres) et à 20 km de Trajectum ad Mosam (aujourd'hui Maastricht). Cette villa romaine, occupée du IIe au IIIe siècle, sera redécouverte sous les vestiges de la cathédrale. Des fouilles récentes permettent de préciser le plan de cette vaste réalisation de près de 2 000 m2. Construite en terrasses pour s’adapter à la pente naturelle du site, proche des alluvions de la Légia, mais hors de la zone marécageuse du coude de la Meuse à la Sauvenière, elle est dotée de bains chauds et d’un chauffage domestique par hypocauste. De style romain (murs en pierre, tuiles rouges…) cette villa rustica constituait le centre névralgique d’une exploitation agricole comme il s’en comptait alors des dizaines sur le territoire de l’actuelle Wallonie. Peu après le IIIe siècle, l'occupation devient sporadique, quelques éléments permettent de préciser une occupation « parasitaire » du bâtiment au IVe siècle et peut-être la présence d'un foyer au Ve siècle. Le plan de la villa est tout à fait classique, mais une approche comparative démontre manifestement une dimension particulièrement imposante. Elle était manifestement bien décorée. Si les premières traces de la présence romaine sur la place Saint-Lambert datent de la fin du Ier siècle ap. J.-C., c’est aux IIe et IIIe siècles que l’occupation est la plus dense. Il est probable que ces bâtiments furent détruits lors des razzias opérées, fin du IIIe siècle, par les Francs, les Alamans et d’autres tribus germaniques.

Époques mérovingienne et carolingienne

La villa Legia est incendiée et le site est abandonné près de quatre siècles. Liège se retrouve en Austrasie.

Des documents datés du VIIIe siècle évoquent la présence d'une résidence des souverains carolingiens. Il faut préciser qu'à ce jour, si les traces romaines sont évidentes, on n'a toujours pas découvert d'indice probant d'une présence carolingienne. Un palais aurait existé à Jupille-sur-Meuse au VIIIe siècle, où Pépin II, dit de Herstal, séjourna et, selon certaines sources, Pépin III, dit le Bref, y séjourna également en 759 ou 760. Ce palais passait au XVe siècle pour avoir été le lieu, contesté par la suite, de la naissance de Charlemagne. Si une partie de la dynastie des Mérovingiens et des Carolingiens est probablement originaire du bassin liégeois, bloquée dans ses palais selon la praticabilité du gué de la Meuse, prête à porter la guerre en Neustrie dès l'été. Que ce soit de Jupille ou de Herstal, au XIXe siècle, il est de bon ton de se trouver d'illustres origines et une statue de Charlemagne, est érigée en 1867 dans le centre-ville. Dans les niches du piédestal néo-roman, six statuettes représentent les ancêtres de l'empereur, originaires du pays de Liège : sainte Begge, Pépin de Herstal, Charles Martel, Bertrude, Pépin de Landen et Pépin le Bref. Les premiers évêques de Liège sont eux aussi apparentés aux Carolingiens.

Le grand empereur est, en tout cas, entré dans la légende liégeoise et reste très présent dans le folklore local, son dialogue avec Tchantchès restant un morceau d'anthologie liégeoise.

Une petite bourgade existe dès le Haut Moyen Âge. Cependant, la fondation de la ville, en tant que telle, date des environs de l'an 700, à la suite de l'assassinat de saint Lambert, alors évêque du diocèse de Tongres-Maastricht. À la suite de cet évènement, son successeur, Hubert de Liège, transfère, avec l’approbation du pape, le siège de l'évêché de Maastricht vers Liège. Le futur saint Hubert devient ainsi le premier évêque de Liège. Liège devient alors rapidement un important lieu de pèlerinage et se transforme petit à petit en une prestigieuse et puissante cité, cœur du Diocèse de Liège, circonscription qui pèse de tout son poids sur l'histoire des Pays-Bas espagnols.

Principauté de Liège

On assiste aux prémices de la Principauté de Liège lorsque Notger est appelé au trône épiscopal de Liège par l'empereur germanique Otton II en 972. Il reçut également le privilège d'immunité générale en 980. L'évêque de Liège est alors l'unique maître de ses terres, il devient prince-évêque et son domaine une principauté ecclésiastique. Liège est la capitale de cette puissante principauté à partir de l'an 980 grâce à l'action des évêques Éracle, Notger et Wazon, et le reste jusqu'en 1795 ; elle en est également une des 23 Bonnes Villes.

Ses écoles sont célèbres jusqu'au XIIe siècle. Sept collégiales s'élèvent alors dans la ville (Saint-Pierre, Sainte-Croix, Saint-Paul, Saint-Jean, Saint-Denis, Saint-Martin, Saint-Barthélemy) en plus de la cathédrale où est enterré Saint Lambert. Deux abbayes bénédictines s'y ajoutent : Saint-Jacques et Saint-Laurent. Plusieurs églises romanes et de nombreuses pièces d'orfèvrerie (art mosan) témoignent encore aujourd'hui de l'efflorescence de cette époque, en particulier les fonts baptismaux de la ville, conservés aujourd'hui à Saint-Barthélemy. Liège devient très tôt ville d'industrie. La houille y est extraite de longue date. Jean Curtius est l'un des plus grands armuriers d'Europe. Des Liégeois sont à l'origine de la sidérurgie suédoise. Les Liégeois luttent pour la démocratie, la Paix de Fexhe en est une étape, mais les Ducs de Bourgogne rassemblent les Pays-Bas bourguignons en un État absolutiste. Principautés laïques ou ecclésiastiques tombent aux mains des Ducs. Les Liégeois refusent ce que le Prince Philippe le Bon veut leur imposer, à savoir l'élection de son neveu Louis de Bourbon à la tête de l'État liégeois. Ils s'allient au roi de France Louis XI mais sont battus à Montenaken. Soumis à une « Paix » humiliante (1465), ils résistent encore mais leur armée est battue à Brustem par le fils de Philippe, Charles le Téméraire, qui supprime juridiquement et unilatéralement la Principauté.

À la suite de la tentative de capture, dans son campement installé sur les hauteurs de la ville, de Charles le Téméraire par Gossuin de Streel, Vincent de Bueren et les 600 Franchimontois, Liège est entièrement pillée et brûlée à partir du 3 . Seuls quelques monuments religieux sont épargnés. Quant au perron, symbole des libertés liégeoises, il est transféré à Bruges en guise d'humiliation.

Liège retrouvera son perron et son indépendance relative dès 1478, à la suite de la mort du Téméraire. Érard de La Marck, ami d'Érasme et de Léonard de Vinci va reconstruire en vingt ans son Palais des Princes-Évêques. Elle redevient donc la capitale d'un pays dont l'indépendance, certes mise à mal — la neutralité liégeoise n'interdit pas aux belligérants de traverser son territoire —, se maintiendra au cours des trois siècles suivants et verra les révoltes des Rivageois, les luttes des Chiroux et des Grignoux (XVIIe siècle), la naissance du capitalisme des négociants d'armes comme Curtius, l'ouverture aux Lumières au XVIIIe siècle sous l'impulsion de l'évêque Velbruck. L'intransigeance de son successeur, Hoensbroeck mènera ensuite à la révolution liégeoise. À la veille de la révolution liégeoise, le patrimoine religieux, une cathédrale, sept collégiales, une trentaine de paroisses, une quarantaine de couvents et une centaine d'hôpitaux et de béguinages, sans compter le palais des princes-évêques, représentent près des trois quarts de la surface de la ville, considérée depuis Érard de La Marck comme le rempart à la réforme. L'existence de la principauté de Liège se termine dans le sang, entre 1789 et 1795. La révolution va confisquer une grande partie de ce patrimoine qui sera réparti entre public et privé. Fait unique au monde : la cathédrale Saint-Lambert est démolie.

Révolutions liégeoise et française

En 1789, la révolution française et la révolution liégeoise éclatent en même temps que la révolution brabançonne qui donne naissance aux États belgiques unis à la suite de la victoire de bataille de Turnhout sur l'armée autrichienne, tandis qu'à Liège, Nicolas Bassenge chasse le Prince-évêque qui trouve refuge à Trèves. Ce dernier est très vite replacé sur son trône par les troupes autrichiennes qui prennent leur revanche sur l'armée des États belgiques unis.

La restauration du Prince-Évêque est mal acceptée par les Liégeois qui pensent voir en libérateurs les troupes françaises de Dumouriez, lesquelles investissent la ville en 1792. Le système politique et social de l'Ancien Régime en est fondamentalement bouleversé ; par exemple, les Liégeois peuvent pour la première fois voter au suffrage universel. En 1792, les Liégeois usèrent pour la première fois de ces nouveaux droits et votèrent pour la réunion de leur Principauté à la France.

En 1793, une seconde restauration du Prince-Évêque a lieu à la suite de la défaite française à Neerwinden, mais elle est de courte durée.

Dès le mois de juin 1794, l'armée impériale quitte la Principauté de Liège. Vaincue à Sprimont, l'occupation française entraîne l'exil définitif du dernier Prince-Évêque François-Antoine-Marie de Méan. Le , le Directoire décrète l'annexion de la principauté à la Première République française, entraînant par là-même la disparition de cet État qui, durant neuf siècles, fit partie du royaume de Germanie et à sa suite du Saint-Empire romain germanique. Le reste de la Belgique est aussi annexé et Liège devient le chef-lieu du département de l'Ourthe.

Régimes français et hollandais

Le traité de paix signé à Amiens le , est bientôt suivi d'une déclaration de guerre de l'Angleterre à la France le . Les hostilités recommencent avec fureur sur terre et sur mer. Les Anglais dominent sur ce dernier élément ; mais le continent leur échappe entièrement. Aussitôt après la déclaration de guerre, les armées françaises s'emparent du royaume de Hanovre, possession anglaise sur la terre ferme.

Le Premier Consul, Bonaparte, parcourt la Belgique dont la conservation est alors d'une extrême importance pour la France : il visite les côtes et les places fortes. Le 13 thermidor an XI (lundi ), il arrive à 6 heures du soir de Maastricht à Liège par le quai Saint-Léonard.

Il est reçu avec enthousiasme par le clergé ayant l'évêque à sa tête, les autorités et le peuple. Le lendemain matin, il parcourt les ruines du faubourg d'Amercœur bombardé et incendié les 28, 29 et lors de la retraite des Autrichiens.

Puis il visite la ville et va voir la citadelle et le champ de bataille de Rocourt (). Le 15 thermidor (3 août), il quitte Liège par la porte d'Avroy. Le même jour est publié un décret par lequel il accorde une somme de 300 000 francs pour la reconstruction du faubourg d'Amercoeur. Ainsi un tiers de la somme était encore fourni sur les biens ecclésiastiques.

En 1804, la ville reçoit le titre de « Bonne ville » de l'Empire. Le titre de duc lui est attaché.

En 1815, la défaite de Napoléon Bonaparte à Waterloo met fin au régime français. Le territoire liégeois, tout comme le reste de la future Belgique indépendante, passe alors sous tutelle hollandaise. La période hollandaise verra la création de l'Université de Liège et de l'Opéra royal de Wallonie.

Liège dans la Belgique après 1830

En 1830, la révolution belge éclate à Bruxelles et plus de 300 Liégeois s'y rendent à pied, à cheval ou en voiture, traînant avec eux un canon sous la direction d'un pamphlétaire, un des héraults de l'opposition aux Pays-Bas, Charles Rogier. Ils combattent sur les barricades bruxelloises et participent ensuite à la libération de la Belgique avec des volontaires venus de tout le pays. À partir de ce moment-là, Liège fait partie du royaume de Belgique.

Après 1830, les Liégeois dominent la vie politique belge. Charles Rogier est un des leurs et son rôle dans la révolution est capital. Il sera à la tête de plusieurs gouvernements belges.

Révolution industrielle et libéralisme radical

Liège devient la citadelle du libéralisme radical. Guillaume d'Orange (via la Société générale des Pays-Bas), Jean-Jacques Dony et surtout l'Anglais John Cockerill savent que Liège est la première ville d'Europe continentale entrée dans la Révolution industrielle à la suite de l'industrialisation britannique. Vers 1850, le complexe sidérurgique et de construction métallique de Cockerill à Seraing est le plus grand du monde et la Belgique (principalement grâce au Sillon industriel wallon) la deuxième puissance économique du monde derrière le Royaume-Uni. Afin de protéger Liège des inondations, l'État belge procède à de gros travaux d'endiguements de l'Ourthe et de la Meuse tout au long du XIXe siècle, pour canaliser le fleuve et créer de nouveaux boulevards (Avroy et Sauvenière).

Les idées des libéraux résultent de ces profondes mutations, de même que le mouvement ouvrier qui en 1885 provoque, à partir de Liège, une grève qui gagne tout le Sillon industriel, réprimée par l'armée. En 1893 une autre grève arrache le Suffrage universel au Parlement apeuré, puis c'est celle de 1913 que Georges Simenon met scène dans Pedigree.

Capitale de la Wallonie

En 1905, c'est Liège qui accueille l'Exposition universelle de 1905, qui célèbre le 75e anniversaire de l'indépendance de la Belgique. Dès la fin du XIXe siècle, Liège était appelée Capitale de la Wallonie ou capitale wallonne, non seulement dans les milieux du Mouvement wallon, très actifs à Liège, mais aussi dans la presse générale. Il est à noter qu'il s'agissait du sens figuré du mot capitale, sans aucun aspect politique ou administratif concret, et toujours au détour d'une phrase parlant d'autre chose. Par exemple, dans cette conclusion du compte rendu d’un festival musical liégeois en 1912 où furent jouées des œuvres de César Franck et Henri Vieuxtemps : Qu’à Liége, la capitale de la Wallonie, on ne donne plus de concert sans que la musique wallonne y soit représentée par un de ses maîtres !

Mais à partir de 1971, c'est à Namur que sont installées les diverses institutions wallonnes nées de la première réforme de l'État belge. En 1978, un accord entre les bourgmestres des quatre grandes villes wallonnes prévoit la répartition des institutions wallonnes avec la fonction politique à Namur, économique à Liège, sociale à Charleroi et culturelle à Mons. L'Exécutif régional wallon officialise cette répartition les et . Le , il sanctionne et promulgue le décret instituant Namur capitale de la Région wallonne, adopté par un vote du Conseil régional wallon le , sur une proposition de Bernard Anselme, alors conseiller régional de l'opposition.

Les deux guerres, neutralité et Résistance

La résistance des forts liégeois en 1914 vaut à la ville (première ville étrangère en ce cas) la Légion d'honneur française le (ainsi que le changement de nom du café viennois en café liégeois), la Croix de guerre italienne en 1923, la Médaille militaire pour la bravoure du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes en 1926, la Croix de guerre belge en 1940. Il n'est cependant pas question de siège de la ville, ni en 1914, ni en 1940. Liège n'avait, en effet, aucune muraille et les forts étaient situés à plusieurs kilomètres de la ville. D'autre part, l'armée belge n'étant pas structurée sur la base de milices locales, le mérite des combats devant Liège, en 1914 et en 1940, doit être attribué aux soldats belges de diverses régions de Belgique en garnison dans les forts. En 1914, l'armée allemande pénètre dans la ville dès le 3e jour de la guerre sans rencontrer d'obstacles, contraignant l'état-major belge et le général Leman à se retirer dans le fort de Loncin, un des douze forts de la ceinture fortifiée qui succombent les uns après les autres sous le pilonnage de l'armée allemande, le général Leman étant finalement enseveli dans l'explosion du fort de Loncin et emmené en captivité. L'armée belge, pliant sous le poids allemand lutte pendant quatre ans avant la reconquête du territoire, Liège étant libérée de l'occupation allemande dès le début de novembre par les mutineries dans l'armée allemande qui ont précédé l'armistice du 11 novembre 1918. L'occupation de la ville est notamment marquée par évasion du remorqueur Atlas V en 1917.

Durant l'entre-deux-guerres, deux grandes expositions se tiennent à Liège : l'exposition internationale de 1930 pour le centenaire du pays (spécialisée dans les sciences et l'industrie) et l'exposition de l'eau de 1939 marquant l'achèvement des travaux du canal Albert permettant de relier Liège au port d'Anvers.

En 1937, la ville de Liège décide de célébrer, tous les 14 juillet, la fête nationale française afin de protester contre la politique de neutralité de la Belgique vis-à-vis du Troisième Reich et contre la dénonciation de l'accord militaire franco-belge par le gouvernement. La fête nationale française y est encore célébrée au XXIe siècle et rassemble plus de 35 000 personnes chaque année.

La résistance

Avant 1940, Liège fut dirigée par des bourgmestres issus pour la plupart du Mouvement wallon, groupement informel groupant des personnes issues de plusieurs partis et contestant la politique de neutralité voulue par Léopold III et le gouvernement appuyé par les chambres. Parmi les personnalités du mouvement : Jean Rey, Fernand Dehousse, Georges Truffaut, actifs dans la presse et au Parlement. Pourtant, pendant la Seconde Guerre mondiale, après le décès de Xavier Neujean au début de la guerre, le bourgmestre Joseph Bologne utilisa toutes les ficelles pour contourner les exigences de l'occupant, opposant systématiquement à l’occupant le respect de la Constitution et de la législation belges. Le , le lieutenant général allemand Keim informe Bologne qu’il ne peut continuer à exercer ses fonctions. Un rexiste, Albert Dargent, présidera aux destinées de la nouvelle entité liégeoise jusqu’à la fin du mois d’. Il livrera aux nazis des listes de juifs de l'administration communale, ce qui permit la déportation de 700 personnes sur une population juive de 2 500 personnes alors que les bourgmestres de Bruxelles et d'autres villes de Belgique s'y refusèrent et furent arrêtés et déportés. L'étoile jaune va agir sur la population liégeoise comme un révélateur. Des journaux clandestins exhortèrent la population à les aider. Les agents de la poste, par exemple, s'efforçaient de repérer les lettres de dénonciation envoyées aux Allemands pour les détruire. C'était d'ailleurs une consigne générale des réseaux de résistance de la poste belge. La police belge perdait ses armes, falsifiait les rapports, etc. Dès la libération de Liège, le , Joseph Bologne reprendra ses fonctions, mais fut relevé de celles-ci et inculpé début 1945 pour avoir livré aux Allemands des listes de personnalités communistes. Le rexiste Dargent fut peu après prévenu de dénonciations caractérisées et de collaboration policière. Il fut condamné à mort et exécuté.

Le monument national de la résistance

La résistance belge émanant des simples citoyens fut très forte à Liège et un monument lui est dédié. En 1947, le gouvernement belge décide d’ériger à Liège le Monument national à la Résistance. Et le 8, lors de l’inauguration du monument, dû à l'architecte Paul Étienne et au sculpteur Louis Dupont, en présence du roi Baudouin, de l’ensemble du gouvernement et des représentants des corps constitués, le bourgmestre déclarait, à propos de l’urne funéraire scellée dans un reliquaire monumental :

« Ces cendres proviennent de Belges. Nul ne pourrait dire s’ils étaient Flamands ou Wallons ; on ne connaît rien d’eux, ni de leurs convictions philosophiques ou religieuses. On sait qu’ils sont morts pour la Patrie. Ce sont des Belges qui ont tout sacrifié, tout abandonné. »

Le rabbin Josif Lepchivcher, ministre officiant de Liège, et qui avait été caché dans l’évêché de Liège puis au séminaire de Banneux par l’évêque du diocèse, Mgr Louis-Joseph Kerkhofs, et qui est devenu une figure emblématique du Juif soustrait par l’Église aux nazis était présent.

Période contemporaine

Quand la Question royale marche vers son dénouement, Paul Gruselin, Joseph Merlot, André Renard participent au projet de Gouvernement wallon séparatiste esquissé à la suite des graves incidents de Grâce-Berleur (), que le retrait du roi rend caduc.

Mouvement à la fois social et autonomiste, la Grève générale de l'hiver 1960-1961, commencée chez les dockers communistes d'Anvers, s'étend à toute la Belgique et atteint son paroxysme à Liège avec le sac de la Gare des Guillemins (en janvier 1961) par des grévistes exaspérés par la non-réponse du Gouvernement de Gaston Eyskens à leurs revendications. Les socialistes liégeois sont à nouveau très présents en politique belge avec Joseph-Jean Merlot dans le gouvernement Lefèvre-Spaak, mais contraignent Merlot à la démission à la suite du vote des lois sur le maintien de l'ordre et la Frontière linguistique. Pierre Harmel est l'un des rares premiers ministres wallons du siècle passé (de 1965 à 1966). Jean-Joseph Merlot à nouveau au pouvoir avec Gaston Eyskens à partir de 1968, puis André Cools (après la mort accidentelle de Merlot) vont jeter les bases du fédéralisme belge que ce gouvernement met en place.

Le , dans le cadre de la fusion des communes, Liège annexe plusieurs communes voisines. La ville passe ainsi de 22,7 à 69,5 km2.

Durant les années 1980, la ville connaît de sérieux problèmes budgétaires qui conduisent à un défaut de paiement en septembre 1989.

Circuler

En voiture

Liège présente la particularité de ne pas disposer de grand boulevard circulaire remplaçant une antique muraille. Son relief accidenté ne le lui permet pas. Les grands boulevards ont été construits sur d'anciens bras du fleuve. Dès lors, leur organisation peut sembler obscure pour un non natif.

Nous ne saurions que trop vous conseiller de vous parquer dans l'un des nombreux parkings du centre si vous ne possédez pas de plan.

Les axes principaux sont:

- la percée autoroutière E40-E25 qui traverse la ville de part en part

- les boulevards d'Avroy et de la Sauvenière, axe principal entre le centre et la gare

- les quais de la Meuse et de la Dérivation, ces derniers étant par ailleurs raccordés aux deux branches de la E25.

En bus

|

Les TEC (société de transport en commun) La plupart des lignes convergent toutes vers l'un des terminus du centre. Ces terminus sont situés place Léopold, place Saint Lambert, place République Française et autour de l'Opéra (Théâtre), très proches les uns des autres, et d'un cinquième site, place de la Cathédrale, légèrement éloigné (environ 5 minutes à pied). Les noms de ces cinq sites sont utilisés pour indiquer le sens du bus (vers le centre), suivant la ligne empruntée. Quelques autres bus partent de la gare des Guillemins. En outre, deux bus très cadencés relient le centre à la gare:

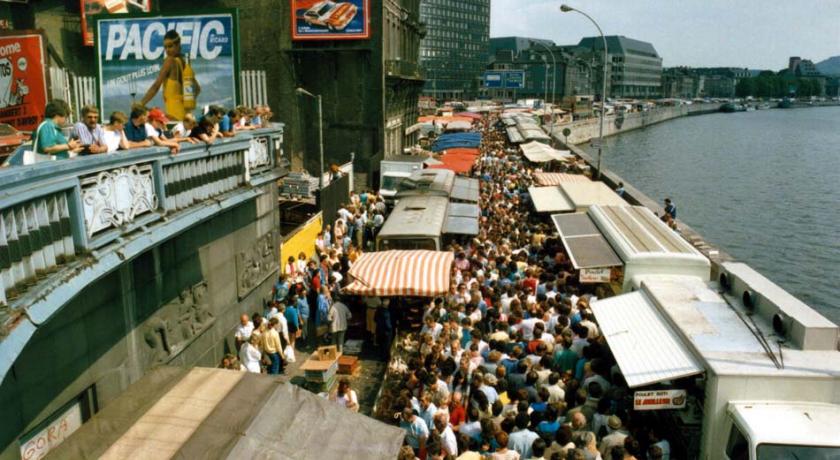

De plus en plus d'arrêts indiquent le temps d'attente, tandis que de nombreux bus sont équipés de systèmes permettant de connaître l'arrêt suivant et sont adaptés au PMR (personnes à mobilité réduite). Par contre, malheureusement, la majorité des lignes ne circulent plus après minuit. A véloLa circulation à vélo est aisée au centre et dans la vallée, mais les flancs des collines sont abrupts (entre 5 et 15%). L'accès à des quartiers situés en hauteur nécessite un peu d'entraînement et un vélo équipé de vitesses. Des aménagements cyclables sont régulièrement ajoutés, bien que les axes principaux restent dangereux. La plupart des sens uniques peuvent être empruntés à contre-sens par les cyclistes. Un plan des itinéraires cyclistes est disponible auprès des services du tourisme ou de la ville. En outre, un Ravel, sorte de promenade pour piétons et cyclistes, longe la rive droite de la Meuse. Possibilité de louer des vélos à La Maison des Cyclistes, point vélo de la gare de Liège-Guillemins. A piedLa plupart des quartiers du Centre sont facilement accessibles à pied. La marche permet en outre de découvrir de nombreuses perspectives intéressantes. Seul le trajet entre la gare des Guillemins et le centre nécessite un peu plus de temps, de l'ordre d'une demie heure. A voir ici Centre historiqueLe Palais des Princes-Evêques. Composé du Palais de Justice (façade classique de la Place Saint Lambert 18) et du Palais Provincial (façade latérale néo-gothique, place Notger 2), tous deux visitables exceptionnellement, il s’articule autour de deux cours gothiques dont la première est libre d’accès et à propos de laquelle Victor Hugo eut ces mots : "Je n'ai vu nulle part un ensemble architectural plus étrange, plus morose et plus superbe". Ce palais constitue le cœur de la cité, et représente l’aspect temporel du pouvoir des anciens Princes-Evêques de Liège. Le versant spirituel de ce pouvoir, l’immense Cathédrale gothique Notre-Dame et Saint-Lambert, fut démontée au début du 19ème siècle, suite à la Révolution Liégeoise, et est actuellement matérialisée par des colonnes de métal et un dessin au sol. Dans le sous-sol de la place est aménagé un archéoforum qui présente les vestiges des trois cathédrales successives ainsi qu’un bâtiment d’époque romaine à la fonction encore incertaine (10-18h sauf le lundi, 4€, +32.(0)4.250.93.70). Place Saint Lambert 9-17, on remarque également les façades néo-classiques des grands magasins, datant de la fin du 19è siècle et du début du 20ème. L’hôtel de Ville, le Perron et les maisons de la place du marché. L’hôtel de Ville (place du Marché, 2), également dénommé « La Violette », est un élégant édifice classique. Il fut édifié dès 1714, lors des travaux de reconstruction de la ville bombardée par les troupes française en 1691. Ses salons se visitent exceptionnellement également, mais la salle des pas perdus est libre d’accès. Les maisons de la place datent de la même époque et alignent de charmantes façades quadrillées de pierre bleue et de brique enduite. Le Perron, symbole des libertés liégeoises, se dresse fièrement sur la fontaine qui lui sert de support, au centre de la place. Le perron, qui servait à rendre la justice est l'un des symboles de la ville. Les rues Hors Château et En Feronstrée alignent les façades d’hôtels particuliers, dont beaucoup possèdent une cour intérieure, et de maisons plus modestes datant pour la plupart du 18ème siècle. Si Hors Chateau est plus homogène, c'est dans la rue Feronstrée que se situe le plus remarquable de ces hôtels, l’hôtel d’Ansembourg transformé en musée (Feronstrée 114), qui présente un intérieur d’origine de la même époque, entièrement conservé (13-18h sauf le lundi, 3,80€, +32.(0)4.221.94.02). Un peu plus loin, dans un bâtiment moderne que l’on aurait tort de juger à sa façade, beaux arts liège (îlot St Georges, en Féronstrée 86), le musée des beaux arts communal, regroupe les collections de l'ancien musée de l'art wallon, du musée d'art moderne et d'art contemporain, du Fonds ancien et du Cabinet des Estampes et des Dessins. Il présente dans une intéressante scénographie, un panorama des peintres régionaux depuis l’époque romane (13-18h du mardi au samedi, 11-16h30 le dimanche, fermé le lundi, 3,80€, +32.(0)4. 221.92.31). Le Palais Curtius, quai de Maestricht 13. Ce Palais du début du 17ème, imposant immeuble de 8 étages, fut le magasin d’un riche marchand d’armes. Avec l’hôtel de Hayme de Bomal (quai de Maestricht 8 et rue Feronstrée 122), qui servit de préfecture lors de la période française et accueillit par deux fois Napoléon, et quelques autres bâtiments classés, il sert d’écrin au musée du Grand Curtius, dont les collections sont axées sur l’art et histoire de la Principauté. L’église Saint Barthélémy (rue Saint Barthélémy 2) fut la dernière des 7 collégiales liégeoises à voir le jour, vers la fin du XIème siècle. Ce vaisseau roman rhéno-mosan récemment rénové accueille le chef d’œuvre de l’orfèvrerie liégeoise du moyen âge, les fonts baptismaux de l’ancienne église paroissiale de la cathédrale (10-12h et 14-17h du lundi au samedi, 14-17h le dimanche, 1,25€, +32.(0)4.223.49.98). Dans la rue Hors Château, sept impasses témoignent d’un art de vivre en ville presque rural. La cour Saint Antoine, sur le côte opposé, est une remarquable réalisation moderne dans un environnement historique, signée Charles Vandenhove. On trouve également un ancien musée d’ethnologie régionale, rénové récemment en musée de société, le Musée de la Vie Wallonne, abrité dans un ancien couvent (Cour des Mineurs, fermé pour rénovation jusqu'au printemps 2008, +32.(0)4.237.90.40). La montagne de Bueren et les coteaux de la citadelle. L’imposant escalier de 373 marches peut aisément être délaissé au profit de ruelles et d’escaliers plus courts conduisant aux anciens coteaux. De là, joli panorama de la ville au ras des toits du Palais et tour de guet élevée par l'ancienne commanderie de l'Ordre Teutonique, dite des Vieux Joncs. Les rues Fond Saint Servais, Pierreuse et du Péry, au charme typique, vous mèneront aux vestiges de l’ancienne citadelle. Ancien puits, monument commémoratif de la guerre 40-45 et surtout superbe panorama sur toute la ville. Dans le bas du quartier, église Saint Servais (ouverture sur rdv) et chapelle Saint Roch. Possibilité de redescendre par le verger de Favechamps, au charme rural sur fond de paysage urbain, et dont l'accès supérieur discret se fait entre les rues Montagne Sainte Walburge et Pierreuse, près de l'hôpital. Sortie par l'hôpital du Péri (rue Montagne Ste Walburge) ou le long de la chapelle Saint Roch, ou encore, en semaine uniquement, par la ferme de la Vache (rue Pierreuse). Publémont et XhovémontEn face du Fond Saint Servais, l’ancienne collégiale Sainte Croix (rue Sainte-Croix, visite sur rdv et à certaines occasions) constitue l’une des rares églises de type « halle » au sud du Rhin. Méritant une rénovation, elle présente un cloître discret et surplombe quelques beaux hôtels particuliers renaissants ou gothiques (hôtel Desoër de Solières, hôtel Bocholtz), visibles depuis la place Saint Michel et la rue Saint Pierre. Ste Croix (rue Sainte Croix) est ouverte les WE en été. La rue du Mont Saint Martin, menant à l’ancienne collégiale du même nom bâtie sur le Publémont (mont public), aligne également quelques beaux hôtels particuliers dont certains accueillent un hôtel 5 étoiles. St Martin est ouverte de 14 à 17h, en juillet et en août. Panorama depuis le sommet de la tour de l’église. De là, par les Degrés des Tisserands, quartier typique et populaire de Ste Marguerite, jolie rue des Remparts (escaliers sur un ancien bastion) et, au-delà de la voie rapide, Xhovémont, le « Montmartre liégeois ». Sur l’autre versant du Publémont, les escaliers du Thier de la Fontaine et des Bégards permettent de rejoindre le quartier de l'Isle, en longeant l'ancienne muraille. La partie supérieure de la rue des Bégards n'est accessible que pendant la saison touristique. Plus loin sur le Publémont, l’ancienne abbaye de Saint Laurent (rue Saint Laurent 79, actuellement domaine dépendant de la défense nationale) et le couvent Sainte Agathe (rue Saint Laurent 56) constituent d’autres témoins de Liège sous l'Ancien Régime. Isle et quartier de la BatteLa collégiale St Denis (place Saint Denis, ouverte de 9 à 17h tous les jours) et l’église Sainte Catherine (rue Neuvice, ouverte de 7h30 à 11h30 du lundi au samedi, de 9h à 12h15 le dimanche et de 15 à 17h l’été), aux intérieurs baroques, et le cloître de la première citée, constituent les pôles d’un quartier présentant quelques belles demeures. La Halle aux Viandes et la Maison Havard (toutes deux quai de la Goffe) comptent parmi les plus anciens édifices civils de la ville encore présents. L’Opéra Royal, place de l’Opéra, la collégiale St Jean (place Neujean 32, ouverture et visites guidées gratuites du 15 juin au 15 septembre de 14 à 17h tous les jours, de 10h30 à 12h30 du lundi au mercredi et les vendredis et samedis), l'hôtel de Crassier (rue des Célestines 14) et l’ancienne piscine de la Sauvenière (boulevard de la Sauvenière 33-35), bâtiment moderniste des années 1930 qui accueille Mnema - La Cité Miroir (accès par la Place Xavier Neujean), proposant deux parcours spectacles liés, l'un à l'holocauste, le second aux luttes sociales, font partie de l’ancien quartier de l’Isle. L’Université (place du 20 août), construite dès 1817 à l’emplacement de l’ancien collège des Jésuites, fait face à l’Emulation, ancien bâtiment d’une société littéraire, qui accueillera bientôt le principal centre d’art dramatique de la Communauté française (Théâtre de la Place). Pas loin, l’hôtel néogothique de l’ancienne grand poste (rue de la Régence 61) dresse fièrement sa tour face à la passerelle piétonne. L’ancienne collégiale St Paul, devenue cathédrale après la Révolution, se situe au centre de l’Isle. Les bâtiments de son cloître (rue Bonne Fortune 6) abritent le musée du Trésor de la Cathédrale de Liège (14-17 du mardi au dimanche, fermé le lundi, 4€, ouverte de 8 à 12 et de 14 à 17h). Pas loin, la fontaine aux lions mettant en valeur la délicate vierge de Delcourt qui la surplombe. OutremeuseSur l’autre rive, le quartier Outremeuse présente peu de bâtiments mémorables, mais une ambiance typique. C’est là qu’est fêtée l’Assomption (15 août) où toute la ville se retrouve. En outre, dans ce quartier, un circuit est consacré à Simenon, en attendant l’ouverture prochaine d’un musée. Le couvent des Récollets (rue Georges Simenon 2, 4, 9-13), l’église Saint Nicolas (rue Fosse-aux-raines 7, ouverte de 8 à 12h tous les jours), l’hospice Sainte Barbe (place Ste Barbe), le manège de la caserne Fonck et l’hôpital de Bavière (boulevard de la Constitution), l’athénée Destenay (boulevard Saucy 16) et l’Institut de Physiologie (place Delcourt 17) sont les bâtiments intéressants du quartier. Deux musées sympas : le musée Grétry (Rue des Récollets 34, 14 à 16h les mardi et vendredi, 10-12h le dimanche, +32. (0)4.343.16.10) et le musée Tchantchès consacré au personnage principal des théâtres de marionnettes liégeoises et mascotte de la ville (rue Surlet 56, 14-16h les dimanches sauf juillet, mardis et jeudis, +32.(0)4.342.75.75). Enfin, dans ce même quartier se trouve le complexe muséal le plus fréquenté de Liège et de Wallonie: l’aquarium, la maison de la Science et le musée de Zoologie établis dans un bâtiment néo-classique de l’Université, quai Van Beneden (aquarium et musée : 9-17h en semaine, 10-18h pendant les congés scolaires, 10h30-18h les jours fériés, 5€, +32.(0)4.366.50.21 ; maison de la science, horaires plus restreints, 3€ ; +32.(0)4.366.50.15). Au départ de l’amphithéâtre aménagé au bord du quai, un bateau-mouche propose des visites fluviales de Liège, du 1er avril au 30 octobre (11h, 13h, 15h et 17h, 6€, +32.(0)4.221.92.21 et +32.(0)4.366.50.21). Avroy et alentoursDans le quartier de l’ancienne abbaye de Saint Jacques, dont le plafond finement nervuré en fait une merveille du gothique flamboyant, l’ancien hospice des filles perdues (rue du Vertbois 13), actuel siège des outils économiques wallons, le conservatoire royal (boulevard Piercot) et le Grand Séminaire (rue des Prémontrés 40) sont les principaux centres d’intérêt. L’église Saint Jacques (place Saint Jacques 26) présente également des orgues de renom, ainsi que des sculptures de Delcourt aux drapés étonnamment naturels (ouverte de 9 à 12h toute l’année ; visites guidées gratuites du 15 juin au 15 septembre de 10 à 12h du lundi au samedi, de 14 à 18h du dimanche au vendredi et de 14 à 16h le samedi). Au-delà du boulevard d’Avroy, dont les églises du Saint Sacrement, classique, et des Bénédictines, baroque, l’école moderniste Léonie de Waha, ainsi que quelques hôtels de la fin du 19ème siècle sont les principaux centres d’intérêt, se trouvent le quartier Saint Gilles, renommés pour l’église Saint Christophe (place Saint Christophe, visite sur rdv), l’institut Montefiore (rue Saint Gilles 33) et le quartier du jardin botanique, dont les serres d’époque victorienne et les anciens instituts de pharmacie et de botanique (rue Fusch 3-5) sont le fleuron, et qui présente également les plus intéressantes maisons Art Nouveau de Liège (rue des Augustins, des Anges et Fabry). Cointe, Guillemins, BoverieLa nouvelle gare des Guillemins, inaugurée le 18 septembre 2009, mérite sans conteste le détour. Ce bâtiment étonnant signé Santiago Calatrava, constitue sans aucun doute l’une des plus belles gares d’Europe et le signe de l’entrée fracassante de Liège dans le troisième millénaire. En surplomb, la colline de Cointe constitue une cité jardin toujours très huppée. Le mémorial interalliés et l’église (rue Saint Maur), construits pour honorer la résistance de Liège qui a permis à la France de préparer sa défense en 1914, constituent un signal visible de loin. Actuellement encore, des monuments sont occasionnellement élevés par les pays concernés. Du haut de la tour, ouverte quelques fois par an, impressionnant panorama sur la ville et ses faubourgs industriels. Enfin, en contrebas, le Pont de Fragnée, construit pour l’exposition universelle de 1905, expose ses dorures, statues et colonnes aux renommées dorées. Dans son prolongement, l’église Saint Vincent (avenue Mahiels) et le quartier de Fétinne, et en face, le Parc de la Boverie, dans lequel lePalais des Congrès étire sa façade, remarquable exemple du style moderniste, le long de la Meuse. On y remarque également la tour cybernétique de Nicolas Schöffler, le pavillon nautique de l'exposition de 1930, la passerelle Mativa, moderne et pourtant contemporaine du pont de Fragnée, ainsi que le palais des beaux arts de ladite exposition universelle de 1905, et qui abritait le Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporainet le Cabinet des Estampes (transférés dans le bal, musée des beaux arts communal). Anciens faubourgsEn Amercoeur, église Sainte Remacle, cour des Prébendiers et couvent et arvô du Thier de la Chartreuse. Les Musées des Transports en commun (rue Richard Heintz 9,10-12h et 13h30-17h du 1/3 au 30/11, 2,5€, +32.(0)4.342.65.63), d’Archéologie et d’Industrie (Boulevard Raymond Poincaré 17, 9-17 du lundi au vendredi l’été, 14-18h les week-ends du 1/4 au 31/10, fermé le reste de l’année, 5€, +32.(0)4.361.91.11 et +32.(0)4.361.94.19) sont encore quelques exemples de la vie culturelle liégeoise. L'ancien campus du Val Benoît illustre l’architecture de l’entre deux guerres, tout comme la cité du Tribouillet au Thier à Liège, tandis que les immeubles de Droixhe illustrent les conceptions du Corbusier. Le campus universitaire du Sart Tilman présente de remarquables exemples architecturaux de la seconde moitié du 20ème siècle, dont on retiendra notamment la verrière de l’hôpital universitaire, ainsi qu’un musée en plein air (+32.(0)4.366.22.20), le tout dans une forêt préservée au sud de l’agglomération, poumon vert de la ville. Enfin, l'hôtel de ville de Chênée, la mairie d'Angleur et son théâtre de verdure, la ferme de la Paix d'Angleur et quelques autres bâtiments peuvent être admirés sur le chemin vers les points d'intérêts autour de Liège. A voir pas loin A Seraing, commune industrielle, remarquables exemples de hauts fourneaux encore en activité, et surtout château du Val Saint Lambert, abritant le musée consacré au cristal et au verre (10-17h, tous les jours du 1/4 au 30/9, les WE le reste de l’année, 5€, +32.(0)4.330.36.20). A Flémalle, préhistosite de Ramioul, présentant la vie préhistorique selon des méthodes de « do-it-yourself » (10-16h en semaine, 14-16 les WE de Pâques à la Toussaint, 3-9€, +32.(0)4.275.49.75) A Amay, les « Maîtres du feu », parcours spectacle installé dans une forge, et château de Jehay, dont la façade en damier en fait le plus beau château de la région. (11-18h les WE de juin à septembre, 14-17h du mardi au vendredi en juillet et août, 5€, +32.(0)85.24.04.17 ou +32.(0)85.31.44.48) A Blégny, musée et visite de mines de charbon, témoin du riche mais douloureux passé de la région (les WE du 1-3 au 30-11, en semaine d’avril à août, 8€, +32.(0)4.387.43.33). A Chaudfontaine, Sourc’O’Rama, musée interactif de l’eau. Casino, piscine découverte, thermes, nombreuses promenades (9 à 17h en semaine, 10 à 18h les WE et vacances, 10€, +32.(0)4.364.20.20). Tilff présente un musée de l’abeille (de 14 à 18h les WE d’avril à septembre, de 10 à 12h et de 14 à 18h tous les jours de juillet et août, +32.(0)4.388.22.62), tandis qu'Esneux dresse fièrement son château de "Belle au bois dormant", dans le cadre naturel remarquable que constitue la vallée de l’Ourthe. A Remouchamps, charmante localité des bords de l’Amblève, magnifiques grottes de Remouchamps dont la visite se fait en partie en bateau (10-17h du 1/2 au 30/11, 10€, +32.(0)4.360.90.70), Monde Sauvage d’Aywaille, parc animalier présentant la faune du monde entier dans un cadre naturel (10-18h du 12/3 au 13/11, 13€, +32.(0)4.360.90.70) et l'un des "Plus beaux villages de Wallonie", Deigné. A Theux, le Parc à Gibier de La Reid présente la faune des régions tempérées, tandis que Comblain au Pont propose un quartet d’attractions liées à la terre (caverne, grotte, centre d’interprétation de la chauve-souris et musée de la pierre – 10h30-17h les WE de mai juin et tous les jours pendants les vacances scolaires, 12,50 le combiné, prix à la pièce également, +32.(0)4.369.26.44). Sprimont, siège de carrières d’extraction de la pierre bleue, propose également un joli musée de la pierre (9 à 12h et 14h à 17h en semaine, 14-17h le dimanche, +32.(0)4.382.21.95). La basilique de Vaux-sous-Chèvremont et le site de Banneux suscitent encore des pèlerinages. Pour d’autres raisons, les cimetières américains de Neupré et d’Henry-Chapelle également, d’autant que Bastogne, site de la bataille des Ardennes, n’est pas très loin. Dans le registre militaire, parmi la double couronne des forts de Liège (ceux antérieurs à 1914 et ceux qui ont suivi cette guerre), certains proposent des visites, souvent un week-end par mois. Le fort de Lantin présente des périodes d’ouverture plus importantes (10-16h du jeudi au dimanche entre le15/4 et le 15/9, ainsi que les jours fériés, 5€, +32.(0)4.246.55.44). Huy, jolie ville dont les quatre merveilles, li Bassinia - la fontaine -, li tchestia – la citadelle -, li rondia - la rosace et li pontia – le pont - sont joliment mis en valeur. Verviers, ancienne ville lainière, outre quelques bâtiments remarquables, propose un musée de l’eau récemment inauguré (rue Jules Cerexhe 86) et un musée de la laine (rue de la Chapelle 30), domaines qui ont fait et font la réputation de la ville (horaires des deux musées : 10-17h ou 18h en été, 5€, 8€ pour le combiné des deux, +32.(0)35.57.03). A Stavelot, charmante ville ayant constitué une principauté indépendante, jolies maisons à colombage et triple musée installé dans son abbaye : musée de la Principauté, musée Guillaume Apollinaire et musée du circuit de Spa Francorchamps (10-18h, 6,5€, +32.(0)80.88.08.77). A deux pas, le non moins renommé circuit de Spa Francorchamps. Spa, dont le nom est à l’origine du t(h)erme anglais, et qui fut surnommée « Le café de l’Europe » lors de sa période de gloire, est une charmante cité thermale à l’architecture caractéristique. Le casino, les thermes modernes (Aqualis) et de nombreux bâtiments de la Belle Epoque sont ses principaux points d’intérêt (Pouhon Pierre le Grand, 0,17€ le gobelet d’eau ferrugineuse, +32.(0)87.79.53.53). Malmédy, qui constituait avec Stavelot le centre d’une principauté indépendante, jolies maisons entièrement couvertes de tuile, collégiale monumentale et musée du Carnaval (14-17h, 2,5€, +32.(0)80.33.70.58). Limbourg et sa place 18ème (commune de Dolhain), Clermont et son hôtel de ville surmontant la rue principale (commune de Thimister), Soiron et son château (commune de Pepinster) sont trois villages du Pays de Herve classés parmi les "plus beaux de Wallonie", Les bourgades plus importantes de Visé, Aubel ou Herve ne sont pas non plus dénuées d'intérêt. Le château des Comtes de Marchin à Modave (10-18h du 1/4 au 15/11, 4€, +32.(0)85.41.13.69), les châteaux forts de Franchimont 10-18h du 1/5 au 30/9, 3€, +32.(0)87.53.04.89) et de Logne (13-18h les WE d’avril à octobre, tous les jours du 1/7 au 31/8, 5,5€, +32.(0)86.21.20.33) ou encore celui de Reinhardstein sont encore d’autres attractions à visiter. Enfin, un panorama serait incomplet sans citer les paysages contrastés qui entourent Liège. A l’ouest, les vastes plaines céréalières de Hesbaye. Au nord, les falaises et monts calcaires au riche patrimoine naturel. A l’est, les étendues bocagères du Pays de Herve. Au sud, les riantes collines du Condroz ou les forêts profondes des Ardennes. Et au sud-est, l’un des paysages les plus remarquables de Belgique ainsi que sa plus grande réserve naturelle, un lambeau de Toundra accrochée à la zone la plus haute de Belgique (700 mètres) : le plateau des Hautes Fagnes et sa lande tourbeuse et marécageuse de bruyères, de graminées, de myrtillers. Au-delà de la province de Liège, Durbuy, surnommée la plus petite ville du monde, est un village typique, un château, un parc de Topiaires. A l’ouest, les villes flamandes d’Hasselt ou Saint Trond, qui faisaient partie de la principauté de Liège, présentent des monuments caractéristiques de l'architecture mosane. Enfin, les villes de Maastricht, Aix-la-Chapelle, Louvain ou Namur ne se trouvent qu’à un jet de pierres également. A faire ici Le marché de la Batte, qui s’étend sur plusieurs kilomètres de quais et constitue l’un des plus longs d’Europe, a lieu tous les dimanches matins et attire de nombreux visiteurs. Hollandais et Allemands y sont particulièrement nombreux. Les puces de Saint Gilles (le samedi matin, sur le Boulevard Kleyer) ou celles de Saint Pholien (le vendredi matin sur le Boulevard de la Constitution) attirent également de nombreux visiteurs. Les fêtes du 15 août en Outremeuse accueillent chaque année plus de 300.000 personnes. La foire, présente depuis les origines de la ville, est devenue une fête foraine. Elle a lieu du premier weekend d’octobre au second weekend de novembre, soit une période de six semaines. Enfin, le Village de Noël, l'un des plus importants et des plus anciens du pays, attire comme la foire plus d'un million de visiteurs chaque année. Les fêtes de Wallonie (deuxième weekend de septembre), la nuit des Coteaux (illuminations nocturnes du cœur historique), la journée « Jardins et Coins secrets » (troisième dimanche de juin), les journées du patrimoine (fin septembre) sont d’autres temps forts de la vie liégeoise. Enfin, le quartier du Carré, permet de faire la fête quel que soit le jour, quelle que soit l’heure. C’est le quartier préféré des étudiants, alternant commerces et nombreux cafés, dont certains permettent de danser (parfois sur les tables). Le festival de promenade a lieu dans la seconde quinzaine d’août et propose des balades urbaines, ce qui n’empêche que la flânerie sur les terrasses à tout moment de l’année est le sport préféré des liégeois. L’orchestre philharmonique, l’opéra royal, le théâtre de la Liège sont le trio de tête de la vie culturelle liégeoise. Mnema - La Cité Miroir est un nouveau lieu de culture proposant rencontres, concerts, expositions, événements, dans une perspective d'éducation à la citoyenneté. Liège est par ailleurs la ville d’Europe qui présente le plus grand nombre de théâtres par habitant. Certains sont des théâtres de marionnettes, dont l'école liégeoise est renommée internationalement. Les pièces de ces derniers intègrent souvent le personnage traditionnel Tchantchès dans des contextes les plus divers. Les plus connus se trouvent : - au Musée de la Vie Wallonne (les mercredis et congés scolaires à 14h30 et les dimanches à 10h30, Cour des Mineurs, 4000 Liège, +32.(0)4.237.90.40, cfr "à voir, centre historique", ouvert pendant la fermeture du musée) - au Musée Tchantchès (d'octobre à fin avril, les dimanches à 10h30 et les mercredis à 14h30, rue Surlet 56, 4020 Liège, +32.(0)4.342.75.75, cfr "à voir, Outremeuse") - au théâtre Al Botroule - littéralement, "au nombril" - (Rue Hocheporte 3, 4000 Liège, +32.(0)4.223.05.76) - au théâtre à Denis (Rue Sainte Marguerite 302, 4000 Liège, +32.(0)4.224.31.54) - au théâtre de Mabotte (Rue Mabotte 125, 4101 Seraing - à faire pas loin, donc - +32.(0)4.233.88.61) Les cinémas sont représentés par l’ASBL « Les Grignoux », dont Le Parc (décentré), le Churchill et « Le Sauvenière » proposent des films subventionnés, souvent européens. Ces cinémas du réseau de salles de cinéma européen « Europa Cinéma » ont reçu le prix Europa Cinéma du meilleur travail pédagogique en 2004. Le Palace (6 salles au centre) et le Kinepolis (excentré), font tous deux parties du groupe du même nom, et présentent les meilleurs blockbusters. A noter également l'ouverture prochaine de l'UGC Longdoz dans la future médiacité. Le Forum (rue Pont d’Avroy 45), une salle de dimension moyenne mais au décor exceptionnel, propose de nombreux concerts, spectacles d’humoristes, etc. Le Country Hall (en périphérie) constitue la nouvelle salle pour les méga-spectacles et les rencontres sportives. Le Trocadéro constitue le plus liégeois des cabarets parisiens ou le plus parisiens des cabarets liégeois, tandis que deux autres salles (La Bouch’rit et le Comiqu'Art) proposent des combinés dîner spectacle. La Zone est l'endroit de Liège pour la musique et la culture alternatives. N'ouvre que lors des événements, regardez le programme sur leur site. Bar pas cher avec plein de jus de fruits, bières et vin. Quai de l'Ourthe, 42 - 4020 Liège, Tel 04 341 07 27 (info@lazone.be). Les clubs de sport sont nombreux, dont les moins communs sont sans doute les trois clubs d’aviron. Le RCAE (universitaire mais ouvert à tous) propose un éventail de sports allant jusqu’au parachutisme ou à la spéléologie. Les plaines de sport de Xhovémont, de Cointe ou du Sart Tilman sont idéales pour la pratique des sports, tandis que le stade de football du Standard est le haut lieu pour s’enflammer. La patinoire, datant de l’exposition de l’eau de 1939, vit ses dernières saisons avant déménagement, tandis qu’une nouvelle piscine comprenant toutes les facilités modernes dont une tour de plongée sera prochainement construite au centre, en remplacement de la précédente, transformée en musée. D'autres piscines sont disséminées à travers la ville, notamment en Outremeuse. Pour ceux qui préfèrent un sport plus doux, la pratique du vélo ou du jogging est idéale sur les quais de la Meuse aménagés en « RAVEL » (une sorte de piétonnier), tandis que les bois des Coteaux de la Citadelle, de la Chartreuse, du Sart Tilman tous proches, ainsi que les magnifiques paysages d’Ardennes, du Condroz, de Hesbaye ou du pays de Herve se prêtent particulièrement à la marche à pied et au VTT. A faire pas loin Les carnavals de Malmédy et Tilff, le Laetare de Stavelot sont des incontournables de la vie folklorique. Les Francofolies de Spa déchaînent les passions, tout comme le Grand Prix de Formule 1 de Francorchamps, tout proche. Pour la détente, le domaine provincial de Wégimont à Soumagne (+32.(0)4.377.99.00), les Prés de Tilff, le parc récréatif L’Hirondelle à Oteppe (+32.(0)85.71.11.31), le Mont Mosan à Huy (+32.(0)85.23.29.96) constituent les principaux lieux ouverts l’été ou toute l’année suivant les cas. Enfin,Télécoo propose une détente plus proche du parc d’attraction (+32.(0)80.68.42.65). Les rivières Ourthe et Amblève permettent la pratique kayak en été (nombreux opérateurs). Plus original, il est possible de pratiquer le rail-bike, un « cuistax » sur rail, sur une voie de chemin de fer désaffectée, dans la région des Hautes Fagnes, à Elsenborn (+32.(0)80.68.58.90) Acheter Le cristal du Val Saint Lambert, actuellement disponible dans les métropoles du monde entier, constituera un cadeau exceptionnel dans la catégorie « plein aux as ». Les produits de la Maison du Tourisme (foulard aux motifs médiévaux, cravatte illustrée par l'oeuvre d'un artiste liégeois contemporain) constituent une autre possibilité. Pour les autres, une marionnette de Tchantchès, le personnage folklorique typique du caractère liégeois, présent dans les 6 théâtres de marionnettes de la ville, fera très bien l’affaire. Les autres achats typiques sont constitués de produits de bouche. Comme ailleurs en Belgique, les pralines (chocolats fourrés) et les nombreux fromages et bières constituent un must. Le typique fromage de Herve, au fumet puissant, le sirop de liège (mélasse de pommes et de poires utiles tant à tartiner qu’à cuisiner), les cidres sont des produits locaux. Le péquet (genièvre) et ses nombreuses déclinaisons ravira les amateurs d’alcools secs. Pour les plus doux, les gaufres de Liège, épaisses, à la senteur de cannelle et aux pépites de sucre, pourront être trouvées à de nombreux étals, fraîchement cuites. Leur version industrielle existe aussi et s’est d’ailleurs répandue dans de nombreux pays. En saison, d’autres douceurs sont préparées : les bouquètes, crêpes de sarrasin aux raisins secs, à déguster avec de la cassonade (vergeoise), sont disponibles principalement au quinze août et à Noël, tandis que les lacquemants (ou lackmans), gaufres sèches fourrées d’un mélange de sucre de divers sucres se trouvent sur la foire. Sans oublier les « cutè peures », poires cuites malheureusement disparues du commerce de rue, mais que l'on trouve encore dans les bonnes boulangeries-patisseries. Le café liégeois, quant à lui, a perdu le nom de sa ville d’origine (Vienne), et fut rebaptisé par les cafetiers parisiens en soutien à la résistance héroïque de Liège lors du commencement de la première guerre mondiale. Les rues et quartiers commerçants du centre-ville : Les alentours de la place Cathédrale et de la place Saint Lambert, dont plus particulièrement le Vinâve d'Ile (Celio...), l'îlot Saint-Michel (Delhaize, C&A, H&M), les galeries opéra (Zara, Desigual) et les galeries Saint Lambert (FNAC, Média Markt, Inno, Champion), le très beau et chic Passage Lemonier, le quartier du Carré (chic le jour, animé la nuit) ainsi que les voies d'accès vers le centre (en Féronstrée, rue Saint-Gilles, rue Saint Paul, rue Puits-en-Sock en Outremeuse, rue Grétry au Longdoz...) Citons encore les galeries commerciales des faubourgs et de la périphérie: Belle-Ile (Angleur), Médiacité (Longdoz), Rocourt, et les zonings commerciaux de la périphérie: Rocourt, Boncelles, Herstal, Fléron... Manger Outre les mets cités ci-dessus, on peut noter

Les tarifs dans les restaurants sont malheureusement élevés, comme partout en Belgique. Un paquet de frites ne coûte bien sûr quasiment rien, tout comme une pita. Néanmoins, si l'on ne veut pas se retrouver dans un resto sans âme ni atmosphère, il faut vite y mettre le prix. Compter qu'un Routard tournera aux alentours de 15 euros par personne, boissons comprises, un prix moyen entre 25 et 50 euros, un resto chic bien au-delà

Classe moyenne

Plein aux as

BoireLe Carré offre de multiples possibilités pour boire et faire la fête 365 jours par an. Ambiance nettement étudiante et très bibitive. A fréquenter aussi: la place du Marché, plus branchée, et les alentours de la place Cathédrale, plus "m'as-tu vu". Dans la rue Saint-Gilles, Le Vaudrée 2, où l'on peut déguster un bon millier de bières belges et étrangères. Santé ! Et derrière l'hôtel de ville, La Maison du Péquet, qui sert principalement les versions aromatisées aux fruits du genièvre local qui a donné son nom à l'établissement. Pour les étudiants aimant le bruit, un temple qui en a vu passer des générations est le Pot au Lait, rue Soeurs de Hasque. Plus tranquille, Les fous d'en face est une bonne étape vers le centre-ville ou en rentrant vers les quartiers du Laveux et des Guillemins. A recommander aux amateurs de cocktails improbables. Dans le style guinguette, les Olivettes, café chantant à la gouaille et l'ambiance tout droit sorties d'un autre temps, rue Pied du Pont des Arches. SortirParmi les concerts, soirées et autres, les possibilités ne manquent pas. Le centre rassemble en effet les principaux hauts-lieux : Le haut lieu du centre est le quartier du Carré, dont les nombreux cafés, surtout fréquentés par les étudiants et les jeunes trentenaires, permettent de danser et constituent une bonne alternative, d'autant qu'ils ne demandent en général pas de droit d'entrée. De nouveaux lieux plus huppés y ont fait leur apparition, comme le Notger. Aux alentours de la Place Saint Lambert, de nouvelles adresses ont fait leur apparition, comme Le Cadran et le Studio 22. Des lieux plus anciens et à l'ambiance engagée résistent, comme la Casa Nicaragua, qui organise concerts et soupers altermondialistes. Outremeuse fait honneur à sa réputation contestataire:

Un collectif indépendant a mis en place un agenda participatif pour référencer les nombreux évènements militants et culturels alternatifs (conférences, manifestations, concerts, projections, ateliers, formations, etc) TourismeOffice du Tourisme de la Ville, Feronstrée 92, 4000 Liège, +32.(0)4.221.92.21, ouvert en semaine de 9h à 17h, le samedi de 10h à 16h30 et le dimanche de 10h à 14h30) Maison du Tourisme de la Province, Place Saint Lambert 35, 4000 Liège, +32.(0)4.237.92.92, ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30 De nombreux stewards (veste jaune) sont à la disposition des Liégeois et des touristes pour leur venir en aide. Source http://wikitravel.org/fr/Li%C3%A8ge - https://fr.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A8ge |

Adresse

Liège

Belgique

Lat: 50.632556915 - Lng: 5.579666138