Description

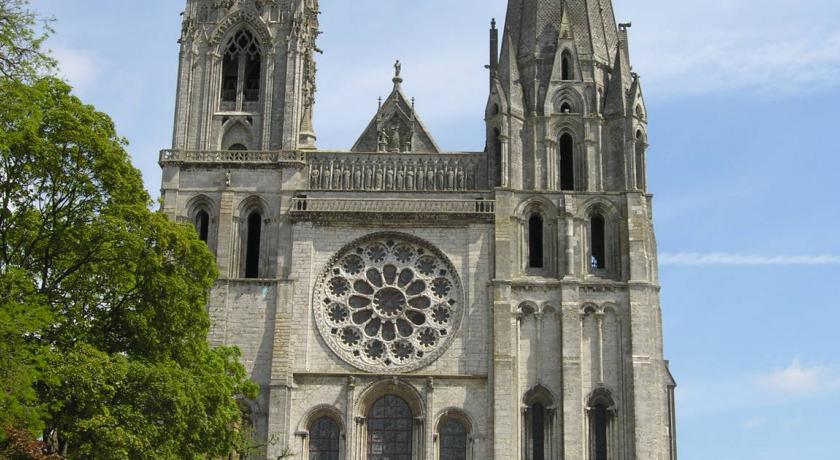

La cathédrale Notre-Dame de Chartres est le monument emblématique du chef-lieu du département d'Eure-et-Loir, située à 80 kilomètres au sud-ouest de Paris. Elle est traditionnellement considérée comme la cathédrale gothique la plus représentative, la plus complète ainsi que la mieux conservée de France par ses sculptures, vitraux et dallage pour la plupart d'origine, bien qu'elle soit construite avec les techniques de l'architecture romane montrant ainsi la continuité et non la rupture entre ces deux types d'architecture.

L'actuelle cathédrale, de style gothique dit « lancéolé », a été construite au début du XIIIe siècle, pour la majeure partie en trente ans, sur les ruines d'une précédente cathédrale romane, détruite lors d'un incendie en 1194. Grand lieu de pèlerinage, elle domine la ville de Chartres et la plaine de la Beauce, se dévoilant au regard à plus de dix kilomètres de distance.

L’édifice fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par son recensement sur la liste de 1862. Par ailleurs, il est parmi les premiers monuments classés au patrimoine mondial par l'UNESCO en 1979.

Histoire

Les édifices précédents

La légende de l'élection divine et mariale de Notre-Dame de Chartres est une tradition forgée au XIVe siècle par les chanoines de la cathédrale. Vers 1420, le prédicateur Jean de Gerson s'appuie probablement sur cette légende pour évoquer une ancienne grotte occupée par des druides carnutes cent ans avant notre ère, grotte dédiée à « la Vierge devant enfanter » (légende d'une statue de déesse mère qui aurait servi de sanctuaire aux premiers chrétiens, à l'époque romaine, la statue portant l'inscription Virgini pariturae). Ce mythe des druides commence à se constituer dans le grand courant qui fait abandonner la légende de l'origine troyenne des Francs pour un retour à la tradition gauloise. Il est popularisé au XVIIe siècle par l'avocat au Parlement de Paris Sébastien Roulliard, pèlerin au sanctuaire de Chartres en 1608. Ce mythe des druides s'est ainsi développé pendant des siècles à partir de compilations, et a été progressivement intégré par l'historiographie religieuse locale qui en a donné toutes les apparences de la vérité historique. Cette « Vierge devant enfanter » est par la suite vénérée dans la chapelle de Notre-Dame de Sous-Terre à l’intérieur de la crypte, sous la forme d'une statue d'origine romane datée du XIIe siècle.

Après la galerie courbe qui dessert les chapelles absidales de la crypte, s'ouvre dans le mur de gauche une niche abritant l'ouverture d'un puits qui est le lieu le plus ancien de la cathédrale. Appelé puits des « Saints Forts », autrefois « Lieux Forts », il a été probablement creusé à l'intérieur de l'enceinte de l'oppidum carnute d'Autricum à l'époque gallo-romaine. Profond d'environ 33,55 mètres, il est alimenté par la nappe phréatique circulant sous la cathédrale et atteignant les courants qui rejoignent l'Eure. Alimentant en eau l'oppidum, il est resté en dehors de l'église jusqu'en 1020, date à laquelle l'évêque Fulbert, après avoir été guéri du « mal des ardents » grâce à son eau miraculeuse, l'englobe en rebâtissant l'église. La crypte abritant la statue de la Vierge et le puits sont au Moyen Âge le lieu de rassemblement des pèlerins surtout locaux. Le puits est comblé au milieu du XVIIe siècle et son emplacement est caché : le clergé chartrain juge en effet fâcheuses les superstitions attachées au puits et à la crypte, dite « caveau de Saint-Lubin » et devenue grotte druidique, si bien qu'il fait construire une épaisse maçonnerie dissimulant l'un et l'autre. Le puits est retrouvé, dégagé en 1900-1901 par l'historien local René Merlet, la niche et l'ouverture datant de 1903, année de la restauration aux frais des fidèles. Merlet réactive le mythe druidique car la tradition locale affirme depuis que ce puits votif est réputé être d'époque celtique, faisant l’objet d’offrandes. Les sanctuaires chrétiens étant parfois construits sur de précédents lieux de culte païens, la tradition chartraine a ainsi associé la grotte druidique à de nombreuses légendes.

Selon les traditions tardives et légendaires qui visent à prouver l'antériorité de la christianisation de Chartres sur celle de Sens et l'antériorité d'un siège épiscopal par rapport à un autre, la construction de la première église aurait eu lieu vers 350. Appelée « cathédrale d’Aventin », du nom du premier évêque de la ville, Aventin de Chartres qui vivait vers 350, elle est plus probablement construite au début du VIe siècle. Édifiée au pied des murs gallo-romains qui entouraient la ville, elle est incendiée en 743 ou 753 par les troupes de Wisigoths du duc d'Aquitaine et de Vasconie Hunald Ier, lors du sac de la ville. Un deuxième sanctuaire est alors construit : son plan conservé montre un doublement de la largeur de la nef, aussi est-il le premier à mériter le nom de cathédrale de par son ampleur. Le , cette cathédrale est détruite par les pirates vikings danois. L'évêque Gislebert reconstruit un édifice plus grand. De ce dernier, il subsiste probablement certaines parties de l'actuel martyrium, appelé chapelle Saint-Lubin.

En 876, le roi Charles le Chauve, petit-fils de Charlemagne fait don à la cathédrale de la sainte relique connue sous le nom de « Voile de la Vierge » ou « Sainte Tunique ». Cet événement fait de Chartres un sanctuaire de premier plan. Le , la troisième cathédrale est à son tour incendiée pendant la guerre qui oppose Richard Ier, duc de Normandie, au comte de Chartres, Thibaud Ier de Blois. Ce désastre a lieu sous l'épiscopat d'Hardouin qui en meurt de douleur huit jours après selon le nécrologe de la cathédrale. Un quatrième édifice lui succède. Les et , cet édifice est à son tour accidentellement ravagé par le feu en raison de la foudre. L'évêque Fulbert relève l'église de ses ruines, en style roman, et donne un nouvel essor à l'école épiscopale chartraine. L'église basse (la crypte), telle que nous la connaissons actuellement est construite entre 1020 et 1024. La dédicace de cette cinquième cathédrale a lieu le 17 octobre 1037, après la mort de l'évêque Fulbert en 1029.

Construction de la cathédrale gothique actuelle

Le 5 septembre 1134, la ville de Chartres est presque entièrement détruite par un incendie. Si la cathédrale romane de Fulbert est épargnée, c'est l'occasion de construire une nouvelle façade sur le terrain rendu libre et d'édifier le portail royal vers 1145-1150. La ville est de nouveau la proie d'un incendie le 10 juin 1194. Le voile de la Vierge aurait été providentiellement mis à l'abri dans le martyrium dit « chapelle de Saint Lubin » par des clercs. Après deux ou trois jours de déblayage, les chanoines qui s'étaient réfugiés avec elle et la relique sont retrouvés. En réchappent plusieurs parties : les cryptes, les deux tours qui ne subissent que des dégâts mineurs. Le portail occidental est conservé ainsi que les trois baies de vitraux le surplombant. Un autre vitrail, « Notre-Dame de la belle verrière », est aussi sauvé de l'incendie avant d'être remonté dans le déambulatoire.

La réédification de la cathédrale, sous la forme que nous connaissons aujourd’hui, débute immédiatement après cet incendie, ce qui suppose un programme architectural planifié depuis longtemps. Initié par l'évêque Renaud de Bar, ce projet n'est donc certainement pas la conséquence de l'incendie. Les historiens émettent deux hypothèses : soit l'incendie est un accident de chantier (chantier de restauration ou de construction, par exemple lors de travaux de soudure), soit il a été provoqué pour débloquer une situation conflictuelle entre les chanoines et l'évêque. Certains architectes qui interviennent dans la construction de cette cathédrale gothique sont de nos jours connus, mais il faut prendre en compte une succession de maîtres d’œuvre venus d'autres chantiers contemporains. Toutefois force est de constater l'extrême rapidité du chantier et ce, sans rupture de financement : la nef est bâtie avant 1210. Dès 1221, les chanoines s'installent dans leurs stalles, ce qui indique que l'érection du chevet est achevé. Tout le gros œuvre, hormis les porches, les voûtes et les pignons du transept, est achevé en une trentaine d'années (1194-1225). En 1240, les vitraux sont déjà réalisés et la consécration solennelle a lieu le .

L'édifice est très tôt envisagé par les historiens de l'art comme la formule fondatrice du gothique classique mais ce jugement doit être nuancé, la construction de la cathédrale chartraine s'inscrivant dans un contexte d'émulation générale faite d'échanges et de transferts d'expérience.

La cathédrale est construite par des ouvriers spécialisés, appelés compagnons, réunis en confréries ou fraternités. Ces derniers, payés à la tâche, ont parfois laissé sur les pierres quelques signes gravés, les marques de tâcheron qui sont leurs signatures.

Les aménagements à l'époque moderne

À la Renaissance, divers aménagements sont opérés. Le 26 juillet 1506, la flèche de bois recouverte de plomb qui surmonte la tour nord disparaît dans un incendie allumé par la foudre. Les chanoines chargent l'architecte Jehan de Beauce de reconstruire entièrement en pierre le « clocher Neuf » dans le style gothique flamboyant, travail achevé en 1513. Le même architecte entame la construction en 1514 de la clôture de chœur dont la réalisation s'étend sur deux siècles et érige en 1520 le pavillon de l'horloge de type Renaissance, structure extérieure devant la première travée du côté septentrional de la nef.

L'ensemble est peu modifié au XVIIe siècle. En septembre 1723, cinq nouvelles cloches sont installées. Le jubé du XIIIe siècle de plus de vingt mètres de long est détruit en 1763 lors des réaménagements du chœur. Certains fragments sont remployés comme dalles. Cette clôture est remplacée en 1767 par une grille en fer forgé dessinée par l'architecte Victor Louis.

La cathédrale à l'époque contemporaine

Sous la Révolution française, la cathédrale est convertie en temple de la Raison le 15 novembre 1793. Elle subit des dommages pendant la Terreur : destructions de vitraux et des statues du portail sud, disparition de tout le mobilier, plomb de la couverture arraché et fondu pour fabriquer des balles de fusil. L'orfèvrerie et l'argenterie du trésor sont également fondus. La statue de Notre-Dame-de-Sous-Terre est livrée aux flammes. Le député de la Convention Sergent-Marceau, originaire de Chartres, est nommé en octobre 1792, adjoint à la commission conservatrice des monuments des arts. C'est à ce titre qu'il prend des mesures pour que soient évitées la destruction de toutes les sculptures et même de tout l'édifice. Les chapelles absidiales reçoivent même des embellissement grâce à l'entrepreneur-architecte Laurent Morin.

Le , un vaste incendie dû à la négligence de deux ouvriers plombiers détruit la toiture et la « forêt » (la charpente en bois de châtaignier). L'architecte départemental Édouard Baron propose leur remplacement par une charpente métallique de fonte et de fer et une toiture en cuivre, réalisées de 1836 à 1841 par l'ingénieur Émile Martin et le serrurier Mignon. Les travaux sont financés par la loi du .

Au XIXe et XXe siècles, plusieurs éléments (clochers, vitraux, chapelles, crypte) font l'objet de restaurations sur proposition de la commission des Monuments Historiques. Les fouilles archéologiques qui sont effectuées à cette occasion permettent un renouvellement des connaissances par les apports de l'archéologie du bâti.

La cathédrale de Chartres est classée en 1979 comme Patrimoine mondial par l'UNESCO aux trois motifs suivants :

- Représenter un chef-d’œuvre du génie créateur humain. « Construite assez rapidement et presque d’un seul jet, la cathédrale de Chartres constitue, par l’unité de son architecture et de sa décoration, l’expression totale et achevée d’un des aspects les plus unanimes du Moyen Âge chrétien ».

- Témoigner d’un échange d’influences considérable… « La cathédrale de Chartres a exercé une influence considérable sur le développement de l’art gothique en France et hors de France ».

- Offrir un exemple éminent d’un type de construction… « La cathédrale de Chartres est à la fois un symbole et un édifice type : l’exemple le plus éclairant que l’on puisse choisir pour élucider la réalité culturelle, sociale et esthétique de la cathédrale gothique ».

Travaux de restauration (2009-2016)

Financés par le ministère de la Culture, la région Centre et par de nombreux dons (soit en tout près de 14 millions d'euros), la cathédrale est actuellement en plein chantier de restauration. Les travaux ne sont d'ailleurs toujours pas terminés.

Intérieur

La première partie des travaux, en 2008, concernait les deux chapelles du chœur (chapelle des martyrs et chapelle d'axe). Il s'agissait d'expérimenter la reconstitution des enduits. Le haut-chœur a été restauré entre 2009 et 2010. Cette opération a mis au jour des badigeons ocre et blanc du XIIIe siècle, reprenant un motif de pierre, jusque-là cachés par la pollution. Le bas-chœur a été provisoirement masqué par une restitution de l'ancien jubé. De juillet 2010 à novembre 2011, le narthex (côté intérieur de la façade occidentale, ou « avant-nef »), le bas-chœur et le déambulatoire nord ont été mis en travaux. En septembre 2012, Notre-Dame du Pilier fut transférée dans le collatéral nord de la nef. Les travaux ont été suspendus entre les fêtes de Pentecôte 2013 et 2014. La montée des échafaudages de la nef (trois premières travées côté croisée du transept) est en cours depuis juin 2014. Il est prévu deux ans pour la totalité de nef (un peu moins : Pentecôte 2014 à Pâques 2016)

Extérieur

Les restaurations extérieures entreprises en 2006 ont porté sur la façade occidentale, les portails de la façade nord et les contours de la rose sud. Comme à l'intérieur, les chercheurs ont découvert que la totalité de la superficie extérieure était peinte : des traces de badigeon de couleur ocre et blanc recouvrant les parois sont caractéristiques d'une polychromie sur enduit. Cette polychromie extérieure identique au revêtement couvrant intérieur, révèle notamment une esthétique du faux appareil et laisse entrevoir combien la couleur des cathédrales, lumière matérielle, devait participer àÔÇ»l’effet de transparence, favoriser la confusion visuelle entre la paroi et l’enveloppe, niant ainsi « la réalité lithique de l’édifice sous le voile d’une luminance incarnée ».

Vitraux

Les vitraux du XIIIe siècle, répartis sur quatre-vingt-quatorze baies, font l’objet d'un programme de restauration complet au rythme de deux à trois baies par an (la restauration d'une baie est estimée à environ 160 000 euros). En 2012, les deux tiers des baies étaient déjà restaurées : le niveau inférieur (déambulatoire, bas-côté de la nef et chapelles rayonnantes), les baies hautes du chœur, les rosaces du transept avec les lancettes correspondantes, et les verrières de la façade ouest (les plus anciennes).

Évènements importants

Henri IV est sacré dans cette cathédrale et non pas à Reims, comme le voulait la coutume. Reims et Paris sont en effet tenus à cette époque par l'armée de la Ligue catholique, qui opposent leur résistance au roi à cause de sa religion protestante. Arrivé le 17 février à Chartres où il passe ses journées en prières et en recueillement et se fait sacrer roi de France dans la cathédrale de Chartres le : après s'être vêtu d'une chemise blanche, ouverte devant et derrière pour permettre l'onction, et d'une cape en satin cramoisi, il entre solennellement dans la cathédrale, non pas selon la légende sur son cheval, mais à pied. La cérémonie se déroule dans le chœur, le peuple ne pouvant la voir à cause du jubé. À la fin de ce rituel, le roi et l'évêque s'installent sur le jubé afin que le prélat célèbre la messe et que le peuple puisse y participer. Après la messe du sacre, un cortège se dirige vers l'évêché, sous les « Vive le Roi » de la foule, pour un immense banquet.

Structure

Plan, composition et dimensions principales

La forme de l'édifice, orienté vers l'Est, est celle d'une croix latine avec nef basilicale. La nef comprend six travées voûtées d'ogives quadripartites sur plan barlong que longent des collatéraux voûtés d'ogives quadripartites implantées sur des travées plus larges que longues, rompant ainsi avec le tracé quadrangulaire traditionnel. Les deux bas-côtés deviennent doubles à l'entrée du chœur. Les bras du transept se composent de trois travées voûtées d'ogives quadripartites sur plan barlong et sont percés en leurs extrémités de trois portails précédés de porches flanqués de tourelles qu'une flèche devait dominer. Le projet primitif envisageait peut-être une tour couronnant le carré oblong du transept comme le suggère les quatre piles massives composées de colonnes engagées qui cantonnent ce carré.

Autour du rond-point du chœur, hémicycle composé de sept pans, le double déambulatoire est lui aussi voûté d'ogives quadripartites, le couloir annulaire extérieur présentant une variation inhérente à la difficulté du plan tournant. Ce déambulatoire dessert les chapelles absidiales et la sacristie construite entre 1260 et 1270 au nord sur deux travées dont l'axe est légèrement différent de celui de la cathédrale.

La cathédrale gothique reprend le massif occidental de l'ancien édifice.

Avec les dimensions suivantes, l'édifice fait partie des plus grandes cathédrales de France :

- hauteur sous voûte : 37,50 m

- hauteur du sol au faîte de la toiture : 51 m

- hauteur du clocher de style roman : 105 m

- hauteur du clocher de style gothique : 115 m

- longueur intérieure : 130 m (contre 133 m pour Amiens)

- dont longueur de l’avant-nef : 17 m

- longueur de la nef : 44 m

- croisée du transept : 14 m

- longueur du chœur : 37 m

- déambulatoire et chapelle axiale : 18 m

- largeur du vaisseau central de la nef : 16,40 m (contre 12 m pour Notre-Dame de Paris)

- largeur de la nef avec les bas-côtés : 33 m

- largeur intérieure du transept de trumeau à trumeau: 63,4 m

- largeur du chœur avec les bas-côtés : 47 m

- largeur de la façade Ouest : 48 m

- dont le Portail Royal : 15 m

- largeur de chacune des façades Nord ou Sud : 40 m

Élévation

Le grand vaisseau adopte une élévation à trois niveaux : grandes arcades en arcs brisés profilées d'un méplat entre deux tores et reposant sur des colonnes à supports engagés (l'abandon du voûtement sexpartite au profit d'un voûtement quadripartite barlong n'appelle plus d'alternance des supports qui est subtilement rappelée par la variation du dessin des supports, alternativement circulaire et octogonal) ; triforium qui devient « continu », composé de quatre arcades brisées à la clef par travée ; fenêtres hautes à lancettes géminées en arc brisé surmontées d'une rose à huit lobes qui occupe toute la largeur du mur. La maîtrise de l'arc brisé, de l'ogive et de l'arc-boutant a ainsi permis la suppression du niveau des tribunes propre aux années 1140-1180 (cathédrales de Laon, Noyon, Saint-Germer-de-Fly, Senlis, entre autres) et l'agrandissement des arcades et des fenêtres hautes. L'autre trait de l'élévation chartraine est l'équilibre entre les lignes verticales et les lignes horizontales soulignées par les deux bandeaux continus profilés en amande qui encadrent le triforium dont les arcades semblables créent une puissante horizontale.

Détails complémentaires

Avec ses 650 m2, le chœur est le plus vaste de France, et le transept de 63,4 m est le plus long de France. La crypte romane est également la plus vaste de France. Dans cette crypte se trouve le puits des Saints-Forts, d'une profondeur de 33 mètres.

La cathédrale comprend 3 500 statues, dont 200 dans la clôture du chœur. On compte 9 portails sculptés, ce qui est unique en Europe.

La grande rosace avec ses 13,36 mètres de diamètre est une des plus grandes du monde (les deux rosaces du transept de Notre-Dame de Paris ont un diamètre de 13,1 mètres).

Près de 9 000 personnages sont représentés dans la cathédrale, si l'on compte les vitraux. La Vierge est figurée 181 fois.

On compte 176 verrières. La surface totale de vitraux est de 2 600 m2 ; la cathédrale possède ainsi la plus importante surface au monde de vitraux des XIIe et XIIIe siècles.

Le sol de la nef est en très légère pente : en partant des portails de la nef et en se dirigeant progressivement vers la croisée des transepts, on monte petit à petit. En revanche, le sol des bas-côtés est bien horizontal, ce qui fait qu'à la croisée des transepts, il est au même niveau que celui de la nef, mais du côté de la façade occidentale (située en fait au sud-ouest), il est à quatre marches au-dessus de celui de la nef.

Épargné par les guerres et les révolutions, l'édifice est considéré comme la cathédrale gothique la plus complète et la mieux conservée de France : environ 90 % de son gros œuvre, 80 % de ses sculptures, 60 % de ses vitraux ainsi que de son dallage sont d'origine, bien qu'elle soit construite avec les techniques de l'architecture romane, montrant ainsi la continuité et non la rupture entre ces deux types d'architecture.

Matériaux de construction

La cathédrale est principalement construite en calcaire de Morancez (Lutétien) et en calcaire de Beauce (Chattien) d'origine lacustre issu d'un immense lac qui couvrait la Beauce au Tertiaire) entre 45 et 25 millions d'années. Il est appelé « pierre de Berchères » car il provient des carrières de Berchères-les-Pierres, à cinq kilomètres au sud de Chartres. C'est un calcaire dur, lourd et compact (peu poreux, il est étanche), avec une texture grossière peu adaptée aux fines sculptures. Il est difficile à travailler, mais il est solide et très résistant dans le temps. Malgré ses défauts, cette pierre a permis d'y sculpter les moulures, les roses, les arcatures, les balustrades, les colonnettes monolithiques et leurs chapiteaux, et les autres subtilités de l'architecture gothique. Ailleurs dans la région, cette pierre a été plus souvent réservée aux fondations et aux soubassements des bâtiments, tandis que des calcaires plus fins et tendres ont été utilisés en élévation, mais ces derniers étaient difficilement disponibles à Chartres. De nos jours, outre une carrière dédiée aux besoins des restaurations de la cathédrale, cette pierre de Beauce est surtout exploitée en concassé pour en faire du granulat pour béton. C'est également cette pierre de Berchères qui constitue le solide dallage à l'intérieur de la cathédrale, très bien conservé et poli par les semelles des visiteurs au cours des siècles. Le labyrinthe est aussi en pierre de Berchères, qui est de couleur claire, contrastant avec une pierre marbrière noire probablement importée des Ardennes.

Lors des restaurations récentes, de la craie a été repérée dans les voûtes, c'est un calcaire plus léger que la pierre de Berchères, et plus adapté pour ce type de structure.

Les sculptures des portails, en revanche, sont en calcaire lutétien, plus précisément du « liais franc ». Importé des anciennes carrières de Paris, il a comme fossiles caractéristiques, rares, les milioles et les cérithes. C'est une pierre à la fois dure et très fine, d'excellente qualité pour la sculpture. Cette pierre se reconnait bien ici à sa teinte plus jaune qui se détache de la pierre de Berchères qui est d'un blanc grisâtre. Le liais n'existe qu'en une couche de 30 à 40 cm d'épaisseur dans les carrières de Paris, c'est cette contrainte qui a déterminé le style allongé et assez plat des statues.

La clôture du chœur quant à elle, finement sculptée, est en pierre de Vernon, une craie blanche, tendre et très fine, réputée à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance, et bien adaptée pour ce type de sculpture, elle contient quelques rares silex noirs très durs.

Extérieur

Les tours

Pour l'essentiel, le massif occidental est construit au XIIe siècle. La moitié supérieure de sa partie centrale remonte au XIIIe siècle et les étages supérieurs de la tour septentrionale au début du XVIe siècle, d'où l'asymétrie de la partie supérieure des tours :

- la tour sud (dite « clocher vieux »), d'une hauteur de 103 m, est reconnaissable à sa flèche effilée ; elle a été édifiée entre 1142 et 1170.

- la tour nord (dite « clocher neuf »), haute de 115 m et ornée de baies sculptées, a été achevée en 1516.

Les étages inférieurs de la tour nord sont en vérité plus anciens que la tour sud : on entreprend la construction du premier étage en 1134, après un incendie datant de la même année, le second étage est réalisé entre 1145 et 1152, et le troisième étage commencé en 1194, après un autre incendie. Son beffroi est à l'origine un simple clocher de bois, mais il est détruit par un incendie en 1506. Cette même année, on décide de confier la construction d'une nouvelle flèche à Jehan de Beauce. Il achève son clocher de style gothique flamboyant en 1516.

La tour sud est de plan carré pour les trois premiers niveaux, de plan octogonal pour le quatrième niveau et la flèche. Cette flèche est recouverte d'écailles taillées dans la pierre. Sa forme pourrait avoir été inspirée par la flèche de l'église de la Trinité de Vendôme, située à (80 km au sud de Chartres. Sa pureté géométrique a inspiré de nombreux artistes et écrivains, parmi lesquels Charles Péguy qui l'a dite « unique au monde » et Joris-Karl Huysmans qui l'a décrite comme « s'effusant d'un seul jet, (...) chassant dans les nuages une fumée de prières par sa pointe ».

Le clocher neuf (tour nord), richement décoré, peut être décomposé en quatre niveaux. Le premier est de plan carré, percé de baies géminées à réseaux gracieux en forme de gouttes (typique du gothique flamboyant). Le deuxième niveau est de plan octogonal, et s'appuie sur quatre arc-boutants dont les culées, coiffées de pinacles à crochets, contiennent des niches sur trois de leurs (quatre) faces, dans lesquelles on peut voir des statues d'apôtres. Ses baies contiennent des roses à triskèle et sont coiffées de gables. Au troisième niveau, toujours de plan octogonal, huit culées viennent supporter deux doubles étages d'arc-boutant chacune (soit quatre arcs en tout), tous richement décorés de sculpture. Le quatrième niveau, également de plan octogonal, comprend encore des fenêtres et supporte la flèche ornée de crochets. Ce beffroi contraste avec la base romane, reconnaissable à ses contreforts épais et ses ouvertures réduites.

Au sommet de la flèche Sud se trouve une lune tandis qu'à celui de la flèche Nord se trouve un soleil.

Le clocher nord a contenu six cloches, dont trois bourdons. On peut citer, principalement, Marie et Gabrielle, les plus gros et les plus anciens de la cathédrale. On estimait Marie pesant quinze tonnes et Gabrielle dix. Ces six cloches ont été fondues vers la fin 1793 pour fabriquer des canons et de la monnaie de bronze.

Il comporte actuellement sept cloches :

- Marie, d'un poids de 6 tonnes, date de 1845 ; elle sonne en Fa# 2 ;

- le Timbre, d'un poids de 5 tonnes, seul rescapé des époques pré-révolutionnaires, date de 1520. Il se trouve dans la Lanterne et donne un La2 ; il sonne les Heures ;

- Joseph, d'un poids de 2 350 kg date aussi de 1840 ; il se trouve dans la Grande Tour et donne un Si2 ; il sonne en volée ;

- Anne, d'un poids de 2 040 kg (1845), se trouve dans la Petite Tour donne un Ré3 ; elle sonne en volée ;

- Élisabeth, d'un poids de 1 515 kg (1845), se trouve dans la Petite tour donne un Mi3 ; elle sonne en volée ;

- Piat, d'un poids de 870 kg (1845), se trouve dans la Petite Tour donne un Fa#/SolB 3 ; elle sonne en volée ;

- Fulbert, d'un poids de 1 095 kg, se trouve dans la Petite Tour et donne un Sol3 ; elle sonne en volée.

Façade ouest

La façade occidentale constitue la porte d'entrée principale de l'édifice religieux. Encadrée par deux tours, elle présente un programme sculpté important : 24 grandes statues (il en reste 19 aujourd'hui) et plus de 300 figures forment un décor en harmonie avec l'architecture de la cathédrale. L'identification des statues est incertaine, mais sur le plan artistique elles représentent un jalon important de l'évolution du style gothique : malgré un aspect assez hiératique, elles présentent selon Bulteau « une délicatesse et une habileté inimitables dans les détails, une naïveté charmante, une expression chrétienne admirable ».

Cette façade large de 47,65 m est percée d'une rosace de 12 mètres de diamètre : autour d'un œil central à douze lobes, rayonnent douze colonnes à larges chapiteaux portant 12 quartiers à 2 médaillons entre lesquels s'inscrivent 12 rosaces extérieures à huit lobes, séparées par des quadrilobes. On y distingue les compositions en panneaux et les larges bordures à motifs végétaux des encadrements. La rose surmonte trois baies semi-romanes en lancette : la baie axiale, appelée verrière de l'Enfance du Christ, mesure 11 mètres de haut sur 3,80 mètres de large (c'est la plus grande baie du XIIe siècle en France). Elle est flanquée au sud du vitrail de l'Enfance et au nord d'une verrière consacrée à l'Arbre de Jessé) répondant point par point aux trois portails sculptés de l'étage inférieur, appelés le portail royal. Au sommet se trouve une galerie de 16 statues identifiées comme la lignée des rois de Juda, avec au milieu la statue du roi David reposant sur un lion. Cette galerie est elle-même surmontée à l'extrémité du pignon dont le galbe comporte une statue de la Vierge entourée de deux anges et le sommet une statue de trois mètres représentant le Christ donnant sa bénédiction.

Sa fonction principale est de porter au loin le son des cloches, de solenniser l’entrée dans l’église, de donner un point de départ aux liturgies des pèlerinages (le trumeau de son portail central est ainsi détruit pour augmenter la largeur des deux portes et faciliter les processions), et en même temps d’afficher par le programme iconographique les grands principes de la foi.

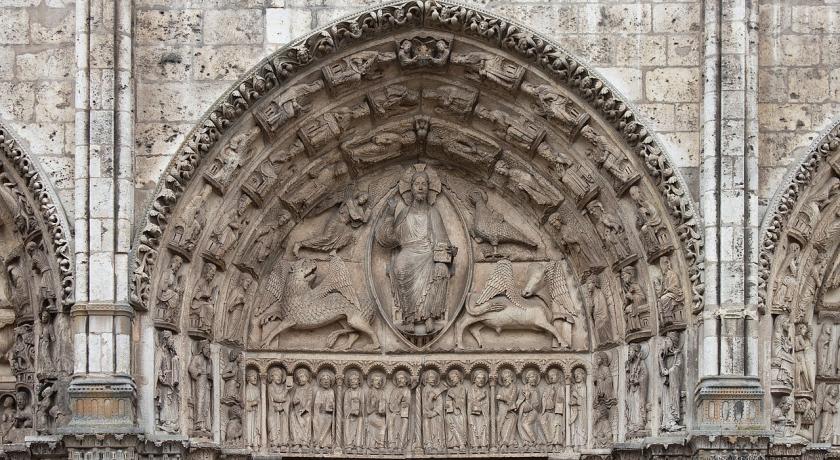

Le portail royal

Le portail royal est antérieur à la reconstruction de l'édifice au XIIIe siècle. Épargné lors du grand incendie de 1194, il date des années 1145-1150. Parvenu pratiquement intact jusqu'à nous, il s'intègre dans le massif occidental qui se compose de trois baies largement décorées, cette composition tripartite ayant une influence manifeste avec la façade harmonique de filiation anglo-normande. Structure innovante, ce triple portail à statues latérales, à tympan, linteau et voussures sculptées a une influence architecturale importante puisqu'il est repris par de nombreuses cathédrales gothiques (Le Mans, Angers, portails nord et sud de Bourges, statues-colonnes de Rochester et Sangüesa). Situé à la charnière de l'art roman et de l'art gothique, il a probablement été réalisé par les mêmes sculpteurs que le portail de la basilique Saint-Denis. Il se démarque par la grande qualité de ses sculptures.

Le programme iconographique mêle des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament, associant ainsi les précurseurs de la Chrétienté - le peuple juif - à l’accomplissement de la promesse, formulée selon le dogme chrétien. Les trois tympans proclament les mystères de la Foi. Ils représentent respectivement de gauche à droite, selon une interprétation courante, l'Ascension, la Parousie et l'Incarnation.

Les trois baies précédées d'un perron à cinq marches sont unifiées par une longue frise sculptée qui, courant de chapiteau en chapiteau entre les statues-colonnes et les tympans, raconte la vie du Christ avec des dizaines de petites figures réparties en trente-six scènes. Cette frise se lit de droite à gauche en allant du portail central au clocher neuf, puis de gauche à droite en allant du portail central au clocher vieux.

La baie de gauche

Le tympan de gauche illustre l'Ascension du Christ. Certains spécialistes voient toutefois dans ce tympan une représentation de la descente aux Limbes ou ne se prononcent pas sur son sujet.

Les voussures sont ornées des signes du zodiaque et des mois de l'année. Deux de ces signes, toutefois, sont sculptés sur les voussures de la baie de droite.

La baie centrale

Le tympan central illustre le quatrième chapitre de l'Apocalypse. Le Christ est représenté en majesté trônant dans une mandorle et tenant le livre des sept sceaux de l'Apocalypse. Il est entouré du tétramorphe – quatre animaux ailés symboles des quatre évangélistes. Sur les voussures, une troupe céleste glorifie le Christ : des anges tenant des astrolabes et les 24 vieillards de l'Apocalypse tenant dans leurs mains des flacons de parfum et des instruments de musique. Au sommet, deux anges tiennent une couronne au-dessus de la tête du Christ. Sur le linteau, on peut voir les douze apôtres ainsi que deux personnages, peut-être les prophètes Élie et Hénoch.

Les statues-colonnes qui soutiennent le tympan représentent David, Salomon, la Reine de Saba – peut-être Isaïe ou Ézéchiel. Le décor qui enserre les statues représente les derniers feux du style roman : il se compose d'entrelacs, de colonnettes et de feuilles d'acanthe qui témoignent d'influences méridionales.

La baie de droite

Le tympan de droite comprend une représentation de la Vierge sur le trône, dominant des scènes de sa vie. Sur les voussures sont notamment figurés les sept arts libéraux, chacun étant accompagné d'un personnage l'ayant illustré : Pythagore pour la Musique, Gerbert ou Boèce pour l'Arithmétique, Quintilien ou Cicéron pour la Rhétorique, Archimède ou Euclide pour la Géométrie, Socrate ou Platon, voire Aristote pour la Philosophie, Ptolémée pour l'Astronomie, enfin Chilon ou Donat pour la Grammaire.

C’est aujourd'hui l'entrée habituelle de la cathédrale, côté ouest.

Façades latérales de la cathédrale

Le portail nord

Le portail nord est aussi appelé « portail de l'Alliance ». Il se présente, comme le portail sud, sous la forme d'un porche percé de trois portails. Des accès latéraux relient les trois baies et permettent de circuler à l'abri du porche. Ses statues ont été exécutées entre 1205 et 1210. Elles représentent des scènes de l'Ancien Testament et de la vie de la vierge Marie. Les voussures de la baie centrale évoquent les épisodes de la Genèse. La baie de droite reprend le thème des travaux et des jours.

La baie de gauche

La baie de gauche représente des épisodes de la vie de Marie. L'ébrasement de gauche accueille d'abord Joseph père du Christ ou Daniel, voire le prophète Ésaïe qui a annoncé selon l'Ancien testament que « la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils », puis l'Annonciation : Marie écoute l'ange Gabriel en portant un livre symbolisant la sagesse. L'ébrasement de droite, de manière symétrique, présente la scène de la Visitation où Marie reçoit Élisabeth, puis, isolé à droite, le mari de celle-ci Zacharie ou bien un prophète qui pourrait être Malachie. Le tympan montre la naissance de Jésus et le réveil des bergers sur le registre inférieur, la venue des rois Mages et leur départ sur le registre supérieur ; cette disposition permet de placer la Vierge avec l'Enfant au centre de la composition.

Dans l'avant-porche, l'avant-dernier cordon extérieur de la voussure figure le thème de la vie active et de la vie contemplative : six figures illustrent à gauche les activités d'une femme active à gauche, et six autres, à droite, les attitudes d'une femme se consacrant à la contemplation.

La baie centrale

La baie centrale représente, dans le tympan, le Couronnement de la Vierge et, sur le trumeau, Anne, mère de Marie. La porte est entourée de dix statues représentant des personnages de l'Ancien testament qui ont figuré ou prophétisé la naissance de Jésus-Christ et les évènements de sa vie, soit de gauche à droite, sur l'ébrasement de gauche : Melchisédech, Abraham, Moïse, Samuel ou Aaron, enfin David, et sur l'ébrasement de droite : Ésaïe au-dessus de Jessé endormi, Jérémie, Siméon, Jean-Baptiste et saint Pierre.

Sur le bord de l'avant-proche, les deux cordons extérieurs de la voussure représentent la création du Monde selon la Genèse dans dix-huit tableaux se déclinant sur chacun des cordons.

La baie de droite

La baie de droite représente, sur le tympan, le jugement de Salomon dans le registre inférieur et Job sur le fumier dans le registre supérieur. Dans l'ébrasement de gauche on voit, de gauche à droite, les statues de Samson ou de Balaam, de la reine de Saba et de Salomon au-dessus du bouffon Marcolf apparaissant dans un récit médiéval, et dans l'ébrasement de droite celles de Ben Sira, de Judith ou de la Sybille d'Érythrée et de Gédéon ou de Joseph fils de Jacob.

Le portail sud

Le portail sud, comme le portail nord, comporte trois baies précédées par un avant-porche. Il est consacré à l'Église, depuis les apôtres (baie centrale) jusqu'aux confesseurs (baie de droite) et aux martyrs (baie de gauche). Sa datation est proche de celle du portail nord, peut-être légèrement antérieure. Sur le trumeau de la baie centrale, on trouve un « Christ enseignant » et au tympan une figuration du jugement dernier.

La baie de gauche

La baie de gauche est consacrée aux martyrs de l'Église chrétienne. En particulier, l'histoire d'Étienne, traîné hors de Damas puis tué par lapidation, occupe le tympan, en dessous d'un Christ bénissant entouré de deux anges.

Les colonnes des ébrasements portent, à gauche de la porte, des statues de saint Théodore (Théodore Tiron ou Théodore le Stratilate) ou peut-être de Roland, de saint Étienne, du pape saint Clément et de saint Laurent, et à droite de saint Vincent au-dessus des animaux qui n'ont pas dévoré son corps, de saint Denis ou saint Ignace d'Antioche, de saint Piat ou saint Rustique et de saint Georges.

La baie centrale

Le tympan de la baie centrale décrit le Jugement dernier. Jésus, trônant entre Marie et saint Jean, occupe le centre du registre supérieur ; en dessous, l'archange saint Michel pèse les âmes, envoyant les justes vers la gauche tandis que des diables tirent les méchants vers la droite.

En dessous du tympan, le trumeau de la porte d'entrée porte une grande statue du Christ bénissant, un livre dans la main, dans une représentation proche de celle du « Beau Dieu » de la cathédrale d'Amiens.

Les statues des ébrasements représentent, de gauche à droite, Simon le Zélote ou saint Jude un peu à l'écart, saint Matthieu ou Simon le Zélote, saint Philippe ou saint Thomas, saint Thomas ou saint Philippe, saint André et saint Pierre tenant ses clés, puis à droite de la porte saint Paul, saint Jean, saint Jacques le Majeur, saint Jacques le Mineur, saint Barthélemy et saint Jude ou saint Matthieu un peu à l'écart.

La baie de droite

La baie de droite est consacrée aux Confesseurs, saints n'ayant pas subi le martyre. Dans le tympan, en bas à gauche saint Martin donne à un pauvre la moitié de son manteau ; au milieu à gauche, il voit en songe le Christ, qui est représenté au sommet du tympan. En bas à droite, saint Nicolas donne de l'argent à un père pour sauver ses trois filles ; au milieu à droite, une huile miraculeuse coule du lit dans lequel il est couché.

On trouve dans l'ébrasement de gauche les statues de saint Laumer, du pape saint Léon ou saint Sylvestre, de saint Ambroise et de saint Nicolas ; dans celui de droite, celles de saint Martin, de saint Jérôme, de saint Grégoire le Grand et de saint Avit.

Les piliers soutenant l'avant-porche

L'avant-porche est soutenu par quatre piliers ornés de bas-reliefs faisant écho aux thèmes traités dans les baies dont ils encadrent l'accès.

Le premier, à gauche, est consacré au martyre de vingt-quatre saints. Le second et le troisième représentent chacun douze des vingt-quatre vieillards de l'Apocalypse ainsi que six vertus mises en opposition avec six vices. Le dernier pilier contient vingt-quatre scènes de la vie des Confesseurs.

Les toits

La précédente toiture (charpente en bois appelée « la forêt ») et la couverture en plomb de la cathédrale ayant été détruites par un incendie en 1836, elles furent remplacées en 1837 par une charpente métallique et une couverture en cuivre qui est à l'origine du vert-de-gris qui lui donne cette couleur verte caractéristique. La nouvelle charpente a été réalisée par Émile Martin et M. Mignon. Elle fut restaurée en 1997 sous la direction de l'architecte en chef des monuments historiques Guy Nicot.

Intérieur

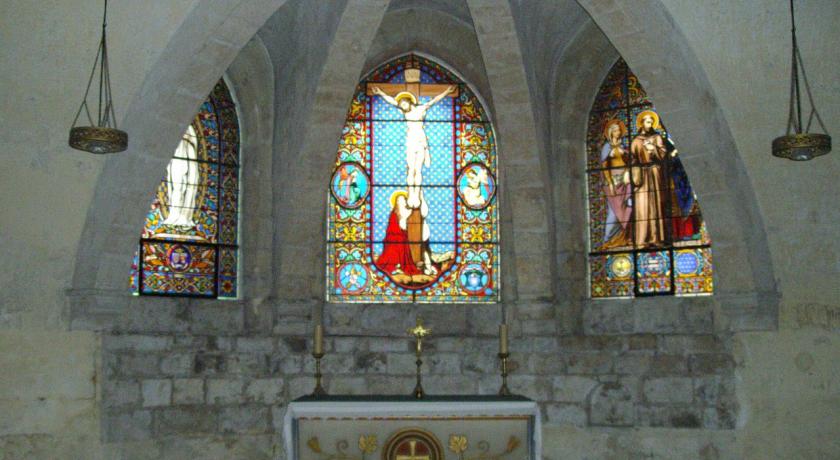

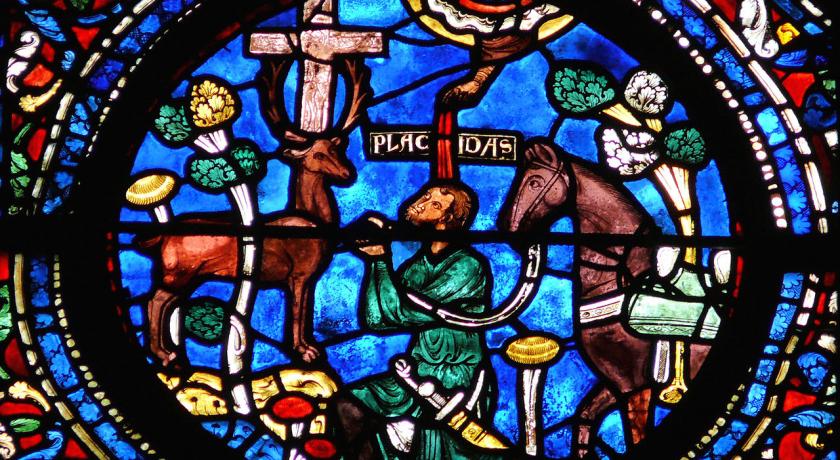

Les vitraux

Les vitraux de la cathédrale sont considérés comme l'un des ensembles les plus complets et les mieux préservés de l'époque médiévale. Ils couvrent une surface totale de 2 600 m2 et présentent une collection unique de 172 baies illustrant la Bible et la vie des saints ainsi que celle des corporations de l'époque.

La plupart des vitraux furent réalisés pour l'église actuelle reconstruite après l'incendie de 1194. Leur origine peut être datée des années 1205 à 1240. Cependant quelques-uns sont des témoins de la cathédrale antérieure, comme les trois lancettes de la façade occidentale qui furent exécutées entre 1145 et 1155 de même que la partie centrale du vitrail appelée Notre-Dame-de-la-Belle-Verrière, célèbre pour son bleu dit « de Chartres », daté de 1180. Les plus anciens vitraux de Chartres sont contemporains de ceux que l'abbé Suger fit réaliser, entre 1144 et 1151, pour l'abbatiale de Saint-Denis. La destruction de la cathédrale de Reims et de ses vitraux en 1914 entraîna une forte vague d'émotion à travers le pays. Les vitraux furent entièrement déposés et entreposés en lieu sûr durant les deux guerres mondiales.

Les vitraux de Chartres sont célèbres pour leur bleu qui a fait la renommée de la ville et de sa cathédrale, le « bleu de Chartres ». Ce « bleu roman » très lumineux, mis au point dans les années 1140 sur le chantier de la basilique Saint-Denis, fut utilisé par la suite dans la cathédrale de Chartres et celle du Mans. Ayant un fondant sodique coloré au cobalt, il s'est révélé plus résistant que les rouges ou les verts de la même époque. Le vitrail de Charlemagne a fait l'objet d'une étude par le Centre André-Chastel.

Les sculptures

La galerie des sculptures médiévales a fait l'objet d'une étude par le Centre André-Chastel.

Le labyrinthe

Le labyrinthe de Chartres, œuvre du XIIe siècle, est une figure géométrique circulaire de 12,89 m de diamètre inscrite dans toute la largeur du pavage de la nef principale, entre les troisième et quatrième travées. Elle représente un tracé continu déployé de 261,55 m, partant de l'extérieur et aboutissant au centre, en une succession de tournants et d'arcs de cercle concentriques. Une des particularités de ce labyrinthe réside dans son cheminement. Que l'on parte du centre ou de l'extérieur, le chemin parcouru présente exactement le même enchaînement de tournants et d'arcs de cercle. Si l'on se réfère à l'univers culturel des chanoines du XIIIe siècle, seuls maîtres d'ouvrage de l'édifice, le labyrinthe serait un chemin symbolique où l'homme va à la rencontre de Dieu. On peut le comprendre comme un pèlerinage « sur place », dont la finalité est d'inviter à la pénitence et à la méditation, vécue aussi bien avec le corps qu'avec l'esprit. On peut aussi y lire symboliquement le parcours qu'est l'existence humaine, long et compliqué, ou s'exprimerait la confiance d'être conduit finalement en présence de Dieu.

Ce labyrinthe s'inspire probablement du mythique Labyrinthe de Crète construit par Dédale, comme semblait l'indiquer la plaque de cuivre située en son centre, ôtée en 1792, et qui aurait représenté le combat de Thésée et du Minotaure. Néanmoins, André Peyronie fait part de son scepticisme sur l'existence d'une représentation du Minotaure à Chartres, qui serait un cas unique en France, comme le propose pourtant Marcel-Joseph Bulteau au milieu du XIXe siècle. Depuis plusieurs années, les responsables de la cathédrale mettent en valeur un rituel qui avait lieu autour de la fête de Pâques, largement documenté par des textes du XIIe siècle et du XIVe siècle et dans lequel le doyen du chapitre (le Christ) parcourait le labyrinthe (les enfers), allait jusqu'à son centre, rappelant l'extermination du minotaure (la mort vaincue), tenant une balle jaune (pelote du fil d'Ariane : fil de vie) qu'il lançait aux participants. Le parcours du labyrinthe serait ainsi – initialement – une évocation de la résurrection, celle du Christ appelant celle des hommes. Le centre de ce grand motif symboliserait ainsi la Jérusalem céleste, soit l'au-delà. Quand on réalise une projection de la rose de la façade sur le pavement, cette rose consacrée à la résurrection des morts correspond exactement au labyrinthe, le christ de la fin des temps se superposant alors au centre du labyrinthe. La démarche du labyrinthe ne consiste pas seulement à aller jusqu'au centre, mais à en ressortir. Le pèlerin est invité à emprunter la ligne tracée face à lui pour monter vers le chœur de la cathédrale – en particulier l'autel. Le labyrinthe de Chartres a été appelé « La Lieu » — bien que la lieue française soit bien plus longue que la longueur développée du labyrinthe — et plus tard « chemin de Jérusalem ».

Le chœur

La clôture du chœur

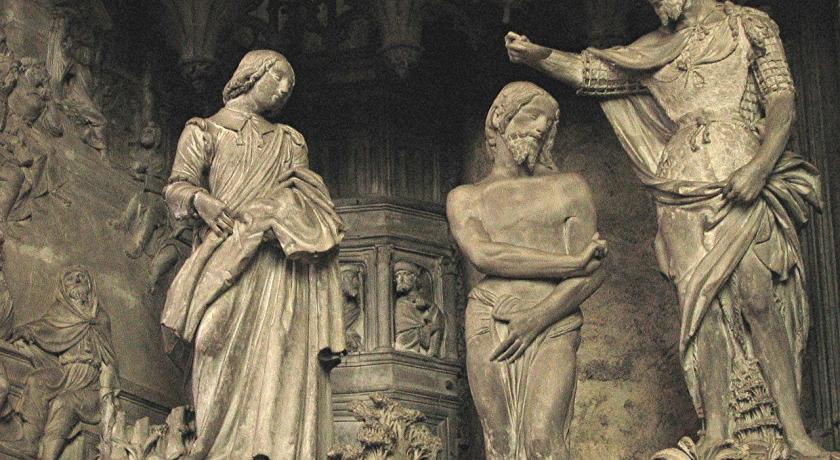

La clôture ou tour de chœur est un mur entourant le chœur, destiné à mieux isoler ce dernier du déambulatoire. Entièrement sculpté, il est formé d’un ensemble de 40 groupes totalisant 200 statues.

Le tour du chœur est un projet des chanoines qui se basent sur un programme déjà bien établi suivant les épisodes de la vie de Jésus et de la Vierge Marie. Le cycle se déroule du sud, à partir du transept, jusqu'au nord, au transept. Sa réalisation s'étendit sur deux siècles, mais le style reste cohérent d’un bout à l’autre de la clôture.

En 1510, un maître maçon, Guillaume Charpentier, propose de travailler pour le chapitre. En 1513, le chapitre choisit de faire construire la clôture du chœur par Jehan Texier dit Jehan de Beauce. Les travaux commencent par le côté nord. Quatre chapelles sont prévues de chaque côté dans les travées du chœur. Au nord, la chapelle Saint-Guillaume, dans la première travée, est terminée pour la Pentecôte 1515. La suivante, dédicacée à Saint-Jean l'Évangéliste est terminée le 18 janvier 1517. Le sculpteur des groupes sculptés de ces travées est anonyme.

Entre temps, le chapitre a décidé de faire réaliser la clôture du chœur côté sud en même temps. La chapelle Saint-Lubin, dans la première travée côté sud est dédicacée à la fin 1519. Le 2 janvier 1519, le chapitre confie la réalisation des quatre premiers groupes du côté sud au sculpteur Jehan Soulas. Celui-ci va réaliser les groupes suivant du côté sud jusqu'en 1535, avec l'Adoration des Mages.

À partir de 1521, le style gothique flamboyant pur est abandonné et le chapitre adopte le style Louis XII, annonçant la Renaissance. À la mort de Jehan de Beauce, en 1529, le chœur est clos. Le rond-point a été terminé en 1527 d'après une inscription.

Les travaux se sont probablement arrêtés du fait de la guerre, des épidémies et la tempête du 22 novembre 1534 qui a endommagé sérieusement la couverture de la cathédrale, nécessitant des travaux urgents.

Les deux groupes suivants, côté sud, sont réalisés par François Marchand, en 1542-1544. Le groupe du Baptême du Christ est réalisé dans la seconde moitié du XVIe siècle par un anonyme. Les trois groupes suivants sont sculptés par Thomas Boudin en 1611-1612. Il a aussi réalisé les quatre groupes des troisième et quatrième travée du chœur côté nord. Le groupe de la Femme adultère est exécuté par Jean Dedieu en 1678-1679. Le groupe de la Guérison de l'aveugle-né, avant l'axe du chœur est réalisé par Pierre Ier Legros en 1681-1683. Le groupe de l'Entrée de Jésus à Jérusalem est sculpté par Jean-Baptiste Tuby II en 1703-1705. Simon Mazière a réalisé les sept derniers groupes du tour du chœur entre 1713 et 1716.

L'intérieur du chœur

Le maître-autel monumental date de la fin du XVIIIe siècle. Ce groupe en marbre réalisé en 1772 par Charles-Antoine Bridan représente l'Assomption de Marie. Il est également l'auteur des six bas-reliefs en marbre (1787-1788), disposés au-dessus des stalles, symétriquement de chaque côté de l'espace central, qui évoquent des épisodes de la vie de la Vierge.

Le voile de la Vierge

Le voile de la Vierge est une relique qui aurait été envoyée de Byzance par l'empereur d'Orient à Charlemagne. Selon la tradition, il s’agit du voile (appelé sancta Camisia car le peuple pensait voir dans le reliquaire une chemise) que portait Marie lors de l'Annonciation. Une chronique du XIe siècle empreinte de merveilleux raconte qu'elle est brandie comme bannière par Charles le Chauve lors du siège de Chartres. L'empereur d'Occident et petit-fils de Charlemagne l'offre en 876 à la cathédrale. Cette relique, une des plus précieuses d’Occident, fait de l'église un sanctuaire marial qui accueille de nombreux pèlerins, notamment Louis XIV, saint Vincent de Paul ou François de Sales.. Lors de l'incendie de l'ancienne église en 1194, la relique semble perdue, mais elle est providentiellement mise à l'abri dans le martyrium par des clercs. Après deux ou trois jours de déblayage, les sauveteurs et la relique sont retrouvés. À l’époque, l’interprétation de cet épisode comme d’un désir de la vierge Marie à abriter le voile dans une église plus spacieuse, conduit à une multiplication des dons sur son autel, attestés dès 1195. Cela explique sans doute l'enthousiasme et la rapidité avec laquelle la nouvelle cathédrale est bâtie, sans qu'il soit exclu que l'incendie de 1194 soit arrivé de façon opportune afin d'accélérer les travaux de l'église de Fulbert alors même que les chanoines étaient réticents face à ce projet coûteux dont l’agrandissement imposait la destruction des quartiers canoniaux et de leurs habitations.

À la suite de l'ouverture au début du XVIIIe siècle de la châsse en bois de cèdre alors en mauvais état, il est constaté qu’il s’agit d’un long habit de tête, et non d’une chemise ainsi qu’elle figurait sur le sceau du chapitre de la cathédrale. Le Saint vêtement est enveloppé dans un voile de gaze (tissu byzantin du VIIIe siècle appelé « voile de l'impératrice Irène ») orné de broderies en soie et en or. Par la suite, la relique est contenue dans une châsse de grande valeur, dont les joyaux sont vendus à la Révolution. De même en 1793, le voile est découpé en plusieurs morceaux, qui sont vendus. Une expertise du tissu restant, réalisée en 1927 par le musée des soieries de Lyon, propose une datation ancienne, des premiers siècles. Il est en soie de grande valeur, ce qui est étonnant au vu du statut social de Marie. Le voile, placé dans un reliquaire monstrance réalisé par l’orfèvre Poussielgue-Rusand en 1876 pour le millénaire de son don, est toujours exposé dans le déambulatoire, du côté nord, dans la chapelle des martyrs.

Notre-Dame de Chartres reste un lieu de pèlerinage important à l'heure actuelle, principalement grâce aux traditionnels pèlerinages qui ont lieu lieu chaque année durant le week-end de Pentecôte. Ainsi, le Pèlerinage de Tradition (organisé par la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X et qui s'élance de Chartres) et Notre-Dame de Chrétienté (qui débute à Paris et se termine à Chartres), n'attirent pas moins de 12 000 pèlerins à eux deux, venant du monde entier. L'engouement pour la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, dont Chartres est une étape pour les pèlerins qui viennent du Nord par la route de Paris, est aussi à l'origine de ce succès.

Notre-Dame du Pilier

Notre-Dame du Pilier est une vierge en bois de poirier sculptée vers 1540. Elle était autrefois adossée au jubé qui a lui-même été détruit en 1763 par les chanoines.

Grand orgue

En 1353, la cathédrale possédait déjà des orgues. Jehan de Châteaudun en est le premier organiste connu. Au XVe siècle un instrument plus puissant est édifié. Il est désassemblé au XVIe siècle et Robert Filleul, organiste, en construit un nouveau plus conséquent alors que des menuisiers chartrains assurent la réalisation du buffet. L’orgue est installé sur la façade occidentale. Aux XVIIe et XVIIIe siècles la partie sonore évolue. Gilles Jullien, un des principaux organistes français laissant un livre d'orgue pendant le XVIIe siècle, en est titulaire de 1668 (il avait 18 ans) à 1703, date de sa mort. Cependant le manque de moyens financiers et l’incendie de 1836 coupent court à un projet de restauration et conduiront à un état déplorable de l’instrument à la fin du XIXe siècle. En 1964, Pierre Firmin-Didot fonde une association afin d’assurer la rénovation des orgues. Le grand orgue actuel a été construit en 1971 par les établissements Danion-Gonzalez. Le buffet placé en nid d’hirondelle, sur un côté de la nef, bien que maintes fois modifié, a gardé son aspect du XVIe siècle.

L'horloge astronomique

La cathédrale comporte les restes d'une ancienne horloge astronomique. Le cadran a fait l'objet d'une restauration vers 2008-2009. Cette restauration a nécessité la reconstitution de plusieurs roues et pignons manquants.

Les cryptes

La cathédrale actuelle résulte de constructions de différentes époques. Les cathédrales ont souvent été superposées, servant chacune de fondations à celle qui lui succédait. Les parties qui n'ont pas été remblayées forment deux cryptes concentriques.

La crypte intérieure

Les premiers chrétiens auraient édifié du IVe au XIe siècles des sanctuaires successivement dévastés par les flammes et/ou persécutions religieuses. Un vestige de muraille, généralement attribué à l'époque gallo-romaine, fait référence à l'époque de la première église. Il ne subsiste rien de celle du VIe siècle. Dans un couloir de fouille, on a tout au plus quelques marches de celle du VIIIe siècle. Par contre la crypte de l'église carolingienne édifiée par Gislebertus au IXe siècle correspond vraisemblablement à une salle conservée. Elle porte le nom de caveau Saint-Lubin et se situe sous le chœur de la cathédrale actuelle, juste sous le maître-autel.

La crypte extérieure

La crypte de Fulbert, ou église basse, enveloppe ce caveau et va d'un clocher jusqu'à l'autre, en faisant le tour de l'édifice. Datant du XIe siècle, avec ses 230 mètres de long sur 5 à 6 mètres de large, elle est la plus grande crypte de France. En partant de l'extrémité de la galerie nord, on arrive à la chapelle de Notre-Dame-Sous-Terre, peut-être l'un des plus anciens sanctuaires consacrés à Marie en occident. Rouverte au culte en 1857, une messe y est célébrée chaque jour à 11 h 45. On peut y observer une reproduction datant de 1975 d'une statue en chêne sombre d’époque romane, le modèle original ayant disparu au cours de la Révolution. Cette même année 1975, Marthe Flandrin y réalisa une tapisserie des Gobelins, destinée à ce lieu.

La galerie devient semi-circulaire sous le chevet et s'ouvre sur trois chapelles romanes profondes, encadrées par quatre plus petites chapelles gothiques du XIIIe siècle. C'est là que se trouve le puits dit des Saints-Forts. Dans la galerie sud, on peut admirer une fresque du XIIe siècle avec plusieurs grands saints populaires (Clément, Gilles, Martin, Nicolas…). À l'extrémité de cette même galerie, un baptistère en pierre est installé, datant de l'époque romane.

Vie spirituelle

Les principaux pèlerinages

La cathédrale Notre-Dame de Chartres est, depuis son édification, un haut lieu de pèlerinage pour les catholiques français et avant tout un pèlerinage marial – ce qui explique notamment l'ampleur du déambulatoire, permettant la circulation des fidèles autour du chœur. Au cours du XXe siècle, les pèlerinages à Chartres ont connu un nouvel élan, à la suite de l'écrivain Charles Péguy qui se rendit à pied de Paris à Chartres en 1912, accomplissant un vœu fait au chevet de son fils malade. Après la mort de Péguy en 1914, certains de ses amis refirent la route en méditant ses poèmes, lançant ainsi un vaste mouvement de pèlerinages à Chartres, parmi lesquels :

- le pèlerinage estudiantin, organisé par les aumôneries de l'enseignement supérieur en Île-de-France, aux Rameaux depuis 75 ans.

- le pèlerinage de Chrétienté à la Pentecôte, qui dure trois jours, durant lesquels la messe est célébrée dans la forme tridentine du rite romain et qui réunit 10 000 personnes chaque année depuis 30 ans, faisant de celui-ci le plus grand pèlerinage à pied d’Europe.

- le pèlerinage des Guides et Scouts d'Europe du département des Yvelines, le premier dimanche d'octobre (4 000 scouts et guides).

- le pèlerinage du monde du travail, depuis 60 ans au mois d'avril.

- le « Pèlerinage Chartres-Paris », organisé par l'association Pèlerinages de Tradition (Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X). Le passé de ce pèlerinage se confond avec celui de « Notre-Dame de Chrétienté » puisque les deux n'en formaient originellement qu'un seul avant la scission de 1989 découlant du motu proprio Ecclesia Dei du pape Jean-Paul II. Si ce pèlerinage a pour départ Chartres, la séparation de la Fraternité Saint-Pie-X en 1988 d'avec l'Église catholique et romaine ne permet pas aux Évêques de Chartres comme de Paris de recevoir les participants de ce pèlerinage dans leurs cathédrales. Il est réalisé, comme son nom l'indique en sens inverse, lors du week-end et du lundi de Pentecôte.

Chartres est également une étape importante pour les pèlerins qui viennent du nord de l'Europe et qui font route vers Saint-Jacques-de-Compostelle, en empruntant la route de Paris à Tours (Via Turonensis).

Liturgie

Sous l'Ancien régime, la maîtrise de la cathédrale a été très active et longtemps réputée. Les archives donnent une vision assez précise de son fonctionnement tant liturgique que musical. Parmi les maîtres de chapelle qui s'y sont illustrés, on compte Pierre Robert, Pierre Laurent et Valentin de Bournonville, notamment.

La cathédrale accueille toujours une vie liturgique intense. L'eucharistie est célébrée chaque jour sauf le dimanche à 11 h 45 (crypte) et à 18 h 15. Le dimanche, elle est célébrée à 9 h 15 en latin (messe grégorienne) selon le rite de Paul VI, à 11 h (messe solennelle qui regroupe ordinairement plus de mille personnes) et à 18 h.

Chaque soir, depuis le 11 septembre 2001, la communauté du Chemin Neuf chante les vêpres, à la demande de Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, puis de Mgr Michel Pansard, qui lui a succédé. Le Chemin Neuf continue ainsi l'œuvre que les chanoines avaient initiée.

La cathédrale était le lieu central du festival de Pâques au cours de ses huit éditions, de 2003 à 2010.

Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Chartres

Adresse

Chartres

France

Lat: 48.447803497 - Lng: 1.487837076