Description

Périgueux (prononcé [pe.ʁi.gø] ; Écouter) est une commune française, la plus peuplée du Périgord, située dans le centre-est de la région Nouvelle-Aquitaine. Chef-lieu du département de la Dordogne depuis 1791, la commune compte 30 069 habitants en 2014, pour une aire urbaine totalisant plus de 102 000 habitants la même année. L'unité urbaine de Périgueux est la 96e unité urbaine la plus peuplée de France.

Labellisée « 4 fleurs », Périgueux est la capitale culturelle et touristique du Périgord blanc, dans la vallée de l'Isle. La ville offre aux touristes un patrimoine historique gallo-romain, médiéval et de la Renaissance. Reconnue ville d'art et d'histoire, Périgueux possède 44 monuments historiques inscrits ou classés, et trois musées labellisés Musées de France, dont deux municipaux. La ville conserve et met en valeur son riche patrimoine civil, militaire et religieux, dont sa cathédrale Saint-Front, classée au titre des monuments historiques ainsi qu'au patrimoine mondial de l'UNESCO.

La cité date du Ier siècle av. J.-C., pendant l'occupation romaine en Gaule : les Romains s'installent dans la plaine de l'Isle et créent la ville de Vesunna, à l'emplacement de l'actuel quartier sud. Celle-ci était la capitale romaine de la cité des Pétrocores. La ville de Périgueux naît en 1240 de l'union de « la Cité » (l'antique Vesunna) et du « Puy-Saint-Front ». Depuis, elle reste le centre du Périgord, subdivision historique de l'Aquitaine, puis est la préfecture du département français de la Dordogne. Elle s'agrandit encore en 1813 avec l'ancienne commune de Saint-Martin.

En matière économique, Périgueux, centre du principal bassin d'emploi du département, abrite le siège social de plusieurs entreprises régionales. La commune compte un employeur de quelque 700 salariés, les « ateliers du Toulon » de la SNCF. Bénéficiant du tourisme pour son patrimoine, elle est de plus une étape gastronomique notable au cœur du Périgord. Différentes festivités culturelles et compétitions sportives sont organisées afin d'animer la région.

Ses habitants sont appelés les Périgourdins, parfois les Pétrocoriens, nom tiré du peuple qui avait pour capitale Vesunna.

Géographie

Localisation

Périgueux est située dans le sud-ouest de la France, au centre du département de la Dordogne.

La ville se trouve, en distances orthodromiques, à 109 km de Bordeaux, 68 km d'Angoulême, 83 km de Limoges, 64 km de Brive-la-Gaillarde, 100 km de Cahors et 109 km d'Agen. Elle est limitrophe de huit autres communes.

Topographie

Périgueux est située dans le Périgord central, l'une des régions naturelles de France. Le Périgord central est entouré au nord par le Nontronnais, à l'est par le bassin de Brive, au sud par le Périgord noir et le Bergeracois et à l'ouest par le Landais, la Double et le Ribéracois. La commune fait partie du pays touristique du Périgord blanc, qui se présente comme un grand ensemble de collines boisées séparées par les vallées de l'Isle, de la Beauronne, de la Loue et du Vern. Les prairies alternent avec les bois de châtaigniers, de chênes ou de pins.

S'étendant sur 9,82 km2, la commune est établie autour d'un vaste méandre de l'Isle, dans la vallée et sur les pentes douces qui montent jusqu'à 200 m, aux plateaux de Champcevinel au nord et de Coulounieix au sud, le territoire communal s'étageant entre 75 et 189 mètres. L'altitude minimale se trouve à l'ouest, au confluent de l'Isle et de la Beauronne, là où l'Isle quitte la commune et continue sur celle de Marsac-sur-l'Isle. L'altitude maximale est localisée au nord du lieu-dit les Jaures, situé à quelques dizaines de mètres de la commune de Champcevinel.

Géologie

D'un point de vue géologique, comme les quatre cinquièmes sud et ouest du département, la commune de Périgueux appartient au Bassin aquitain, et la roche sous-jacente est calcaire. Le socle cristallin est à une profondeur de 1 000 m.

La majeure partie de la surface communale correspond au Crétacé supérieur. Il affleure principalement sur le versant nord de la vallée de l'Isle. On trouve le Turonien (ou Angoumien) à l'ouest (la Monzie et en limite de la commune de Chancelade) et le Coniacien sur tout le reste du versant, au nord de la ville ancienne. De petites failles, d'axe nord-ouest - sud-est, fissurent le versant de la vallée de l'Isle à l'ouest de la Monzie, au pied de Beaupuy.

Les hauteurs, sur la partie nord de la commune (le Grand Puy Bernard, la Croix-Ferrade, etc.), sont couvertes de colluvions calcaires, sableuses et argileuses, issues de la décomposition du Coniacien et du Santonien lors du Cénozoïque.

La ville ancienne est construite sur une basse terrasse, sur la rive droite de l'Isle, composée de sable et galets issus de la glaciation de Riss au Quaternaire. On retrouve aussi cette terrasse sur la rive gauche, au sud du quartier des Barris. Le fond de la vallée proprement dit (partie inondable) est composé d'alluvions récentes d'origine fluviatile ou issues des versants.

Climat

Périgueux est soumise à un climat océanique dégradé. En raison de l'altitude, de la disposition des vallées et de l'exposition des forêts, le climat varie fréquemment, tant au cours d'une saison que d'une année à l'autre. Le tableau suivant donne une idée du climat bergeracois en comparaison avec la moyenne nationale et quelques communes représentant différents climats existant en France.

Les températures ponctuelles maximale et minimale enregistrées à Bergerac sont respectivement de 41,1 °C en et −17,1 °C en .

Hydrographie

Périgueux est traversée d'est en ouest par l'Isle, principal affluent de la Dordogne. Cette rivière est longue de 255,3 km, dont 87 sont navigables (actuellement en plusieurs sections). Elle rejoint la Dordogne à Libourne. Sa pente moyenne est de 1,56 m/km. L’ensemble du bassin appartient au climat océanique aquitain. L'Isle prend sa source dans le Massif central. Son affluent, la Beauronne, marque sur quelques centaines de mètres la limite ouest du territoire communal, séparant le quartier du Gour de l'Arche du golf de Saltgourde à Marsac-sur-l'Isle.

Risques naturels

Périgueux fait partie de la zone inondable de l'Isle ainsi que de celle de la Beauronne. Les atlas des zones inondables correspondants sont diffusés le et le .

L'arrêté du , portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, inclut Périgueux au titre de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de janvier à mars 2005. Deux plans de prévention sont élaborés par la ville : l'un pour les cas d'inondations de l'Isle, prescrit le et approuvé le ; l'autre en cas de mouvements de terrain ou de tassements différentiels, prescrit le et approuvé le . Quatorze catastrophes naturelles ont eu lieu depuis 1982 à Périgueux, dont six inondations et coulées de boues, une tempête et sept mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols.

La localité est située dans une zone de sismicité très faible de niveau 1 sur une échelle de 1 à 5.

Voies de communication et transports

Voies routières

Depuis le début des années 1990, Périgueux est contournée au sud par une rocade de la route nationale 89. Par la suite, ce tronçon a été intégré à l'autoroute A89 reliant Bordeaux à Lyon, ouvrant trois des principaux accès routiers à Périgueux.

À l'ouest et à l'est, les deux échangeurs Périgueux-Ouest et Périgueux-Est (nos 14 et 16) permettent d'accéder à la commune par le biais de la route départementale 6089 (l'ancienne route nationale 89). Périgueux est aussi accessible au sud par l'échangeur no 15, Périgueux-Centre, puis par la route départementale 6021 (tronçon déclassé de la route nationale 21 qui vient de Lourdes et qui continue au nord jusqu'à Limoges).

Au nord-ouest, la route départementale 939 (ancienne route nationale 139) mène à Angoulême et La Rochelle. Deux autres importantes routes départementales quittent Périgueux vers le nord et le nord-est de la Dordogne, la RD 3 (route d'Agonac) qui conduit à Nontron via Agonac et Villars et la RD 8 (route de Paris, également appelée route des Piles) qui rejoint la RN 21 près de Sorges.

La circulation routière à Périgueux et dans son agglomération provoque quotidiennement d'importants embouteillages matin et soir. Cela est dû à la conjonction de plusieurs causes : un nombre limité de ponts franchissant l'Isle (six ponts au total sur douze kilomètres de rivière depuis la route nationale 221 à la Feuilleraie à Trélissac jusqu'à celui de la route départementale 710E à Marsac-sur-l'Isle ; un bassin d'emploi très important à Périgueux même, alors que 60 % des personnes qui y travaillent viennent de l'extérieur de la ville ; une concentration de lycées, collèges et écoles ; l'absence de rocade entraînant un transit important par le centre-ville, une seule déviation ayant été créée à l'ouest en 1991.

En 2016, pour l'ensemble de la commune, le nombre de places de stationnement gratuites des véhicules est estimé à 13 000 dont 370 en zone bleue. S'y ajoutent au centre-ville ou à proximité des places payantes sur la voirie (600), dans trois parkings souterrains (1 685) et trois parkings de surface (335).

Transport ferroviaire

Le 26 mars 1853, Jean Étienne Joseph Estignard, maire de la commune à l'époque, et son conseil municipal décident de faire le nécessaire pour que la future ligne de chemin de fer devant relier Lyon à Bordeaux passe par Périgueux. Un mois plus tard, le 21 avril 1853, le décret donnant satisfaction aux Périgourdins est signé par Napoléon III. Le 20 juillet 1857, le premier train entre en gare de Périgueux, bâtiment qui n'est à l'époque qu'un assemblage provisoire de planches.

Les travaux de la gare définitive commencent le 12 septembre 1860, cinq jours avant l'inauguration de la section de Périgueux à Brive, mise en service le 17 septembre 1860 par la Compagnie du PO. Le 3 août 1863, la mise en service de la ligne à voie unique de Niversac à Agen par la Compagnie du PO, permet les relations entre Périgueux et Agen, ligne sur laquelle se trouve une gare secondaire, Périgueux-Saint-Georges, peu desservie.

La gare de Périgueux fait partie du réseau de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et est desservie par des trains Intercités et TER Aquitaine. La ville est également reliée, par des liaisons TER, à Bordeaux, Limoges, Brive et Agen ; par trains grandes lignes à Paris, Lyon et, par le Ventadour, à Clermont-Ferrand.

D'ici fin 2013, un contrat devrait être signé entre la région Aquitaine et la communauté d'agglomération pour intensifier le nombre de trains entre Mussidan et Niversac par une navette urbaine qui pourrait se concrétiser d'ici 2020, avec la création de deux arrêts supplémentaires dans le quartier de Vésone et dans la zone industrielle de Boulazac.

Transports urbains

L'agglomération périgourdine est desservie par le réseau Péribus. Depuis janvier 2012, il se compose de onze lignes principales et d'un réseau de quatorze lignes secondaires à basse fréquence, qui dessert une partie de l'aire urbaine. De plus, depuis décembre 2011, une navette électrique gratuite fonctionne en centre-ville les mercredis et samedis, jours de marché.

Péribus est un réseau de transports urbains créé en 1987 pour desservir les communes membres du SIVOM (Boulazac, Coulounieix-Chamiers, Champcevinel, Chancelade, Marsac-sur-l'Isle, Notre-Dame-de-Sanilhac, Périgueux et Trélissac). Le SIVOM est devenu district de l'agglomération périgourdine en 1994, puis a évolué en communauté d'agglomération périgourdine (CAP) en 1999. De nouvelles communes sont entrées dans la CAP : Antonne-et-Trigonant, La-Chapelle-Gonaguet, Château-l'Évêque, Coursac, Escoire, Razac-sur-l'Isle en janvier 2003, Agonac, Cornille et Sarliac-sur-l'Isle en janvier 2012, puis Annesse-et-Beaulieu et Mensignac en janvier 2013, entraînant l'agrandissement du réseau Péribus. La CAP disparaît le 31 décembre 2013, remplacée au 1er janvier 2014 par une nouvelle intercommunalité élargie : Le Grand Périgueux.

Alors que les travaux en vue de transformer une partie du réseau en bus à haut niveau de service (BHNS) avec couloirs de circulation dédiés devaient débuter en 2016, les aménagements ne sont présentés en réunion publique qu'en juin 2017.

Transport aérien

L'aéroport Périgueux-Bassillac est situé sur la commune de Bassillac, à 9 km de Périgueux. Il dispose d'une liaison directe vers Paris depuis mars 2008, avec deux vols journaliers du lundi au vendredi. La ligne est opérée par la compagnie aérienne Twin Jet.

Transport fluvial

En 1820, un projet important prévoit de rendre navigable l'Isle de Périgueux à Libourne. À Saint-Astier, commune située en bordure de la rivière à 20 km de Périgueux, trois écluses et un canal de dérivation de 1 300 m sont établis ; un grand pont la traversant est construit vers 1830. Depuis Coutras jusqu'à l'entrée de la ville de Périgueux, 41 écluses et barrages en pierre y sont construits ou rénovés. À cette époque, les transports se font par charrettes et de nombreuses marchandises stockées encombrent les axes de Périgueux. Le préfet de la Dordogne, en accord avec le maire de Périgueux, décide donc la création d'un port en bordure de la rivière Isle dans le quartier de la Cité. Les travaux commencent vers 1830. Un chantier portuaire est installé non loin de la grande écluse. Le port de Périgueux est inauguré en 1837. De nombreuses marchandises y arrivaient : bois, charbon, fer, fonte, chaux, barriques de vin, huile, noix, châtaignes, tuiles, poteries, farine, etc. Après 1920, le trafic du port baissa considérablement avec le développement du rail. Mais c'est surtout le transport routier qui stoppa brutalement le trafic du port vers 1949. En 1957, l'Isle est officiellement fermée à la navigation.

Urbanisme

Morphologie urbaine

Fondée en 1240, la ville a connu plusieurs extensions au XIXe siècle. La ville s'étend avec des faubourgs, comme celui des Barris, aménagé sur la rive gauche de l'Isle.

En 1813, la commune de Saint-Martin fusionne avec Périgueux. En 1862, tandis que les faubourgs de Saint-Georges, de l'Arsault et celui de la Cité se développent assez rapidement, le faubourg du Toulon semble abandonné, avec une population peu dense. Il se peuple de plus en plus par des ouvriers lors de l'apparition des lignes du chemin de fer et des ateliers de construction ferroviaires.

Le baby boom et l'exode rural accroissent fortement les besoins en logement. Le tissu actuel est dense et composé d'immeubles et de pavillons résidentiels.

Quartiers

La mairie a divisé la commune en six quartiers : le Gour-de-l'Arche, situé au nord-ouest du centre-ville ; le Toulon, où est implantée l'église Saint-Jean-Saint-Charles ; La Gare / Saint-Martin, quartier correspondant à l'ancienne commune du même nom fusionnée en 1813 avec Périgueux, et connu lui aussi pour son église ; Vésone, sur l'emplacement de Vesunna, l'ancienne capitale des Pétrocores ; Saint-Georges, le seul quartier en rive gauche de l'Isle, connu pour son église ; et le Haut Périgueux, au nord. Chaque quartier a un conseil qui joue le rôle d'instance d'information, de concertation et de débat en direction des habitants. Chaque conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur l'initiative de son président. Il convient d'ajouter d'autres quartiers traditionnels existants tels que Clos-Chassaing, avec trois établissements scolaires portant son nom, ou encore La Grenadière, le quartier étudiant de Périgueux avec son site universitaire.

Logement

En 2013, le nombre total de logements dans la commune était de 19 757, alors qu'il était de 18 986 en 2008.

Parmi ces logements, 84,3 % étaient des résidences principales, 3,3 % des résidences secondaires et 12,4 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 30,3 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 69,4 % des appartements.

Sur les 16 651 résidences principales occupées en 2013, 3 903 ménages, soit 23,4 % vivent à Périgueux depuis moins de deux ans, 4 119 ménages, soit 24,7 % vivent ici depuis deux à quatre ans, 2 611 ménages, soit 15,7 % vivent dans cette commune depuis cinq à neuf ans, et 6 018 ménages soit 36,1 % vivent à Périgueux depuis plus de dix ans.

En 2013, la proportion des résidences principales, propriétés de leurs occupants était de 35,1 %, en baisse par rapport à 2008 (36,3 %) et 2,6 % des habitants étaient logés gratuitement.

En 2012, la commune disposait de 24,19 % de logements sociaux, taux supérieur à l'obligation minimale de 20 % pour les communes de plus de 3 500 habitants dans l'agglomération périgourdine.

Projets d'aménagements

La rénovation urbaine prévoit, pour 2025, l'aménagement d'un parking semi-enterré sur la place Mauvard (250 places), d'une zone marchande au niveau de l'actuel parking Montaigne, et de « ramblas » périgourdines à la place du boulevard Montaigne. S'y ajoute le réaménagement paysager des allées de Tourny. L'ensemble de ce projet urbain, proposé par Antoine Audi qui lancera les appels d'offres début 2016, a pour but de désengorger la ville des voitures. Cette rénovation, en partie financée par l'ANRU, prévoit aussi la destruction de 220 logements sociaux au Gour de l'Arche.

Les habitants de ce quartier soumis à démolition ont entamé, mais presque déjà perdu une lutte juridique pour laquelle ils ont peu de moyens. Les dispositions de « droit au maintien dans les lieux » et de « droit au maintien des lieux dans l'état » sont pourtant deux points forts des droits des habitants de logements sociaux, mais apparemment ne sont pas suffisamment mis en avant par les habitants en lutte. Une pétition était lancée sur internet en 2016.

Toponymie

Périgueux est un nom d'origine celte très ancienne provenant de « pétrocores » ou « pétrucores », qui a pour signification « quatre clans », ou « peuple aux quatre (petro-) armées (corii) ».

En occitan, la commune porte le nom de Perigüers, prononcé [pe.ri.ˈgʏ:], ou Peireguers, prononcé [pej.re.ˈgʏ:].

Histoire

Antiquité

Vers 200 av. J.-C., « les Pétrocoriens habitaient la région située entre la Dordogne et la Vézère », selon Venceslas Kruta. Ils s'installent pendant cette période sur les hauteurs en rive gauche de l'Isle et créent, sur l'actuel territoire de Coulounieix-Chamiers, un camp fortifié à la Boissière, également connu sous le nom de « camp de César à la Curade ». Les Pétrocores étaient en Gaule et non en Aquitaine, car avant la conquête romaine, ces deux territoires étaient séparés par la rivière Garumna, comme l'a écrit Jules César.

En 52 av. J.-C., ils fournissent à Vercingétorix environ 5 000 guerriers, pour l'aider à affronter les légions romaines de Jules César.

En 27 av. J.-C., lors de l’organisation administrative de la Gaule effectuée par Auguste, Périgueux est placée dans la province aquitaine. Le camp de la Boissière est abandonné et la Vesunna gallo-romaine, future Périgueux, est créée entre 25 et 16 av. J.-C. et développée par les habitants romanisés, ayant conservé leurs divinités gauloises. Aux IIe et IIIe siècles, cette cité romaine prospère et s'embellit avec temples, bains, amphithéâtre, forum, etc. On attribue à Vesunna 15 000 à 20 000 habitants. Celle-ci devint à la fin du IIIe siècle la capitale de la cité des Pétrocores. À la fin du IIIe siècle, à la suite de l'invasion attribuée aux Alamans, la cité romaine se rétrécit sur cinq hectares et demi, en se retirant sur un petit plateau derrière des remparts. Intégrant la moitié nord-ouest de l'amphithéâtre de Vesunna, ces murailles sont construites par remploi d'éléments des monuments de la ville (des vestiges subsistent de ces remparts) et cette troisième cité prend le nom de Civitas Petrucoriorum (« cité des Pétrocores »), lieu qui va devenir « la Cité ».

Vésone est détruite vers l'an 410 par les barbares, favorisant l'apparition aux VIe et VIIe siècles du Puy-Saint-Front.

Moyen Âge

Au IXe siècle, les Normands, remontant l'Isle, pillent à plusieurs reprises la Cité. Vers la fin du Xe siècle, au nord-est et en bordure de l'Isle, autour d'un monastère que l'évêque Frotier avait fait construire en l'honneur de saint Front, se développe un nouveau centre fortifié, nommé à cette époque le « bourg du Puy-Saint-Front ». Pour se protéger des envahisseurs, les deux villes voisines édifient des murailles.

Vers 1040, Périgueux est perturbée par des troubles ayant pour cause la monnaie frappée par le comte de Périgord, Hélie II. Peu de temps après, l'évêque Girard de Gourdon, la considérant défectueuse et de mauvaise qualité et l'ayant interdite, le comte Aldebert II, fils d'Hélie II, décide de prouver, les armes à la main, qu'elle lui convient. De ce fait, la Cité doit prendre part à une guerre longue et meurtrière contre le comte. Les quelques habitations placées sous la protection du nouvel établissement religieux du Puy-Saint-Front sont incendiées vers 1099 ; le couvent et le bourg ne tardent pas à être reconstruits.

De nombreux pèlerins viennent se recueillir sur le lieu où sont conservées les reliques de saint Front ; au XIIe siècle, le nombre de maisons s'accroît et l'agglomération est de plus en plus ample. Cependant, au fil du temps, les habitants du bourg se désunissent ; vers 1130, dans une querelle avec le couvent, une partie des bourgeois du Puy-Saint-Front s'allie avec le comte Hélie-Rudel. Cette situation attise sa convoitise, persuadé qu'après avoir conquis le Puy-Saint-Front, il lui serait plus facile de soumettre enfin la Cité, ce qu'aucun de ses ancêtres n'a réussi à faire. À la même époque, les comtes dominent le Puy-Saint-Front.

Vers 1150, Boson III, dit de Grignols, fait ériger une grande et forte tour, destinée à commander et surveiller la Cité, dont il vient de s'emparer. Mais cette tentative d'oppression lui est fatale, ainsi qu'à ses descendants, car elle excite la colère du roi Henri II d'Angleterre, devenu duc d'Aquitaine par alliance. La tour est détruite en 1182, époque à laquelle, à la suite d'un traité avec le comte Hélie V, le Puy-Saint-Front est remis entre les mains du fils d'Henri II d'Angleterre, Richard, qui fait détruire toutes les fortifications construites par lui et son prédécesseur. C'est à la même période, à la fin du XIIe siècle, que le « bourg du Puy-Saint-Front » s'organise en municipalité.

Après avoir confisqué le duché d'Aquitaine à Jean sans Terre et l'avoir réuni à la couronne de France, Philippe Auguste exige que les peuples et les grands de ce duché lui rendent hommage. Hélie V et les habitants de la future ville de Périgueux prêtent alors serment de fidélité au monarque français en 1204.

Pendant de longues années, le Puy-Saint-Front et les comtes vivent en bonne intelligence. L'organisation municipale de cette ville est depuis longtemps reconnue et constituée par l'autorité royale. Quant à la Cité, elle ne rencontre aucune difficulté avec les comtes. L'état de paix dure jusqu'en 1239 ; une certaine confiance existe même entre le comte Archambaud II et la ville car, à cette époque, cette dernière lui verse 50 livres en échange de l'abandon de la rente annuelle de 20 livres, qu'elle lui devait à chaque Noël.

Pour assurer sauvegarde et assistance mutuelles, et pour que les rivalités s'éteignent, Périgueux naît en 1240, d'un traité d'union des deux bourgs implantés à quelques centaines de mètres l'un de l'autre : la Cité — issue de la Vésone gallo-romaine —, ville de l'évêque et du comte de Périgord, et la ville bourgeoise du Puy-Saint-Front.

Entre les comtes de Périgord et la nouvelle ville, diverses hostilités durent jusqu'en 1250, date à laquelle la discorde est apaisée par l'évêque Pierre III de Saint-Astier. Au XIIIe siècle, de nouveaux bourgeois s'installent à Périgueux afin d'augmenter leur patrimoine foncier, en achetant des parcelles qui se libèrent, tout en profitant des rapports privilégiés qu'ils entretiennent avec leurs paroisses d'origine, où ils gardent encore des propriétés. Revenant dans la région de leurs ancêtres, des marchands drapiers viennent également se fixer à Périgueux, acquérant de nombreuses rentes et terres dans un large rayon autour de la ville. Le comte Archambaud III a d'autres démêlés avec Périgueux : en 1266, c'est à propos de la fabrication de la monnaie, et en 1276 au sujet de sa valeur. Cette lutte de pouvoir continue de génération en génération. Sur le principe, les comtes affectent la puissance souveraine, se prétendant seuls possesseurs du bourg du Puy-Saint-Front depuis le XIIe siècle, puis en allant chercher, au XIVe siècle, l'obtention de la faveur royale. Ces longs conflits prennent fin au XIVe siècle, lorsque le comte de Périgord, Roger-Bernard, fils d'Archambaud IV, devient le vassal des Anglais qui confirment les bourgeois de Périgueux (« Maires, Consuls & Citoyens de la Cité ») dans leurs possessions et leur juridiction.

Depuis le milieu du XIVe siècle, les campagnes autour de Périgueux connaissent une période de crise grave, marquée notamment par une très forte chute de la population due aux effets dévastateurs de la peste noire et de la guerre de Cent Ans. Pendant celle-ci, Périgueux reste fidèle au royaume de France, même lorsqu'elle est occupée par les Anglais entre 1360 et 1363. Durant cette période, les comtes et leurs descendances, résidant le plus souvent dans leur château de Montignac, font allégeance au royaume d'Angleterre. Charles VI leur confisque terres et titres au profit de son frère Louis d'Orléans. Par cession ou par mariage avec la famille d'Orléans, le Périgord passe en 1437 aux mains de la maison de Châtillon, puis dans la maison d'Albret en 1481.

Pendant le Moyen Âge tardif, partout le manque de bras entraîne une contraction de l'espace cultivé : au cœur même du vignoble de la paroisse Saint-Martin, apparaissent des « déserts ».

Époque moderne

En mai 1472, par ses lettres patentes, le roi Louis XI confirme les privilèges de la ville, à la suite de la mort de Charles, duc de Guyenne, son frère.

Les guerres de religion sont plus meurtrières pour Périgueux que ne l'a été la guerre de Cent Ans. Périgueux est prise le 6 août 1575 par les calvinistes, commandés par Favas et Guy de Montferrand, puis pillée et occupée. Cette même année, au Puy Saint-Front, la châsse et le reliquaire contenant les restes du saint évêque sont volés, transportés au château de Tiregand où les ossements du saint sont jetés dans la Dordogne. Périgueux reste entre les mains des protestants jusqu'en 1581, année où le capitaine Belsunce, gouverneur de la ville, se la laisse enlever par le catholique Jean de Chilhaud. Le Périgord rejoint la couronne de France en 1589, lorsque son avant-dernier comte, fils de Jeanne d'Albret, devient roi de France sous le nom de Henri IV, tout en laissant le comté en apanage à sa sœur Catherine de Bourbon. Celle-ci, décédée en 1604, sera l'ultime comtesse en titre de Périgord.

Au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIII, la ville est à la frontière d'une région soumise aux rebelles, qui s'étend jusqu'au sud du territoire correspondant à l'actuel département de la Dordogne. Périgueux subit donc des révoltes paysannes mais ne fait pas partie des villes ou châteaux, comme Grignols, Excideuil puis Bergerac, qui ont été pris par les paysans durant cette époque. En octobre 1651, lors de la Fronde, Périgueux accueille les troupes du prince de Condé. En août 1653, elle reste la seule ville du Sud-Ouest hostile au roi, situation qui dure jusqu'au 16 septembre suivant, lorsque ses habitants mettent dehors les frondeurs. C'est en 1669 que le siège cathédral passe de Saint-Étienne-de-la-Cité, ruinée, à la cathédrale Saint-Front, ancienne église de l'abbaye du même nom. En automne 1698, la misère des dernières années, devenue insupportable, amène l'évêque de Périgueux à en appeler à « la bonté du Roy ».

En mars 1783, la ville connait une des plus importantes crues de l'Isle, l'eau noyant la chaussée du pont Saint-Georges et s'élevant jusqu'à 5,21 mètres, record de crue enregistré pour Périgueux. Le clergé, la noblesse et le tiers état viennent de toute la province afin d'élire leurs députés aux États généraux de 1789. Après la création des départements en 1790, l'assemblée départementale se réunit alternativement à Bergerac, Périgueux et Sarlat. Périgueux devient définitivement le chef-lieu de la Dordogne en septembre 1791.

Époque contemporaine

Sous le Premier Empire, la ville, siège de la préfecture, s'agrandit en 1813 en fusionnant avec l'ancienne commune de Saint-Martin. En 1857, Périgueux voit l'arrivée du chemin de fer venant de Coutras et à partir de 1862, l'installation des ateliers de réparation des locomotives et des voitures de la Compagnie du Paris-Orléans. Cette activité survit encore au début du XXIe siècle dans le quartier du Toulon. C'est aussi au XIXe siècle que deux architectes œuvrent à Périgueux. Louis Catoire construit le Palais de justice, le marché couvert du Coderc et le Théâtre — aujourd'hui disparu — et divers immeubles de la place Bugeaud. Paul Abadie restaure la cathédrale Saint-Front.

Seconde Guerre mondiale

En 1939, à la suite de l'avancée des forces allemandes en Alsace et en Lorraine, les habitants de ces deux régions sont évacués et répartis dans le Centre-Ouest et le Sud-Ouest de la France. Périgueux accueille ainsi, dès le 5 septembre 1939, des milliers de Strasbourgeois ; la mairie de Strasbourg s'installe au 2 rue Voltaire, dans les locaux de la Chambre de commerce. Les services administratifs repartent à Strasbourg en juillet 1940, mais le maire, Charles Frey, reste à Périgueux jusqu'au 28 novembre 1944.

Les régiments dissous sur le territoire français sont autorisés à organiser l'Armée d'armistice en zone libre, pour maintenir l'ordre. Le 26e régiment d'infanterie devient donc le nouveau régiment de la Dordogne, en août 1940, à Périgueux. Progressivement, la Résistance apparaît dans la ville : mouvements et réseaux se créent, pour la confection et la diffusion, par exemple, de faux-papiers ou de journaux clandestins. Les résistants, engagés dans l'armée, organisent des sabotages et des attentats. Après avoir servi de dépôt de munitions pour la Résistance, l'Institution Saint-Joseph servit de lieu de réunion où, en juin 1942, a été fondé le mouvement de résistance Combat qui a organisé le maquis A.S., formé le 50e et le 26e R.I.. Les fondateurs sont André Boissière , Gabriel de Choiseul-Praslin , Georgette Claude-Gérard, Raymond Faro, H. Hortala, Edmond Michelet, Jean Sigala et J. Villot. Le 3 octobre 1942, le premier attentat par explosif endommage le kiosque de la Légion française des combattants de la ville, situé place Bugeaud, et provoque une fracture entre les gaullistes et les pétainistes. Les effets de la politique collaborationniste de Vichy finissent par dégrader la popularité de Philippe Pétain, entraînant un certain nombre de poilus dans la Résistance.

Le 11 novembre 1942, les troupes allemandes envahissent la zone libre. Les convois allemands entrent dans la ville et s'installent dans le quartier Daumesnil, contraignant le 26e régiment d'infanterie à se dissoudre six jours plus tard. La Gestapo emménage sur l'actuelle place du Général de Gaulle et fait partie de l'administration locale de l'époque, aidée par Paul Lapuyade, délégué départemental de la Légion des volontaires français, qui collecte de nombreux renseignements pour les nazis.

La Résistance s'intensifie en 1943, provoquant un attentat à la bombe le 9 octobre, qui vise pour la première fois les Allemands, en choisissant comme cible le siège de la Gestapo. Mais des représailles sont immédiatement déclenchées, entraînant l'arrestation de dix-sept résistants et la déportation de la plupart d'entre eux. Le , un nouvel attentat, dirigé contre les Allemands au bureau principal de la gendarmerie, occasionne de nombreux dégâts matériels et des blessés. Une opération répressive est aussitôt organisée, visant majoritairement les Juifs, dont 1 672 sont recensés dans l'arrondissement et 700 dans la ville même. Un important sabotage impulsé par le comité régional des Francs-tireurs et partisans, réalisé par des hommes du Camp Wodli, met hors d'usage, le 13 décembre 1943, une des plus puissantes grues de levage de France, stationnée pour réparation aux ateliers de la SNCF de Périgueux.

Le 10 mai 1944, la milice et la police de Vichy arrêtent et regroupent 211 personnes dans la salle du Palace, puis les transfèrent vers les chantiers du mur de l'Atlantique, pour y effectuer des travaux forcés, les internent dans la Haute-Vienne ou les déportent vers l'Allemagne. Le jour J, les Alliés débarquent en Normandie. Les résistants périgourdins s'attaquent alors à des objectifs militaires afin de paralyser l'ennemi. Les Allemands contre-attaquent en tuant plus de 500 civils. Face à cette situation, l'état-major des Forces françaises de l'intérieur, nouvellement constitué, fixe aux Allemands un ultimatum au 17 août, mais il n'obtient aucune réponse. Le , un plan d'encerclement de Périgueux est en cours. Dans le même temps, le débarquement de Provence provoque un dénouement soudain pour la ville : Hitler décide le retrait de ses troupes basées dans le sud de la France. Après avoir fusillé, dans un premier temps, 35 résistants, puis 14 autres qui avaient été internés, les Allemands abandonnent la ville, sans destruction ni combat, le 19 août 1944.

Depuis la fin de la guerre

Après de fortes pluies entraînant une fonte des neiges accélérée, l'Isle entre en crue centennale et atteint son maximum à 4,50 mètres le 8 décembre 1944, faisant 7 000 sinistrés et inondant un tiers de Périgueux.

En 1945, Hans Kowar, un prisonnier de guerre allemand travaille en Bergeracois, à Nastringues, dans une ferme appartenant à la famille du prêtre Henri Cellerier, qui enseigne la langue allemande à Périgueux. Les deux hommes se lient d'amitié et, revenu chez lui, Kowar fait découvrir sa ville, Amberg, à Cellerier. Dès 1961, une délégation municipale périgourdine se rend à Amberg et le jumelage est officialisé le 2 octobre 1965. L'association des amis d'Amberg est créée en 1993 pour donner lieu jusqu'à aujourd'hui à de nombreux échanges entre étudiants, comme celui qui a lieu chaque année encore, entre le collège Clos-Chassaing et l'Erasmus Gymnasium.

En 1964, le 5e régiment de chasseurs à cheval s'installe dans le quartier Daumesnil. Rattaché à la 15e division d'infanterie en 1977, il intervient au Liban entre 1986 et 1993 et en Yougoslavie de 1992 à 1994, année où il est dissous et quitte donc Périgueux.

Pendant les années 1950 à 1970, le faubourg des Barris se développe sur la rive gauche de l'Isle. Le pont du même nom relie le faubourg et la ville.

À la suite de l'évacuation de 1939 des 80 000 Alsaciens en Dordogne et principalement à Périgueux pour les Strasbourgeois, 20 % restent en Périgord. De ce fait, des relations naissent ; Périgueux et Strasbourg concluent un accord de coopération en 2008, après délibération par le conseil municipal de Périgueux. Située dans le parc, en face du lycée Bertran-de-Born, une stèle marque la reconnaissance de Strasbourg à Périgueux pour l'accueil des réfugiés pendant la Seconde Guerre mondiale.

Population et société

Démographie

Les habitants de Périgueux sont appelés les Périgourdins, parfois les Pétrocoriens, nom tiré du peuple qui avait pour capitale Vesunna.

Seuil de comptabilisation

En 2013, Périgueux est la commune la plus densément peuplée du département, avec plus de 3 000 habitants au kilomètre carré.

Sous l'angle régional, sa population peut être perçue sous différents critères : la population municipale en 2013 : 30 036 habitants, soit la dixième commune la plus peuplée d'Aquitaine ; la population de l'unité urbaine en 2013 : 66 895 habitants, soit la cinquième unité urbaine la plus peuplée d'Aquitaine, derrière Bordeaux, Bayonne, Pau et Agen, ou encore la 99e de France en 2007 ; la population de la communauté d'agglomération en 2013 : 92 200 habitants, soit la cinquième intercommunalité la plus peuplée d'Aquitaine, derrière celles de Bordeaux, de Pau-Pyrénées, de la Côte Basque-Adour et celle d'Agen ; la population de l'aire urbaine en 2013 : 102 855 habitants, soit la cinquième aire urbaine la plus peuplée d'Aquitaine, derrière Bordeaux, Bayonne, Pau et Agen, ou encore la 94e aire urbaine la plus peuplée de France en 2009.

Évolution

Après avoir dépassé les 40 000 habitants dans les années 1940 et 1950, avec un maximum de 40 865 habitants en 1946, la population communale a ensuite décru de façon continue jusqu'à passer sous le seuil des 30 000 habitants au XXIe siècle. En 2010, la commune occupe le 1er rang au niveau départemental sur 557 communes et le 269e au niveau national, alors qu'elle était au 243e en 1999.

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir du , les populations légales des communes sont publiées annuellement dans le cadre d'un recensement qui repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de plus de 10 000 habitants les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les cinq ans.

En 2014, la commune comptait 30 069 habitants, en augmentation de 2,72 % par rapport à 2009 (Dordogne : 1,03 % , France hors Mayotte : 2,49 %)

Pyramide des âges

En 2013, la population de Périgueux présente des caractéristiques atypiques au niveau de la répartition hommes/femmes par âge. En effet, on observe un fort taux d'hommes pour les tranches 15-29 ans (4,6 points en plus) et 30-44 ans (2,4 points en plus). Ceci peut s'expliquer par les offres de formation universitaire, qui attirent davantage les hommes que les femmes.

L'agglomération et l'aire urbaine de Périgueux

L'unité urbaine de Périgueux (l'agglomération) comprend neuf communes appartenant au Grand Périgueux : Bassillac, Boulazac, Champcevinel, Chancelade, Coulounieix-Chamiers, Marsac-sur-l'Isle, Notre-Dame-de-Sanilhac, Périgueux et Trélissac. Elle est peuplée de 66 895 habitants en 2013.

L'aire urbaine, plus étendue, regroupe au total 57 communes, soit 102 855 habitants en 2013.

Immigration

En 2013, la population immigrée représentait 2 037 personnes sur les 30 043 habitants de la commune, soit 6,8 % de la population municipale. On comptait 977 hommes et 1 060 femmes.

Le nombre d'étrangers était, quant à lui, de 1 558 personnes, soit 5,2 % de la population totale.

Enseignement

La commune de Périgueux est située dans l'académie de Bordeaux.

Enseignement primaire

En 2012, au niveau de l'enseignement primaire, la commune dispose de onze écoles maternelles publiques, d'une école maternelle privée, de huit écoles élémentaires publiques, et de six écoles élémentaires privées.

Enseignement secondaire

La région gère trois lycées généraux et technologiques, quatre lycées professionnels et le département gère sept collèges sur la commune :

Enseignement supérieur

Le site universitaire de Périgueux (implanté à la Grenadière) rassemble des formations délocalisées de l'université de Bordeaux ainsi que l'École supérieure du professorat et de l'éducation. Les différents établissements sont le département d'études juridiques et économiques de Périgueux (droit, AES, capacité en droit, licence ED3S), l'IUT de Périgueux-Bordeaux IV, l'IUP, l'ESPE, l'IFSI et IFSA.

Le lycée public Bertran-de-Born dispose de classes préparatoires aux grandes écoles littéraires et scientifiques (filières PCSI et PC).

Taux de scolarisation

En 2013, sur l'ensemble de la population âgée de 2 à 5 ans, soit 1 071 enfants, 816 sont scolarisés, soit 76,2 %. Sur l'ensemble des 6 à 10 ans, 99,3 % des 1 402 enfants sont scolarisés, soit 1 392 recensés. Entre 11 et 14 ans, 98,6 % des 1 145 personnes sont scolarisées, soit 1 129 individus. Sur la population comptant 981 personnes qui ont entre 15 et 17 ans, 944 sont scolarisées, soit 96,2 %. Pour les 18 à 24 ans, sur les 3 893 recensées, 53,4 %, soit 2 078 individus, sont scolarisés. La population comprise entre 25 et 29 ans se compose de 1 999 personnes dont 143 sont scolarisées, soit 7,2 %. Pour celles âgées de 30 ans ou plus, seulement 0,6 % de cette population comptant 18 929 personnes est scolarisée, soit 115.

Santé

La commune possède son centre hospitalier : le Centre hospitalier de Périgueux (CHP), qui est reconnu par le Schéma régional d'organisation sanitaire III d'Aquitaine (2006-2011) comme l'établissement de recours pour le territoire du Périgord (400 000 habitants). Il possède un équipement médico-technique et les compétences suffisantes pour assurer une prise en charge médicale et chirurgicale optimale des patients, dans les conditions de sécurité exigées par la réglementation. Le président de son conseil de surveillance est Michel Moyrand, actuel maire de la commune.

En 2013, l'hôpital a un budget d'exploitation d'environ 188 millions d'euros. Cette même année, le centre compte 1 269 lits et places répartis sur différents secteurs médicaux, gérés par 2 600 professionnels et 180 médecins. En plus des activités médicales et chirurgicales, le centre s'occupe aussi de deux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), rue Philippe-Parrot et avenue Georges-Pompidou, comptant 487 lits .

La Polyclinique Francheville et la Clinique du Parc secondent l'hôpital.

Manifestations culturelles et festivités

La Félibrée à Périgueux

La Félibrée est une fête populaire occitane organisée chaque année, dans une ville ou un village du Périgord. Elle s'est déroulée à Périgueux en 1907, 1927, 1946, 1980 et 2001.

Festivals de musique

Depuis 1985, tous les ans en juillet et août, a lieu le « Concours de la Truffe d'Argent », consacré à la chanson francophone, avec plusieurs catégories et trophées (32e édition en 2016). Il y avait également le festival des « Musiques de La Nouvelle-Orléans à Périgueux » (MNOP) en août qui, après sa 11e édition en 2011, n'a pas été reconduit en 2012 pour des raisons financières. Un nouveau festival, « Musiques de La Nouvelle-Orléans en Périgord », non plus lié à Périgueux mais à plusieurs autres communes du département, s'est tenu du 26 juillet au 11 août 2012 et a été suivi d'un concert à Boulazac le 13 octobre. En août, le Festival Sinfonia en Périgord est consacré à la musique baroque. Un autre, le festival Macadam Jazz, organise des concerts sur les places du centre-ville les mardis en juillet et août.

Fêtes et foires

La Fête de Saint-Georges a lieu tous les ans, le premier week-end de mai (129e édition en 2017), depuis au moins la fin des années 1880. Tout le long de la rue Talleyrand-Périgord, elle concentre de nombreux manèges et attractions foraines. Une course cycliste et un concours de pêche sont organisés à cette occasion et elle se termine traditionnellement par un feu d'artifice.

Annuelle également, la « Foire-exposition de Périgueux » se déroule pendant neuf jours en septembre, au parc des expositions de Marsac-sur-l'Isle, avec diverses animations et conférences. En 2014, selon Christophe Fauvel, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne, la foire-exposition de Périgueux est la troisième foire d'Aquitaine, après celles de Bordeaux et de Pau, et le « premier événement commercial du département ». Cette même année, sa 71e édition a attiré 59 631 visiteurs contre 47 027 en 2013. En 2017 se tient sa 74e édition. Jadis, la foire primitive de Périgueux avait lieu sur les boulevards et places de la ville, de la place Bugeaud à la place Tourny et, pour les animaux, sur l'ancienne place Francheville.

Autres événements

Même si avant la Seconde Guerre mondiale, certains quartiers organisaient déjà des festivités le jour de Mardi gras, le carnaval est devenu un important rendez-vous des Périgourdins depuis 1984 : les premières éditions se déroulaient encore le Mardi gras, avec demi-journée libre pour les élèves, puis elles ont migré vers un dimanche de la mi-mars, avec défilé de chars dans toute la ville. La journée se termine traditionnellement à proximité de la cathédrale Saint-Front, sur les quais au bord de l'Isle, par le jugement puis la crémation de « Pétassou ». Tous les deux ans (années paires) en novembre, depuis 1990, se déroule le Salon international du livre gourmand (14e édition en 2016). À Périgueux, tous les mercredis sont « gourmands » et « créatifs », avec l'aide de la mairie. Un festival interdisciplinaire explorant les affinités entre la poésie actuelle et les autres arts, organisé par l'association « Féroce marquise », se déroule chaque année depuis 2002 : le Festival Expoésie (15e édition début mars 2016). Fin juillet, c'est la « Foire de l'écologie » : stands de produits alimentaires et autres, espaces éducatifs, ateliers créatifs pour les enfants, carrefour d'information avec organisation d'une table ronde, et pour finir un bal. Créé en 1983, le festival international du mime et du geste Mimos se déroule fin juillet, début août. Des soirées « Roller Boulevard » sont organisées en juin. Le « Festival du cinéma latino-américain » anime la ville en octobre. Une « Semaine Internationale de la Solidarité » a lieu chaque année en novembre. Un « Festival Art et Eau » a été organisé en juin 2011. La « Fête de la Moto » a lieu en juin. Le soir du 14 juillet et la veille sont animés chaque année par un grand bal populaire organisé par les pompiers de la ville. Chaque année, un dimanche de début août, plusieurs dizaines de peintres ou dessinateurs s'éparpillent à travers la vieille ville pour y exprimer sa diversité architecturale lors du concours du « Cadre d'or » (31e édition en 2017 avec une trentaine de peintres).

Sports

Équipements sportifs

Le stade Francis-Rongiéras porte le nom d'un ancien rugbyman du Club athlétique périgourdin, décédé en 1991. Ce club en est le résident. Sa capacité d'accueil habituelle est de 6 300 places mais 10 000 personnes ont pu y assister en janvier 2010 à la rencontre de coupe de France entre le Trélissac Football Club et l'Olympique de Marseille, et il dispose du stade Roger-Dantou comme annexe. Le club de rugby de Périgueux présente un grand palmarès, avec cinq titres de champion de France en deuxième division fédérale dont deux dans les catégories Juniors A et B, finaliste lors du championnat de France de 1998 dans le groupe A2, vainqueur du Challenge de l'Espérance en 2009, et finaliste en Fédérale 1 en 2011. Le club de basket de Boulazac, communément appelé le BBD, a joué à l'origine à Périgueux sous le nom d'USPB, mais la création d'une salle omnisports à Boulazac, en 1992, a incité les dirigeants à migrer en banlieue.

Une salle omnisports est située dans le quartier du Toulon. La voie verte des berges de l'Isle s'étend sur 15 km et permet de relier la communauté d'agglomération périgourdine d'est en ouest. Trois passerelles, où peuvent se déplacer piétons, coureurs et cyclistes, permettent de franchir la rivière. Elle a obtenu le 2e prix européen 2007 des voies vertes. La Filature de l'Isle regroupe les locaux de différentes associations sportives mais aussi d'une école de musique et de studios. Un fronton situé rue des Izards sert aux deux clubs de pelote basque : AS3P et l'école de pelote de Périgueux. La ville a également un lieu public pour pratiquer le golf, un terrain équestre, un complexe tennistique, une salle de billard et de bridge, un skatepark, une base nautique de canoë-kayak et deux boulodromes, l'un route d'Angoulême et l'autre place du 8-Mai-1945. La piscine Bertran-de-Born, qui a ouvert ses portes le 1er mars 2014, accueille les clubs de natation et les scolaires. Périgueux possède aussi plusieurs gymnases : un dans le quartier du Gour de l'Arche, un annexé à l'établissement scolaire Bertran-de-Born, un autre dans le quartier Saint-Georges, un dans le quartier Clos-Chassaing et un près de l'église Saint-Étienne-de-la-Cité.

Évènements sportifs

Périgueux a été trois fois ville étape du Tour de France, en 1961, en 1994 et 2014 (deux contre-la-montre). La 18e étape de l'édition 2007, reliant les villes de Cahors et d'Angoulême, a traversé la ville. La seule étape contre-la-montre du Tour de France 2014 a relié Bergerac et Périgueux le 26 juillet. Périgueux est la ville-départ de la 10e étape du Tour de France 2017, menant à Bergerac.

Le 10 janvier 2010, à l'occasion du match de football FC Trélissac-OM, une affluence record au stade Francis-Rongiéras a dépassé sa capacité, avec plus de 10 000 spectateurs.

Plusieurs compétitions régionales, voire nationales, se tiennent chaque année à Périgueux. En mai, pendant les fêtes de Saint-Georges, a lieu une course cycliste. Le même mois se déroulent également un tournoi de l'école de rugby et un semi-marathon. En juin, ont lieu l'Open Engie du Périgord, tournoi de tennis féminin (19e édition en 2015), un triathlon et une autre course cycliste, les « 100 tours des boulevards ». Un jumping national se déroule en juillet. Au mois d'août, c'est le tournoi des vétérans de tennis et le « National de pétanque ». En 2012, quelque 2 000 boulistes ont participé à la trentième édition de cette compétition, sur les allées de Tourny. La 35e édition de 2017 pourrait cependant être la dernière car des travaux d'aménagement de 120 places supplémentaires de stationnement y sont prévus en 2018. En septembre a lieu une course à pied nommée les « Foulées de Saint-Georges », ainsi que la coupe de golf de la ville. En octobre et novembre, se déroule une compétition de canoë-kayak sur l'Isle. Fin novembre ou début décembre, un évènement sportif est organisé par le CAP triathlon sur la voie verte des berges de l'Isle, les « 10 km du Canal et de la voie des Stades » (20e édition début décembre 2016).

Cultes

Les catholiques prédominent dans la ville, qui est le siège épiscopal du diocèse de Périgueux, institué dès le IIIe siècle. En 1854, sa dénomination complète devient diocèse de Périgueux et Sarlat. Depuis 1983, il est jumelé avec le diocèse de Garoua au Cameroun. Son titulaire depuis 2004 est Mgr Michel Mouïsse. Le culte est assuré dans cinq églises : la cathédrale Saint-Front, les églises Saint-Étienne-de-la-Cité, Saint-Georges, Saint-Jean-Saint-Charles et Saint-Martin.

Les protestants évangéliques disposent de deux églises ; les protestants réformés bénéficient d'un temple de l'Église réformée de France, rue Antoine-Gadaud.

Les musulmans, de l'Association des Musulmans de Périgueux, se réunissent à la mosquée de la ville, rue du Tennis.

Les Juifs disposent d'une synagogue, rue Paul-Louis-Courier.

On recense également, en faible nombre, des adeptes du mormonisme, officiellement appelé l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, rue Combe-des-Dames. Les Témoins de Jéhovah ont un lieu de culte près de la ville, à Coulounieix-Chamiers.

Économie

Périgueux était le siège de la chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne (CCI) jusqu'en décembre 2009 lorsque son pôle interconsulaire a emménagé dans la zone d'activités « Cré@vallée Nord » à Coulounieix-Chamiers.

Avec un produit intérieur brut de 86,3 milliards d'euros en 2010, l'Aquitaine est la sixième région la plus riche de France, produisant 4,5 % de la richesse nationale. Périgueux est l'un des contributeurs de ce PIB.

Revenus de la population

En 2010, le revenu fiscal médian par ménage était de 20 362 €, ce qui plaçait Périgueux au 29 838e rang parmi les 31 347 communes de plus de 50 ménages en métropole.

Emploi

En 2012, la population âgée de 15 à 64 ans s'élevait à 19 511 personnes, parmi lesquelles on comptait 71,8 % d'actifs dont 58,6 % ayant un emploi et 13,2 % de chômeurs.

La même année, on comptait 22 207 emplois dans la commune, contre 21 876 en 1999. Le nombre d'actifs ayant un emploi et résidant dans la commune étant de 11 582, l'indicateur de concentration d'emploi est de 191,7 % ce qui signifie que la commune offre quasiment deux emplois pour un habitant actif, ce qui est exceptionnel.

En 2012, parmi tous les actifs de Périgueux âgés de plus de 15 ans ayant un emploi, 61,6 % soit 7 131 personnes travaillent à Périgueux, et les 38,4 % restants, soit 4 451 recensés, travaillent dans une autre commune.

En 2012, sur les 11 582 employés habitant à Périgueux, 10 246 sont des salariés — soit 88,5 % —, et 1 336 des non-salariés — soit 11,5 %.

En 2012, sur la population active des 15 à 64 ans, on comptait à Périgueux 2 567 chômeurs, soit 18,3 % des actifs.

Diplômes et formation

Sur les 22 570 habitants de 15 ans ou plus, non scolarisés, recensés en 2012, 23,8 % ont au moins un CAP ou un BEP ; 17,8 % ont au moins le baccalauréat ou un brevet professionnel ; 12,4 % ont un niveau bac +2 ; et 14,3 % ont bac +3 ou plus.

Entreprises et commerces

Au 31 décembre 2013, Périgueux comptait 3 625 établissements : 2 532 dans le commerce, les transports ou les services divers, 718 relatifs au secteur administratif, à l'enseignement, à la santé ou à l'action sociale, 226 dans la construction, 142 dans l'industrie, et sept dans l’agriculture, la sylviculture ou la pêche.

En 2013, 251 entreprises ont été créées à Périgueux dont 182 par des auto-entrepreneurs.

En 2014, le principal employeur de la ville est le centre hospitalier avec près de 2 500 personnes, suivi par le Technicentre des ateliers SNCF et la ville de Périgueux. Le premier employeur privé sur la commune est la Polyclinique Francheville qui emploie 400 personnes en 2016.

Parmi les principales entreprises privées ayant leur siège social en Dordogne, cinq dont le siège social est à Périgueux figuraient parmi les 50 premières en termes de chiffre d'affaires HT en 2007 :

- la Polyclinique Francheville (activités hospitalières) : 20e avec 33 836 k€ de chiffre d'affaires HT ;

- Somatherm (fabrication d'articles de robinetterie) : 23e avec 31 796 k€ de chiffre d'affaires HT ;

- Magot Cavard (entretien et réparation de véhicules automobiles légers) : 31e avec 25 219 k€ de chiffre d'affaires HT ;

- Pierre Champion (préparation industrielle de produits à base de viande) : 42e avec 17 389 k€ de chiffre d'affaires HT ;

- Disper (supermarchés) : 43e avec 17 204 k€ de chiffre d'affaires HT.

En 2012/2013, elles ne sont plus que deux :

- Somatherm : 18e avec 35 797 k€ de chiffre d'affaires HT ;

- la Polyclinique Francheville : 22e avec 33 011 k€ de chiffre d'affaires HT.

Par secteur d'activité économique dans le département en 2012-2013 :

- dans les services,

- la Polyclinique Francheville se classe au 3e rang,

- SARL Claudette intérim (activités des agences de travail temporaire) est 16e avec 7 532 k€,

- Selarl imagerie radiothérapie oncologie (activités de radiodiagnostic et de radiothérapie) est 17e avec 7 393 k€,

- Semitour Périgord (gestion des sites, monuments historiques et attractions touristiques similaires) est 32e avec 5 386 k€ ;

- dans le BTP,

- les Maisons Omega (construction de maisons individuelles) se classent au 8e rang avec 9 229 k€,

- Allo artisans maisons Tradimat (travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment) est 34e avec 4 306 k€,

- SA Paul Beauvieux (travaux d'installation électrique) est 45e avec 3 729 k€,

- Entreprise Sylvain Salleron (travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation) est 47e avec 3 599 k€ ;

- dans le commerce, Somatherm se classe 9e.

Périgueux abrite dans le quartier du Toulon des ateliers de réparations de la SNCF qui emploient 540 personnes en 2016. Les voitures « Corail » et « Téoz » y sont rénovées ainsi que les trains TER et toutes les climatisations de l'Eurostar et des TGV de France. Depuis 1970, l'agglomération accueille également dans la zone industrielle de Boulazac, à la périphérie de la ville, l'imprimerie des timbres-poste et valeurs fiduciaires (ITVF) d'où provient la totalité des timbres émis en France, soit 4 milliards de timbres par an. Elle emploie 700 personnes. La commune de Marsac-sur-l'Isle, membre de l'agglomération, accueille l'usine de production agroalimentaire, FroMarsac — les produits laitiers du Groupe Bongrain —, producteur notamment des célèbres fromages industriels, St Môret, Chavroux et Tartare.

Le marché alimentaire de Périgueux a lieu tous les mercredis et samedis matins en centre-ville, sur les places de l'ancien Hôtel-de-Ville, Saint-Silain, de Verdun et dans la rue de Vésone. Tout au long de la semaine, il se déroule dans la halle et la place du Coderc. Le mercredi toute la journée a lieu un marché bazar et textile, sur l'esplanade Badinter, la place Bugeaud et le boulevard Michel-de-Montaigne. Les samedis d'été se déroule le marché aux truffes et de mi-novembre à mi-mars se déroule celui du marché au gras.

Tourisme

Commune touristique incontournable, située en plein cœur du Périgord, et pouvant accueillir les touristes dans dix hôtels en centre-ville, Périgueux est classée station de tourisme, ville d'art et d'histoire (depuis 1987) et compte un important secteur sauvegardé depuis 1980. Périgueux accueille les visiteurs de la vallée de l'Isle et les pèlerins des chemins de Saint-Jacques de Compostelle depuis 2 000 ans. Des promenades urbaines sont organisées par l'office de tourisme pour faire découvrir l'histoire de la ville, et sont commentées par des guides agréés par le ministère de la Culture et de la Communication, tout ceci en plus des musées, des monuments historiques et du parcours de 4,5 km du petit train, afin de faire découvrir la ville aux touristes. De plus, il existe depuis 2015 un sentier nautique sur l'Isle pour observer les monuments de la ville depuis Vesunna I, un rabaska réservé à cet effet. Pour trouver les sites périgourdins à visiter, l'office de tourisme a développé des applications mobiles, notamment « Périgueux Tour » en 2011, qui renseigne à propos des activités organisées par la ville.

Culture locale et patrimoine

Périgueux appartient au réseau national des Villes et pays d'art et d'histoire.

Équipement culturel

Musées

La ville compte trois musées qui ont tous trois l'appellation musée de France en raison de la qualité de leurs collections. Le musée d'art et d'archéologie du Périgord, premier musée du département, est créé en 1835. Le musée militaire du Périgord est créé en 1911 pour garder en mémoire l'héroïsme de la Garde Nationale de Périgueux et du 22e régiment des mobiles de la Dordogne de 1870 et de 1871. Le musée gallo-romain Vesunna est une création récente de l'architecte Jean Nouvel. Ils permettent ensemble d'appréhender l'histoire locale à travers des collections archéologiques depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Le premier possède aussi de très belles collections d'Afrique et d'Océanie, pièces rapportées par les Périgourdins lors de leurs voyages depuis le milieu du XIXe siècle.

Théâtres, cinéma et salles de concerts

Périgueux dispose d'un complexe cinématographique Cap Cinéma, de deux théâtres : Le Palace et L'Odyssée ; du Centre départemental de la communication, et d'une salle de musiques amplifiées affiliée au réseau Fédurok : le Sans Réserve.

Bibliothèques

Créée en 1809, la médiathèque Pierre-Fanlac (anciennement bibliothèque municipale de Périgueux) se compose d’un établissement central et de trois annexes : le Gour de l’Arche, Saint-Georges et le Toulon. Ses collections comptent plus de 50 000 documents patrimoniaux, et elle propose plus de 130 000 ouvrages au prêt. Périgueux compte également l'espace culturel François-Mitterrand et la bibliothèque départementale de prêt.

Architecture civile et militaire

La ville de Périgueux recèle les vestiges gallo-romains de l'ancienne cité de Vésone : les restes de la domus des Bouquets (villa gallo-romaine) au-dessus desquels l'architecte Jean Nouvel a construit le musée Vesunna. Ces vestiges sont classés monuments historiques depuis 1963. Le jardin des Arènes est entouré par les vestiges de l'amphithéâtre romain du IIe siècle, classés en 1840. La tour de Vésone, classée en 1846, reste le seul vestige d'un fanum dédié à Vésone, déesse tutélaire de la ville. Cette tour correspond à la cella, c'est-à-dire, la partie centrale sacrée où seuls les prêtres avaient accès.

La ville a conservé de nombreux bâtiments médiévaux et Renaissance : le château Barrière, du XIIe au XVIe siècle, classé monument historique depuis 1862, est bâti sur l'enceinte antique construite au début du IIIe siècle. Sur vingt hectares s'étend le secteur sauvegardé du centre-ville médiéval et Renaissance, dont la rue Limogeanne, avec notamment l'hôtel Fayard dit « maison Estignard » et aux nos 1, 3 et 5 un groupe de maisons d'époque Renaissance. La tour Mataguerre, dernière tour existante du rempart, est accessible en visite. Elle est classée depuis 1840. En bord de rivière, à proximité de la cathédrale, les maisons des Quais forment un ensemble architectural composé de trois demeures mitoyennes, l'hôtel Salleton inscrit en 1938, la maison des Consuls et la maison Lambert, toutes deux classées depuis 1889. Également au bord de l'Isle, un étrange bâtiment en torchis et à pans de bois, l'eschif, improprement appelé « Vieux moulin » ou encore « moulin de Saint-Front », semble tenir miraculeusement sur sa base. Il est classé depuis 1977. Rue Aubergerie, l'hôtel de Sallegourde est inscrit depuis 1931 pour sa tour et sa tourelle.

L'hôtel de préfecture de la Dordogne, bâti au XIXe siècle, présente une façade Second Empire ; ses salons sont de véritables œuvres d'art. Il est inscrit au titre des monuments historiques depuis 1975. Le palais de justice de style néoclassique est inscrit en partie depuis 1997. Au bord de l'Isle, 200 mètres au nord-est de la cathédrale, l'hôtel de Fayolle du XVIIe siècle est inscrit depuis 1970 pour son porche. À moins de cent mètres de la cathédrale, la loge maçonnique, inscrite en 1975 pour ses façades et ses toitures, offre des façades de style mauresque balkanique.

La voie verte qui longe l'Isle et traverse l'agglomération de Trélissac à Marsac-sur-l'Isle en passant par Périgueux a reçu le 2e prix européen des voies vertes en 2007 dans la catégorie « Mobilité ».

Périgueux compte quatre cimetières : le cimetière Saint-Georges, boulevard du Petit-Change ; le cimetière de l'Ouest, rue Louis-Blanc ; le cimetière du Nord, avenue Georges-Pompidou et le cimetière Saint-Augûtre, avenue de l’Amiral-Pradier, sur la commune voisine de Coulounieix-Chamiers.

Architecture religieuse

Institué dès le IIIe siècle, le diocèse de Périgueux a compté, y compris sa cathédrale, jusqu'à dix-huit églises, dont seulement cinq subsistent actuellement.

La cathédrale Saint-Front est bâtie dans le centre-ville de Périgueux, sur le tombeau de saint Front de Périgueux, l'évangélisateur légendaire du Périgord, qui a donné son nom au quartier central de la ville (« Puy-Saint-Front ») au Moyen Âge. Simple église à l'origine (aux débuts du Ve siècle), elle a subi plusieurs destructions et reconstructions, pour devenir, à partir de 1669, la cathédrale du diocèse de Périgueux. Elle est classée monument historique en 1840, érigée aussi en basilique mineure en 1897, et inscrite au patrimoine de l'humanité au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 1998. Cette cathédrale à coupoles a été presque entièrement reconstruite lors de la restauration entreprise par Paul Abadie au XIXe siècle. Par la suite, cet architecte s'en inspira pour la construction du Sacré-Cœur à Paris. Le chemin de croix peint vers 1850 par Jacques-Émile Lafon a été restauré en 2002.

Outre la cathédrale, la ville comprend quatre autres églises catholiques.

L'église Saint-Étienne de la Cité, ancienne cathédrale du diocèse de Périgueux jusqu'en 1669, devient simple église paroissiale en 1673. Cette église romane, des XIe et XIIe siècles, était coiffée de quatre coupoles, et fut ruinée par les Huguenots en 1577. De fait, il n'en reste plus aujourd'hui que les deux travées orientales. L'édifice est classé en 1840.

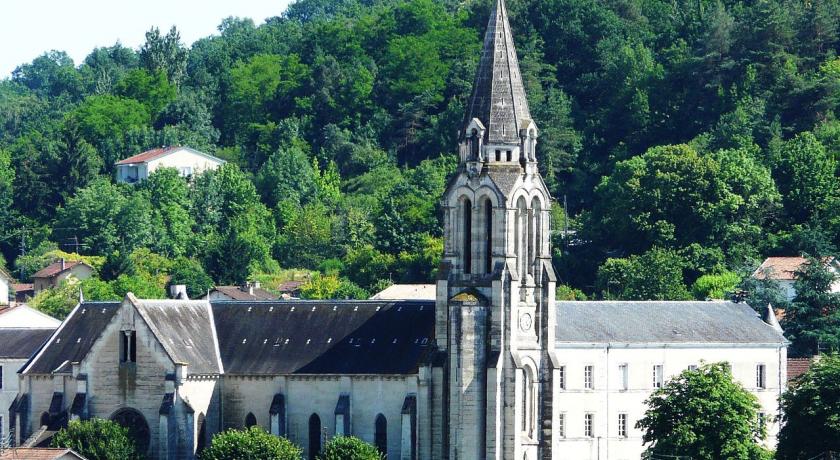

En remplacement d'une ancienne église située à une centaine de mètres, l'église Saint-Georges, dans le quartier du même nom, fut construite entre 1852 et 1870, selon les plans des architectes Paul Abadie, Antoine Lambert et Vauthier. Elle est érigée en paroisse dès 1854, la messe s'effectuant dans une chapelle provisoire.

L'actuelle église Saint-Martin (quatrième du nom), d'abord construite entièrement en bois de 1868 à 1870, fut rebâtie en maçonnerie, entre 1870 et 1875, selon les plans d'Antoine Lambert, validés par Paul Abadie. Elle devient paroisse en 1863.

L'église Saint-Jean-Saint-Charles, dans le quartier du Toulon, bâtie entre 1879 et 1892, était à l'origine une chapelle annexe de l'église Saint-Martin. Elle fut érigée en paroisse en 1907 et son clocher fut ajouté en 1911. Outre la cathédrale et les églises paroissiales, Périgueux abrite également un couvent, dédié à sainte Marthe, et dont la chapelle Saint-Jean-Baptiste de l'ancien évêché de Périgueux est classée depuis 1888, datant du XVIe siècle avec des voûtes ornées d'arabesques de la Renaissance.

Patrimoine religieux disparu

Au fil des siècles, pas moins de dix-huit églises, toutes situées en rive droite de l'Isle à l'exception de l'église Saint-Georges, ont disparu de Périgueux.

En rive gauche de l'Isle, une première église Saint-Georges apparaît dans les textes au XIIIe siècle. Reconstruite en 1460 sur l'ordre du cardinal Hélie de Bourdeilles, elle fut vendue comme bien national en 1791 avant d'être transformée en maison d'habitation et détruite au siècle suivant. À une centaine de mètres de distance fut érigée de 1852 à 1870 l'actuelle église Saint-Georges.

Dans le quartier de la Cité, on en compte deux, et peut-être trois. L'église Notre-Dame de Leydrouse était un édifice probablement d'époque romane, situé rue Romaine, au sud-ouest de l'ancienne cathédrale Saint-Étienne. Mesurant 14 × 7 m, trois de ses travées voûtées subsistaient encore en 1905. Il pourrait s'agir du même édifice que l'église Sainte-Marie qui se situait sur une portion importante de la place de la Cité, avec une rue qui en évoque encore le souvenir, dans le prolongement de l'ancienne cathédrale Saint-Étienne. Les deux bâtiments n'étaient séparés que de quelques mètres. L'église Saint-Astier était située dans la rue du même nom, près de l'actuelle église Saint-Étienne-de-la-Cité, et à l'ouest de l'église Notre-Dame de Leydrouse.

Trois églises ont disparu dans le quartier de Vésone. L'église Saint-Pierre-ès-Liens, était située à l'angle du boulevard de Vésone et à l'emplacement du no 33 de la rue Saint-Pierre-ès-Liens. Datant du XIe siècle, elle, était le siège d'une paroisse et fut démolie en 1889. L'église Saint-Jean-l'Évangéliste puis Saint-Cloud était située à l'angle sud du boulevard de Vésone et de la rue Saint-Pierre-ès-Liens, tout près de l'église ayant ce dernier nom. C'était un édifice roman qui fut vendu comme bien national en 1791 ; il servit de forge puis d'entrepôt, et fut démoli en juillet 1899. L'église Saint-Pierre-l'Ancien ou Saint-Pé-Laneys était située à l'ouest de la tour de Vésone et au sud-est de la cité administrative - ancienne caserne Bugeaud - et sur l'emplacement d'une ancienne villa gallo-romaine, dite villa de Vésone, au centre du cimetière Saint-Pierre, dit cimetière des Pendus, aujourd'hui disparu. C'était l'une des plus vieilles églises de la ville, qui servait de départ à toutes les processions d'intronisation des évêques. Elle fut détruite avant 1726.

À proximité de l'Isle, on en compte six autres. L'église Saint-Jacques puis Sainte-Claire était située à l'emplacement de l'actuelle caserne des pompiers. Elle mesurait 24 m x 11 et datait du XIIe siècle. L'église s'installa entre 1279 et 1290 dans un monastère de clarisses et dura jusqu'à la Révolution. Le monastère fut ruiné par les Huguenots en 1575, puis rebâti en 1590. Il devint un hôpital en 1793, puis une prison et une caserne au début du XIXe siècle ; en 1828, c'est de nouveau une caserne à côté de laquelle sont installés des abattoirs lors de la décennie suivante. Enfin en 1973, les locaux sont transformés en caserne des pompiers. L'église Saint-Hilaire se situait non loin de l'église Saint-Jacques. Elle devint, à partir de 1699, la chapelle des pénitents gris. Ancienne chapelle, l'église Saint-Gervais a été une église paroissiale située près de l'actuel pont de la Cité. Puis une autre chapelle du même nom, connue au XVIIe siècle, était située à l'actuel emplacement de la rue homonyme ; devenue une étable en 1826, elle fut rasée en 1858. L'église Saint-Eumais, dite aussi Saint-Chamassy ou Saint-Yomay, était une ancienne église paroissiale aux XIIIe et XIVe siècles, devenue une simple chapelle au XVIIe siècle. Elle était située près du moulin du Rousseau, dans la rue du Rousseau, tout près de l'Isle. L'église Sainte-Eulalie était une église paroissiale fort ancienne qui n'existait déjà plus en 1389. Elle a donné son nom à une rue devenue ensuite la rue Littré. Sur son emplacement approximatif fut construite, au milieu du XIXe siècle, la chapelle Sainte-Eulalie du lycée Bertran-de-Born. Sur l'emplacement de ce lycée existait depuis le XVIe siècle l'église Saint-Benoît, érigée par les moniales de l'abbaye de Ligueux. Elle a disparu, transformée successivement en chapelle, en pensionnat, puis en collège et enfin en lycée en 1848.

Dans le reste de la ville, six autres églises ont aussi disparu. L'église Saint-Silain était située sur l'actuelle place de l'Hôtel-de-Ville, face à la mairie. Église fort ancienne qui mesurait 31 à 32 mètres de long sur 10 à 18 m de large et qui avait un cloître accolé côté sud, elle était le siège de la paroisse du Puy-Saint-Front et fut détruite pendant la Révolution, entre 1793 et 1798. L'église Saint-Louis, bâtie à la fin du XVIIe siècle à côté de l'hôpital de la Manufacture (actuellement rue Wilson), mesurait 27 m x 8. Elle fut démolie en 1851 et remplacée en 1854 par la chapelle Saint-Louis, détruite en 1950. L'église Saint-Martin (deuxième du nom) succéda à un premier édifice du même nom, dévasté par les Normands en 849. Elle était située vers l'angle des rues Wilson et Antoine-Gadaud, les Dominicains en firent la chapelle de leur infirmerie. Elle mesurait 11 m x 32 et devint par la suite la chapelle Sainte-Ursule. Elle fut démolie au XIXe siècle par les Ursulines qui firent rebâtir une nouvelle chapelle, aujourd'hui elle aussi disparue, au même emplacement. L'église Saint-Martin (troisième du nom), située à l'angle des rues Gambetta et Maleville, était le siège de la paroisse Saint-Martin et de la commune du même nom. Elle mesurait 15 m × 20 et le culte y était encore célébré en 1871. L'église Charles, dans le quartier du Toulon, se trouvait près du gouffre du Toulon, au-delà de la ligne de chemin de fer Limoges - Périgueux, non loin d'un ancien passage à niveau. Elle mesurait 12 m x 16 et datait du XIe siècle. Fortement détériorée par les Anglais puis par les Huguenots, restaurée à chaque fois, elle devint un cabaret mal famé au XVIIIe siècle, et fut détruite plus tard. La « rue de l'Église-Charles » en porte encore le nom en souvenir, bien que certains plans et le cadastre évoquent, de façon erronée, la « rue de l'Église-Saint-Charles ».

Langue et culture périgourdines

Périgueux, située au nord de l'Occitanie, a pour langue vernaculaire traditionnelle le limousin, une des formes de l'occitan.

Au Moyen Âge, la langue limousine est portée par les troubadours, de cour en cour dans toute l'Europe occidentale. L'abbaye Saint-Martial de Limoges fait de la région limousine l'un des centres culturels les plus importants du monde occitan. Jusqu'au XVIe siècle, le dialecte limousin est la langue officielle de la province ; il reste la langue orale dominante jusqu'au début du XXe siècle — y compris dans certains quartiers populaires de milieux urbains de Limoges ou de Saint-Junien — époque à partir de laquelle le français prend le dessus. L'UNESCO classe le limousin « sérieusement en danger », dans son Atlas UNESCO des langues en danger dans le monde. Le limousin est surtout employé par les habitants des zones rurales âgés de plus de 70 ans et son utilisation a encore tendance à décliner. Mais la plupart des Limousins de naissance connaissent, lorsqu'ils ne comprennent pas parfaitement la langue, des expressions, proverbes ou autres chansons en langue occitane qui font partie de leur patrimoine culturel.

Un mouvement culturel régionaliste pan-occitan, le Félibrige, fait néanmoins survivre la langue limousine. Fondé en Provence en 1854, il s'exprime à Périgueux en 1907, 1947, 1976 et en 1989, par la représentation, ces quatre années, du Congrès du Félibrige, par la création en 1901 de l'école félibréenne Lo Bornat dau Perigòrd, et par la présence du poète et majoral du Félibrige en Périgord, Marcel Fournier. Un autre mouvement du même type, affilié du Félibrige et inspiré de ce dernier et de Frédéric Mistral, nommé la félibrée, organise chaque été une grande fête populaire occitane, dans une ville ou un village du Périgord.

À Périgueux, on compte une école associative bilingue occitane Calandreta, accueillant 45 « calandrons », scolarisés de la petite section de maternelle au CM2.

Périgueux dans les arts

La ville possède un centre culturel : la Visitation, où peuvent se pratiquer la musique, les arts plastiques, la danse et le théâtre. Depuis mars 2004, est ouverte une galerie associative nommée « L'app'Art ». Des expositions d'art sont organisées tout au long de l'année. Le cinquième art est représenté par la bibliothèque municipale. Quant aux arts du spectacle, Périgueux possède un théâtre municipal de 850 places en gradin (l'Odyssée), un autre théâtre de 210 places (le Palace) et une salle de concert de musiques amplifiées de 500 places, le Sans-Réserve.

Le musée le plus renommé de la ville, le Musée d'art et d'archéologie du Périgord, accueille depuis 1835 des collections archéologiques, des vestiges gallo-romains provenant notamment de Vesunna, des collections de géologie et de minéralogie, ainsi que des collections préhistoriques et médiévales issues des recherches en Périgord. S'ajoutent à celles-ci des collections archéologiques d'Afrique du Nord, plus particulièrement d'Égypte et de Tunisie, mais aussi de Grèce et d'Italie. Tous les arts y sont représentés : peinture, sculpture, en passant par la photographie et les arts appliqués. Le Musée militaire du Périgord retrace l'histoire militaire du département de la Dordogne avec quelques estampes et documents divers. Et le troisième musée de la ville, le Musée Vesunna, met en valeur les vestiges d'une villa gallo-romaine par-dessus lesquels il a été construit.

À part dans les bibliothèques et les musées, la littérature s'exprime elle aussi par divers auteurs qui publient leurs livres dans les cinq maisons d'édition de la ville.

Périgueux possédait en 1929 son propre orphéon, un mouvement festif et musical d'ampleur, fondé par Wilhem en 1833. À cette époque, il rassemblait en France des milliers de chorales masculines, le plus souvent subventionnées par des entreprises ou des municipalités. Elles étaient constituées de chanteurs issus des classes moyennes ou populaires. Par la suite, des femmes y ont également participé. Grâce à l'orphéon de Périgueux, 4 000 francs ont été rapportés lors d'un de ses concerts au festival de Rouen, intégralement reversés dans la caisse de secours destinée aux ouvriers victimes de la crise cotonnière.

Des festivals musicaux, de cinéma, ou encore de mime comme « Mimos » animent Périgueux.

Deux chanteurs ont rendu hommage à la ville : Joan-Pau Verdier, avec Périgueux-le-Vieux, sur son album Tabou-le-Chat de 1977 et Cyril Lefebvre, avec Périgueux, sur son album Vibrato de 1979.

Gastronomie

Le pâté de Périgueux, déjà connu à la fin du XVe siècle, est composé de farce, de foie gras et de truffe. La sauce Périgueux, est un roux qui peut également associer truffe et foie gras. Hormis ces deux spécialités, il n'existe pas à proprement parler de gastronomie traditionnelle périgourdine. Mais, la ville faisant partie du Périgord, les restaurants et commerces proposent les spécialités culinaires de la région.

Parmi celles-ci se retrouvent notamment la noix du Périgord (AOC), produite en grande quantité, et le poulet sauce rouilleuse, typique du Sud-Ouest de la France, qui doit son nom à une sauce préparée à base de vin et de sang de la volaille. Le croquant du Périgord, biscuit sec souvent confectionné avec des amandes, peut aussi être dégusté, ainsi que le grillon , un pâté proche des rillettes. Le tourin, une soupe à l'ail, à l'oignon ou à la tomate, est une autre spécialité de la région. La mique périgourdine, une pâte levée constituée de farine de froment, d'œufs, de lait et de matière grasse (beurre et/ou graisse de canard), peut aussi être dégustée dans la ville. Elle est similaire à celle de la région Limousin.

À Périgueux, le salon international du livre gourmand est un festival gastronomique bisannuel, se déroulant les années paires en novembre, qui rassemble des cuisiniers et des « gourmands », pour leur présenter des spectacles et des expositions liés à la gastronomie, répartis à travers les salles de spectacle de la ville.

Personnalités liées à Périgueux

Diverses personnalités sont nées à Périgueux, comme l'illustrateur Sem, l'écrivain Claude Seignolle, le zoologiste Pierre-Paul Grassé, le peintre Jacques-Émile Lafon, les hommes politiques Pierre Magne, Paul Faure et Patrick Ollier, l'acteur Jean Murat, les chanteurs Joan-Pau Verdier et Francesca Solleville, le journaliste Henri Amouroux, le physicien Jean Brossel, le religieux Guillaume-Joseph Chaminade, l'archéologue Jean Clédat, l'actrice Simone Mareuil, les officiers militaires Pierre Daumesnil et Jean-François du Cheyron du Pavillon, la sportive Nicole Duclos et le mathématicien Jean Frédéric Frenet, parmi tant d'autres.

L'écrivain François Augiéras et l'officier de la marine Louis Dartige du Fournet sont décédés à Périgueux.

Xavier Darcos et Yves Guéna ont également vécu dans la ville, quand ils exerçaient leurs mandats de maire.

Héraldique, logotype et devise

Blasons

La réunion des deux tours et de la porte symbolise l'alliance féodale entre les communes du Puy-Saint-Front et de la Cité. Au Moyen Âge, ces armes sont utilisées comme sceau de la seigneurie périgourdine, cette dernière étant désignée à travers la Couronne qui est représentée par la fleur de lys.

Logotype

L'élément central du logotype est la cathédrale Saint-Front, monument historique notable de la ville, dont le clocher et les coupoles servent de points de repère. La couleur carmin vient renforcer l'idée de noblesse et évoque une terre de tradition. Une ellipse composée de deux tronçons entoure la cathédrale. La forme ovale ainsi dessinée évoque une protection et une harmonie propres à Périgueux.